组合数学作为高中数学的重要组成部分,主要研究在一定条件下对离散对象进行安排与选择的方法,掌握基础组合知识不仅有助于应对考试,更能培养逻辑推理能力,以下将系统梳理高中阶段需要掌握的核心组合概念与方法。

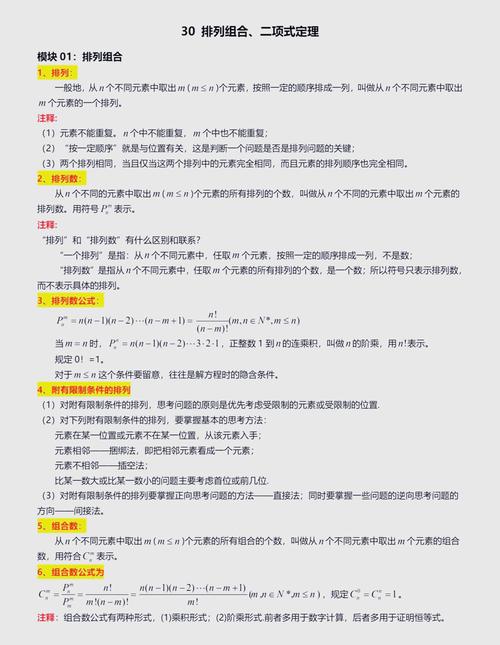

排列:顺序改变结果 排列关注不同元素在特定顺序下的安排方式,从n个不同元素中取出m(m≤n)个元素进行排列,其总数记为P(n,m)或A(n,m),计算公式为: P(n,m) = n×(n-1)×(n-2)×...×(n-m+1) 特殊地,当m=n时,称为全排列,计算公式简化为n!(n的阶乘)。

从5位同学中选出3位担任班长、学习委员、体育委员三个不同职务,这就是排列问题,第一个职位有5种选择,第二个有4种,第三个有3种,总共排列方式为5×4×3=60种。

组合:只选不排 组合研究从n个不同元素中取出m个元素形成一组,不考虑先后顺序,组合数记为C(n,m),计算公式为: C(n,m) = P(n,m)/m! = n!/[m!(n-m)!]

举例说明,从5位同学中选出3位组成班级代表小组,不区分代表之间的顺序,这就是组合问题,计算时先用排列方法得出60种安排,再除以3个职位的排列数3!=6,得到10种不同组合方式。

排列与组合的核心差异 理解排列与组合区别的关键在于:排列重视顺序,组合忽略顺序,判断一个问题是排列还是组合,可以尝试交换已选元素的位置,如果交换后产生新结果,属于排列问题;如果交换后结果不变,则属于组合问题。

两类特殊组合问题

-

允许重复的组合:从n类不同物体中(每类至少有m个)取出m个,允许重复选取,组合数为C(n+m-1,m),例如从3种水果中选5个,允许重复选择,计算方法与标准组合不同。

-

分组组合:将n个不同元素分成k组,各组元素数目分别为n₁,n₂,...,n₋k(n₁+n₂+...+n₋k=n),分组方法总数为:n!/(n₁!n₂!...n₋k!),这类问题在分配任务时较为常见。

实际应用中的关键原则 解决组合问题时,掌握两个基本原则至关重要:

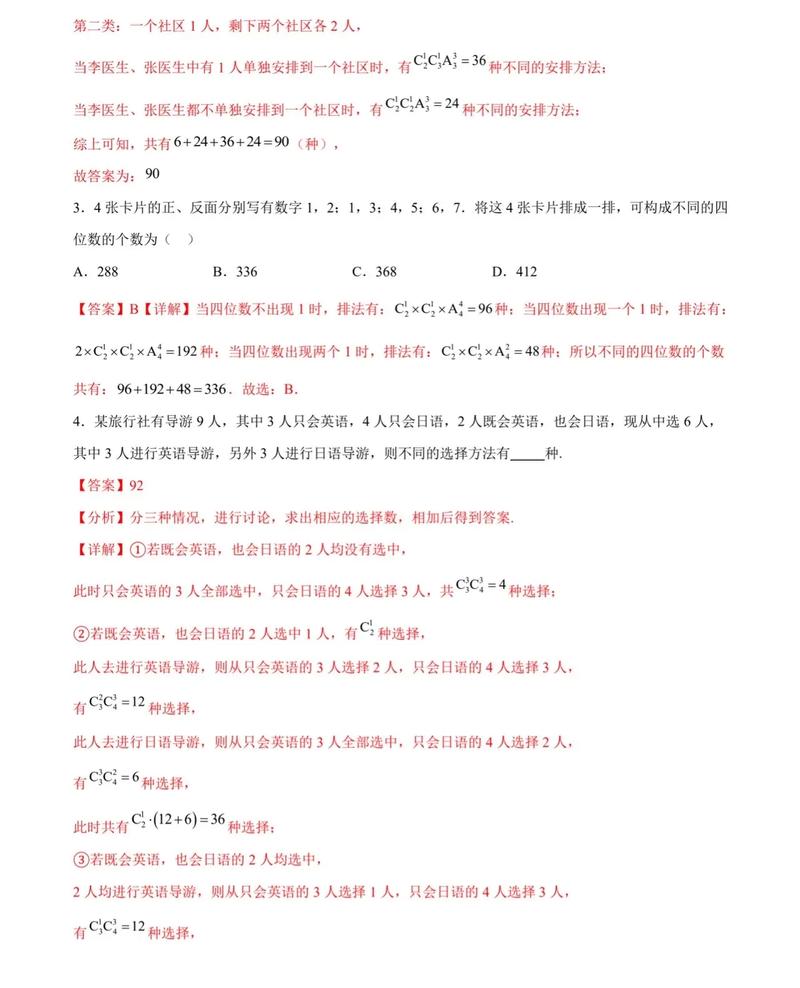

加法原理:完成一件事有若干类互不重叠的方法,每类方法数分别为a₁,a₂,...,a₋m,则总方法数为各类方法数之和。

乘法原理:完成一件事需要m个步骤,第i个步骤有a₋i种方法,且各步骤相互独立,则总方法数为各步骤方法数的乘积。

实际解题时,通常需要综合运用这两个原理,从甲地到乙地有3条陆路、2条水路,则总路线数为3+2=5(加法原理);从甲地经乙地到丙地,若甲到乙有a条路,乙到丙有b条路,则总路线数为a×b(乘法原理)。

学习建议 理解组合概念时,建议从具体实例入手,通过对比分析加深对排列、组合差异的认识,重点掌握基本模型的计算方法,避免死记公式,实际解题时,先准确判断问题类型,再选择适当公式,并注意题目中的限制条件。

组合数学在计算机科学、统计学等领域有着广泛应用,高中阶段打下的基础将为后续学习提供重要支撑,通过系统学习和适量练习,每位同学都能掌握这一数学分支的精髓。

发表评论