为了帮助小学数学学生更好地认识长度,以下是对小学数学中如何认识长度的详细解释:

1、基本概念

长度的定义:长度是表示物体部分长短的概念,常用单位包括米、厘米和毫米。

距离的定义:距离表示两个物体之间的远近程度,与长度有紧密关系。

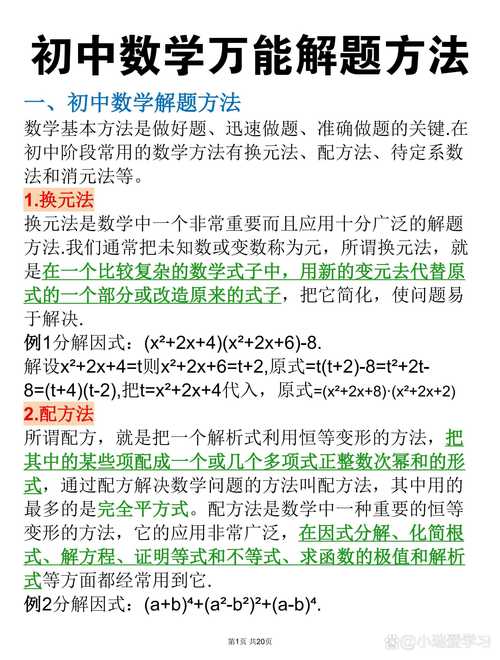

2、单位换算

常见单位:常见的长度单位有厘米(cm)、分米(dm)、米(m)和千米(km)。

单位换算:1米等于100厘米,1千米等于1000米,相邻单位之间的进率通常是10。

3、测量工具

尺子和卷尺:使用尺子或卷尺进行测量时,需要将零刻度对准被测物体的起始位置。

读数方法:读取尺子上的刻度值作为测量结果,例如从刻度“0”到刻度“6”之间是6厘米。

4、比较长度

直接比较:通过观察或使用尺子直接比较不同物体的长度。

单位一致性:在比较长度时,确保所比较的物体使用相同的单位进行测量。

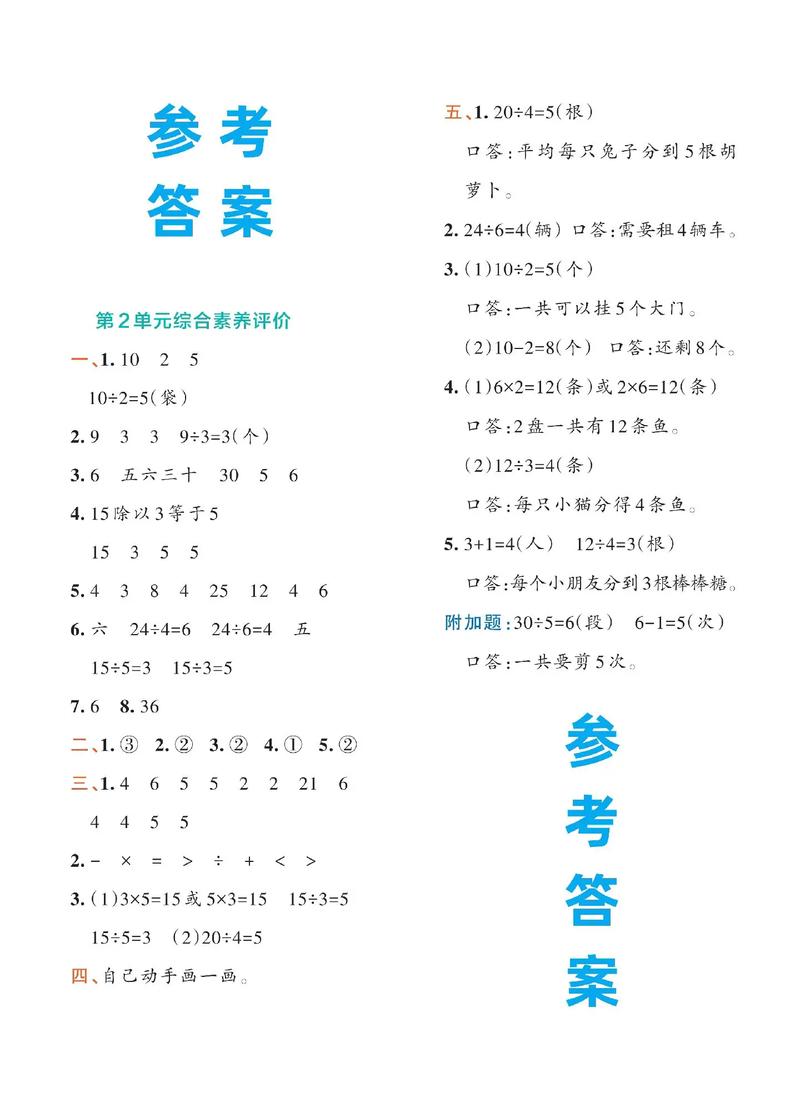

5、加减运算

总长度计算:根据实际情境,可以计算两段或多段长度的总和。

差值计算:计算两段长度之间的差值,例如某段长度比另一段长多少。

6、线段和角

线段的特点:线段是直的,有两个端点,可以量出长度。

画线段的方法:从尺子的“0”刻度开始画起,长度是几就画到几。

角的认识:角有一个顶点和两条边,分为锐角、直角和钝角。

7、实际应用

生活中的测量:例如测量身高、练习本宽度等。

空间观念的培养:通过实际操作,发展学生的空间观念,体验学习数学的价值。

8、教学重点

建立长度观念:通过具体活动感知1厘米有多长,建立长度观念。

统一长度单位的必要性:体会统一长度单位的重要性。

9、教学方法

情境创设:通过创设情境,让学生在实际活动中体会测量长度的本质。

观察与操作:在观察、比较、估计、测量等活动中获得知识。

通过以上内容,小学生可以全面了解长度的基本概念、测量方法、单位换算以及在实际生活中的应用,这些知识点不仅有助于学生掌握数学基础知识,还能培养他们的空间观念和实践能力。

发表评论