哎,今天咱们就聊聊初中数学里那个让人又爱又恨的统计板块吧!是不是每次看到课本上那些表格啊、图表啊就头皮发麻?别慌,咱今天就把它掰开了揉碎了说,保证让你听完之后拍大腿说"原来统计这么简单啊"!

统计到底是个啥玩意儿?

(停顿两秒)咱们先把概念理清楚啊,统计说白了就是——把一堆乱七八糟的数据收拾整齐,然后从里头挖出点有用的信息,比如说你们班这次数学考试,老师收上来50份卷子,这时候就需要用统计的方法看看整体情况对吧?

举个真实案例:去年我帮老师统计运动会报名表,发现跳远项目有18个人报名,但实际参加只有12人,这数据一对比,不就能发现同学们容易临时放鸽子的问题了吗?你看,统计就是用事实说话的工具!

第一步:数据收集咋整?

(突然提高音量)注意啊!这里可是统计的命根子!你要是原始数据记错了,后面全完蛋!常见的收集方法就三种:

1、直接问人(比如问卷调查)

2、动手测量(比如量全班同学身高)

3、翻现有记录(比如查学校图书馆借阅数据)

(敲黑板)重点来了!记得要检查数据真实性,上次有个同学统计零花钱,有人写"每月5000块",结果一问是手抖多打个0,这种错误千万要避免!

整理数据有妙招

这时候你可能要问:"收集完一堆数字咋处理啊?"别急,咱们分三步走:

1、分组归类:把相近的数据放一起,比如考试成绩按"60以下、60-80、80-100"分档

2、画统计表:别小看这个,表格能让数据一目了然

3、上统计图:条形图、折线图、扇形图各有用处(后面细说)

举个活生生的例子:上周帮隔壁班统计最喜欢的运动项目,把数据整理成表格后,发现喜欢篮球的人数比预想的少了一半!原来他们班女生占多数,这个发现是不是超重要?

数据描述三大将

说到这个,必须祭出统计学三剑客:

平均数:这个大家最熟悉,就是把所有数加起来除个数

中位数:把数据从小到大排队,站中间的那个数

众数:出现次数最多的那个数

(突然压低声音)偷偷告诉你们个秘密:上次月考,我们班数学平均分68,中位数72,这说明啥?说明有同学考得特别差把平均分拉下来了!这就是中位数的妙用啊!

统计图到底咋选?

这时候肯定有人要问:"这么多图表类型,我该用哪个啊?"来,直接上对比:

1、条形图:适合比较不同类别的数量(比如各科平均分)

2、折线图:看变化趋势的首选(比如每月零花钱变化)

3、扇形图:表现占比最直观(比如零花钱用途分配)

(拍桌子)重点注意!去年学校艺术节投票,有个班把支持率做成了折线图,结果被校长点名批评——不同节目之间又没有时间顺序,用折线图完全不合理嘛!

概率其实很好玩

虽然严格来说概率是统计的亲戚,但咱们初中阶段都是一起学的,记住这几个要点:

概率范围:0到1之间,1就是板上钉钉,0就是绝对没戏

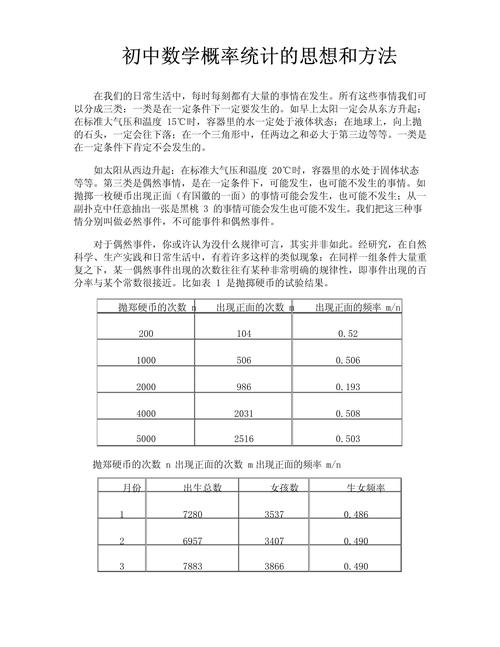

计算方法:成功次数 ÷ 总次数

预测应用:天气预报说"降水概率70%",就是根据历史数据算出来的

举个接地气的例子:我们班搞抽奖活动,40人里有8个奖品,那中奖概率就是8/40=0.2,也就是20%,结果实际有10人中奖,这说明啥?要么有人作弊,要么就是概率的随机性在作怪!

新手常踩的坑

根据我观察,这些错误最常见:

1、收集数据时没统一标准(比如有人记身高用厘米,有人用米)

2、计算平均数时漏加数字

3、画统计图忘记标单位和刻度

4、把必然事件和随机事件搞混(quot;太阳从西边升起"的概率根本不是50%!)

上次月考就有同学栽在条形图上,把纵坐标刻度画得不均匀,结果整个图看起来像坐过山车,老师直接扣了一半分,多冤啊!

(长舒一口气)说到最后,我个人觉得统计最迷人的地方在于——它能让冷冰冰的数字开口说话!就像上个月我们班用统计方法分析食堂剩饭问题,最后提出的建议居然被学校采纳了,超有成就感!记住啊,统计不是死记硬背,而是要活学活用,用它来解决实际问题才是王道!

发表评论