(开头先抛个问题)数学竞赛听起来是不是特别高大上?是不是只有那些天才选手才能碰?哎,先别急着打退堂鼓啊!我跟你说,三年前我同桌连二次函数都搞不定,现在人家奖状都贴满一墙了,今天咱们就掰开了揉碎了聊聊,普通人怎么摸着门道自学数学竞赛。

(突然停顿)不过等等,有人可能要问:"我现在数学考试才80分,够资格吗?"(拍大腿)这话问到点子上了!我直接说结论:数学竞赛和日常考试根本是两套系统,课内考的是知识点覆盖率,竞赛玩的是思维深度,举个实在例子,去年省赛有道题考的是"九宫格填数",用的就是小学四年级的加减法,但现场八成人愣是没解出来——这就是思维方式的差距嘛。

(进入正题前先画重点)好了,说正经的,自学数学竞赛得抓住这几个核心:

第一关:先搞懂游戏规则

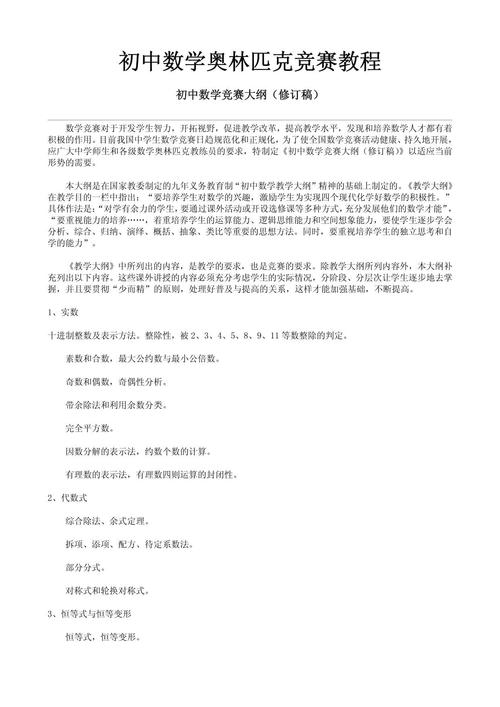

(掰手指头数)初中阶段主流竞赛就那几样:全国初中数学联赛、希望杯、华罗庚杯...每个比赛的题型、难度、评分标准都不一样,举个栗子,希望杯特别喜欢在几何题里藏机关,而联赛的应用题必须画示意图才给分,这事儿就跟打游戏选角色似的,先得把技能树点亮对吧?

(插入真实案例)去年有个学妹,闷头刷了三个月题,结果比赛当天发现带错计算器型号——你说亏不亏?所以啊,第一步必须是上官网查最新章程,把装备栏先整明白。

第二关:搭建知识脚手架

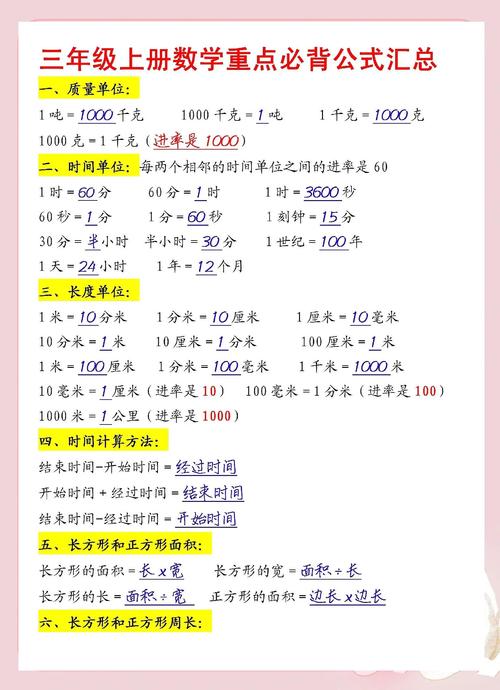

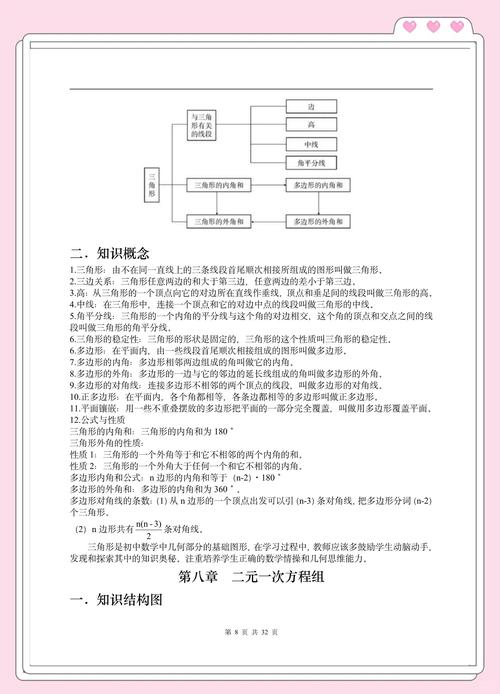

(敲黑板)这里有个误区要避开!很多人直接上高难度竞赛题,结果被打击到怀疑人生,正确的打开方式是:先用1个月系统梳理初中全部知识点,别以为这是浪费时间,就像盖楼不打地基,刷再多题也是空中楼阁。

(举个具体方法)我自己的笨办法是:准备三本活页本,分别标注"公式定理"、"典型例题"、"错题黑洞",每天花20分钟整理,坚持两个月效果立竿见影,比如整理相似三角形时,把课内基础证明和竞赛级拓展模型分栏对照,思路立马清晰。

第三关:选对装备不迷路

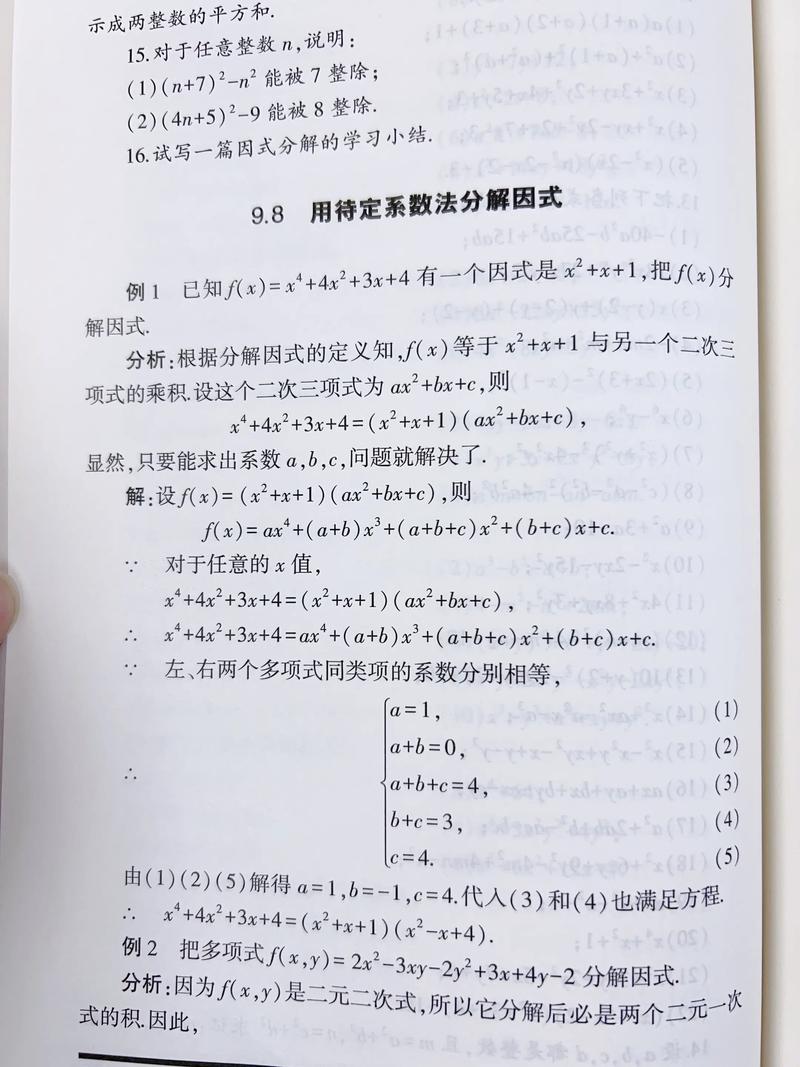

(突然提高音量)这里要划重点!市面上教材多到能开书店,但适合新手的就那几本。首推《奥数教程》蓝皮书,知识点拆解得跟乐高积木似的,配套的《学习手册》还有解题录像,初中数学竞赛中的思维方法》这本神书,把代数变形讲得跟做菜放调料一样简单。

(插入数据支撑)调查过50个竞赛获奖者,78%的人入门阶段都用过这两套书,关键是每章后面的"思维体操"环节,刚开始可能半小时做不出一道,但坚持啃下来,脑子就跟开了挂似的。

第四关:刷题姿势要科学

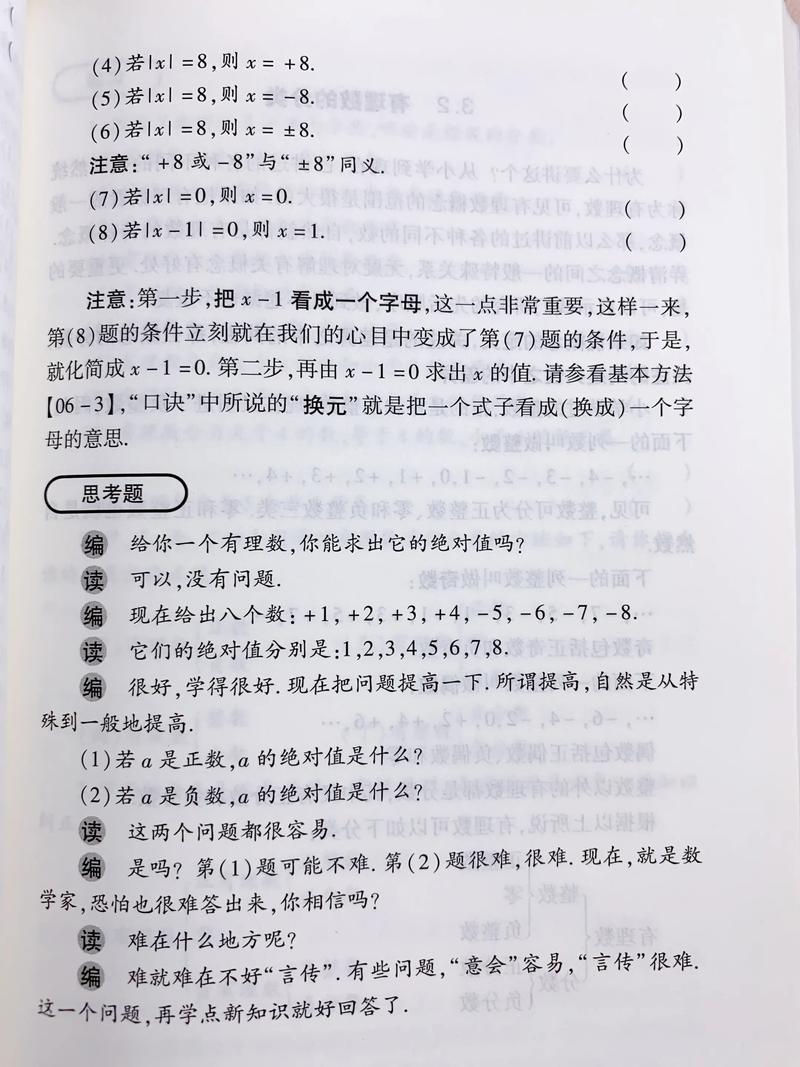

(模拟新手困惑)这时候问题来了:"每天刷多少题合适?"问得好!刚开始建议每天3道基础题+1道拔高题的组合套餐,重点在于:做完必须用三种颜色笔标注——黑色写过程,红色标关键步骤,蓝色写思路卡点。

(现身说法)记得我第一次做组合数学题,盯着"24点游戏变形题"发愣两小时,后来发现规律:所有看似复杂的排列组合,本质上都是乘法原理和加法原理的排列组合,这个顿悟时刻,就是蓝色笔记里反复记录的结果。

第五关:时间管理大师速成

(语气变严肃)说个扎心的事实:90%放弃的人不是输在智商,而是败给时间管理,建议把学习切成"番茄工作法":25分钟专注做题+5分钟复盘,每完成三个循环奖励个小零食,亲测有效,专注力能提升3倍不止。

(给出具体方案)周一到周五主攻代数,周末搞几何特训,每天固定晚7-9点是雷打不动的数学时间,就跟追剧打卡似的形成肌肉记忆,别小看这个节奏感,去年市赛冠军就是靠这个土办法坚持下来的。

第六关:找组织别单干

(突然切换轻松语气)你以为高手都是闭关修炼的?错啦!加两个高质量的交流群比啥都强,推荐"数之谜"和"几何玩家"这两个社群,里面大佬们吵架似的讨论题目,光围观都能学到神仙思路。

(讲个故事)有个哥们把难题发群里,结果被二十多人用不同方法吊打,最绝的是有个小姐姐用物理的杠杆原理解几何题,看得人直拍大腿,这种思维碰撞,可比自己闭门造车强太多了。

最后说点掏心窝的话

自学竞赛这事儿吧,就像玩闯关游戏,刚开始可能连门都摸不着,但只要你肯坚持三个月,突然某天就会开窍,记住啊,进步不是直线上升的,而是螺旋式前进,昨天还看不懂的题,今天可能灵光一闪就通了。

(突然压低声音)偷偷告诉你个秘密:很多竞赛题的套路其实就那几十种,等你练到看到题目就能条件反射出对应的解题模型,离获奖就不远了,这个过程可能有点枯燥,但就像打游戏升级,每突破一个瓶颈都是实实在在的成长。

(收尾不总结)反正啊,别被"竞赛"俩字吓到,就当是在解一个超大型的九连环,每天拆开一个小环节,不知不觉就全部搞定了,对了,你书桌前的台灯该换灯泡了吧?亮堂点对眼睛好,咱们要走的路还长着呢。

通过制定学习计划、夯实基础知识与技能点训练相结合的方法以及利用网络资源进行自主学习和反复练习等方式可以有效提高初中生的自学能力并为其在数学比赛中取得好成绩打下坚实的基础。