(开头部分)

哎,你说这小学排序题到底该怎么教啊?特别是数学里的排序问题,好多新手家长或者刚入行老师一看到孩子卡在这儿,急得直挠头,别慌,今天咱们就掰开揉碎了聊清楚,其实啊,这玩意儿说难也不难,关键得找到窍门,为什么孩子总把“从小到大”排成“从大到小”?为什么明明数字都认识,一排序就乱套?别急,慢慢往下看,答案都在后头呢。

第一个问题:排序题到底在考啥?

很多人觉得,排序不就是排个123吗?太简单了吧!但仔细想想,这背后(哦不,这过程里)其实藏着数学思维的根基——逻辑关系,比如数字排序,表面看是比大小,但孩子得先理解“顺序”这个概念:谁在前谁在后?为什么3比2大?这和数数、比较、分类都挂钩,说白了,排序题练的是孩子把零散信息组织成系统的能力。

举个例子啊,你让孩子把“5、1、3”排成一行,他如果写成“1、5、3”,这时候别急着骂,先问他:“你觉得5比3大吗?那5应该放在3的哪边?”这么一问,孩子自己可能就发现问题了。

第二个问题:怎么讲才能让孩子听懂?

这里有个误区得避开——别一上来就甩专业术语!什么“升序降序”“数轴概念”,孩子听了直接懵圈,咱们得从具体到抽象,用生活里的例子打比方。

比如分水果:“桌上有苹果、橘子和香蕉,苹果最大,香蕉最小,橘子中间,你能按从大到小排一排吗?”这时候孩子的手、眼睛、脑子都在动,比盯着纸上的数字强多了。

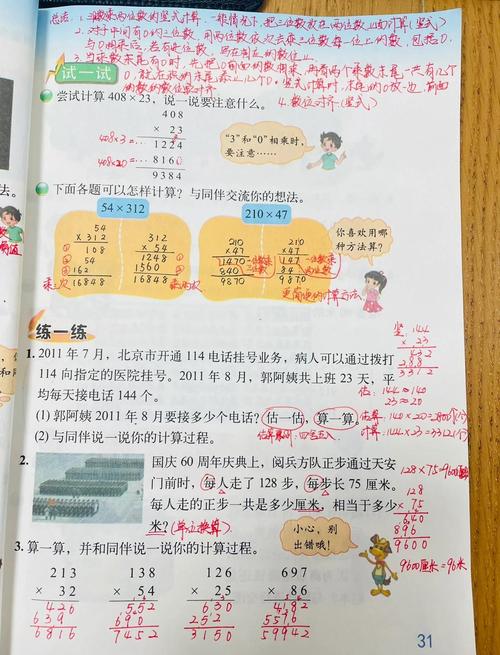

再比如用实物教具:积木块、彩色卡片,甚至零食!让孩子亲手摆弄,摆错了也没事,调整的过程就是学习的过程。动手操作能提高70%的记忆留存率(有研究支持的哈)。

第三个问题:孩子总犯重复错误怎么办?

比如明明教过“<”符号是尖头朝左,孩子还是写成朝右,这时候啊,别光念叨“认真点”,得找原因,可能是符号抽象性让孩子卡壳了。

试试这招:把“<”比作小鸟的嘴巴,小鸟饿了要吃东西,总是朝着大的数字张开嘴。“3 < 5”就是说,小鸟想吃5,所以嘴巴朝着5,这么一比喻,孩子立马记住方向了。

再比如用身体动作:让孩子用手比划“大于号”“小于号”,左边大就伸左手,右边大就伸右手,把抽象符号和身体记忆结合,效果立竿见影。

第四个问题:如何提升孩子的排序速度?

先明确一点——速度不是靠催出来的,而是熟练度堆出来的,这里分享三个实用技巧:

1、分段练习法:别一上来就排10个数,先从3个开始,熟练了再加到5个、8个。

2、找规律游戏:2、4、6、_”,让孩子填下一个数,再反过来问“如果最后一个数是10,前面该是什么?”

3、反向挑战:排好一列数字后,故意打乱两个,让孩子当“小侦探”找出错误,这招能培养观察力。

举个真实案例:我之前教过一个娃,每次排5个数要花5分钟,后来用分段法+反向挑战,两周后降到1分钟以内,关键是要让孩子觉得这是游戏,不是任务!

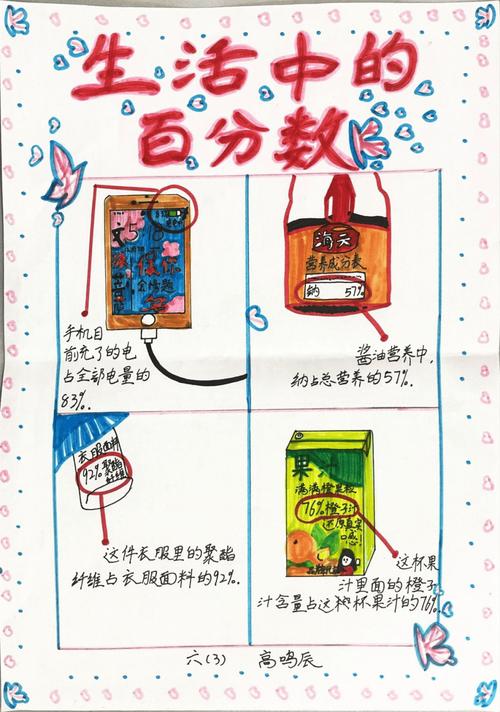

第五个问题:排序题和实际生活有啥联系?

哎,这可是家长最该让孩子明白的点!排序不是纸上谈兵,它藏在生活的各个角落:

- 整理书包时,按课本大小排列;

- 超市购物时,对比价格找最便宜的;

- 甚至玩玩具车时,按颜色深浅摆成一排。

把这些场景和数学题挂钩,孩子会突然开窍:“原来老师考的就是这个啊!”

再比如,让孩子帮忙制定周末计划:“上午9点起床、10点画画、11点出去玩…你能按时间顺序排好吗?”既练排序,又培养时间观念,一举两得。

个人观点时间

说到这儿,我得插一句私货——别把排序题当单纯的知识点,它更像一把钥匙,能打开逻辑思维的大门,有些家长总纠结“孩子为什么学不会”,其实可能问题出在教法上。

举个例子:你让孩子背“1<2<3”,他可能机械记住,但换成“10<11<12”就又不会了,这时候需要回到源头,带他数小棒、摆石子,真正理解“多与少”的关系。数学不是背出来的,是“做”明白的。

最后送大家一句话:教排序题就像种树,根扎稳了,枝叶自然茂盛,耐心点,给孩子足够的时间去摸索,他们比你想象中更聪明!(完)

发表评论