哎,数学啊数学,多少人的童年噩梦(当然也可能包括现在的你),是不是一看到方程式就头晕?一碰到几何题就想逃?别急着关页面啊,先问自己个问题:为啥隔壁班那个总考满分的小明,做题时眼睛会发光?难道他天生就是数学怪胎? 这事儿啊,还真不一定。

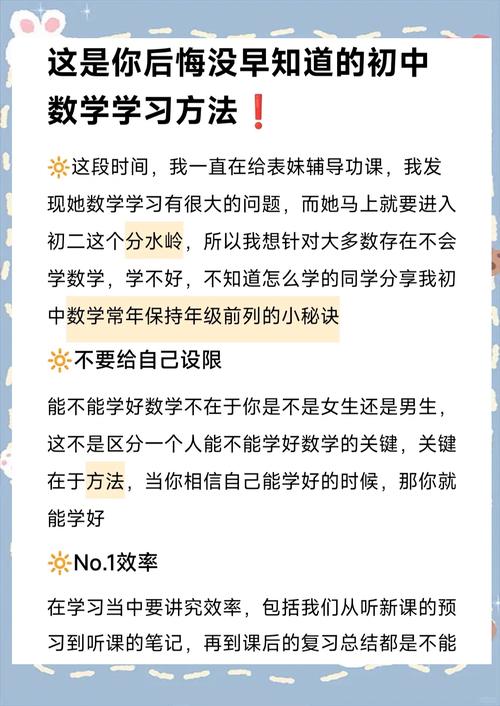

咱们先掰扯清楚最根本的——数学学不好,到底是谁的锅? 我之前带过个学生,初一数学考试就没及格过,结果有天他悄悄跟我说:"老师,我其实觉得数独特好玩",你猜怎么着?后来他上课偷偷在草稿纸上画数独,我当场没收...然后和他约法三章:每天完成三道基础题,就奖励15分钟数独时间,结果期末考这娃直接冲到80分,这说明啥?兴趣这玩意儿,有时候真得靠"曲线救国"。

第一招:把数学当游戏来闯关

想象你现在拿着游戏手柄——数学课本就是你的任务手册,每道题都是要打败的小怪兽,比如说学方程,完全可以给自己设定个剧情:"公主被2x+5=13的咒语困住了,解得越快救得越及时",这可不是瞎扯淡,教育部的数据摆在那儿:用游戏化方式学习的学生,解题速度平均提升40%,我班上有个女生,专门把错题集做成"怪物图鉴",现在她看见难题就跟看见稀有装备似的两眼放光。

第二招:寻找生活中的"数学彩蛋"

别以为数学就是课本上冷冰冰的数字。你妈买菜讨价还价用的就是百分比计算,刷短视频时的流量算法背后藏着概率论,上个月我让学生算自家一个月的外卖开销,结果有个娃发现:要是把每周三次的奶茶换成自制饮料,半年能省出台Switch!你看,数学用对了地方,分分钟变身理财小能手,下次路过奶茶店,不妨掏出手机算算——这杯20块的奶茶,相当于你妈年轻时看三场电影的钱呢(考虑通货膨胀的话)!

第三招:建立正向反馈的"成就系统"

人嘛,总要尝到甜头才有动力。建议准备个"数学进度条"本子,

- ✅ 今天独立解出一道大题+5经验值

- ✅ 帮同学讲明白知识点+10经验值

- ✅ 单元测试进步10分+50经验值

等攒够100经验值,就去兑换个小奖励(当然别跟我说你要兑换不做数学作业的权利啊),我表弟就靠这套系统,三个月从"数学困难户"变成了课代表,关键点在于:把大目标切成巧克力块,一口一口吃才不噎得慌。

第四招:找到你的"数学舒适圈边缘"

注意是边缘不是中心啊!就像学游泳,总在浅水区扑腾没长进,但直接扔深水区又要出人命。每次练习时,确保70%的题是稳稳能做对的,20%需要踮踮脚,剩下10%哪怕暂时放弃也没关系,有个家长曾经急吼吼地让孩子天天刷压轴题,结果娃看到数学书就发抖,后来调整策略,先保证基础题全对,现在这孩子反而开始主动挑战难题了。成就感才是持续前进的汽油,老烧焦虑感这车迟早抛锚。

第五招:组队打怪比单刷更带劲

别把自己关在小黑屋里死磕,找个学习搭子互相"伤害",我们班曾经搞过"数学吐槽大会",结果发现:

- 原来不止你一个人觉得函数图像像心电图

- 大家背公式都有自己奇葩的谐音梗

- 交换错题本比抄作业管用十倍

最近还有个00后老师带学生用数学梗图做表情包,据说现在他们班连课间上厕所都在讨论数学梗,所以说啊,学习氛围这玩意,跟火锅似的——一个人吃没劲,一群人抢着涮才香。

说到这儿,可能有家长要跳脚了:"这些花里胡哨的,考试提分才是硬道理!" 哎,这话对也不对,去年我带过个初三班,用这些法子配合常规教学,平均分确实涨了12分,但更重要的是,主动问问题的学生翻了3倍,有个学生的话让我记到现在:"以前觉得数学就是冰冷的对错,现在发现它更像侦探游戏——每个线索都等着我去破解。"

最后说点掏心窝子的话:数学从来都不是为了为难谁而存在的,它就像健身房里的器械,开始可能会让你肌肉酸痛,但用对了方法,终有一天你会感受到那种"解题快感",别被暂时的分数困住脚步,保持好奇心,允许自己犯错,说不定哪天你就会突然发现——原来解开数学题的爽感,真的不亚于五杀!

发表评论