哎,每次提到数学自学这个话题,总有家长跑来问我:"孩子到了小学高年级,数学突然变难了怎么办?" 或者"我家娃就是坐不住,根本没法自己学数学",今天咱们就掰开了揉碎了聊聊这事儿——别担心,我保证不说那些虚头巴脑的理论,就唠点实在的。

先问个扎心的问题:你发现没?四年级开始数学课本突然就变脸了?原本可可爱爱的应用题突然长出方程式的獠牙,平面图形开始玩三维变形记,分数和小数更是组团来捣乱,别慌,这感觉正常得很!关键是要认清这个阶段数学学习的本质转变——从具体运算向抽象思维的过渡。

第一步:先给脑子松松土

好多家长一上来就让孩子刷题,这跟让没热身的人直接跑马拉松有啥区别?咱们得先培养数感,比如去超市买菜,让孩子算总价;玩扑克牌24点游戏;甚至拆快递的时候量量包装盒的尺寸。数学本来就是生活里长出来的学问,先让它回到生活场景里生根发芽。

举个真实案例:邻居家小明以前最怕应用题,后来他爸带着他每天记录电表数字,计算家庭用电量,两个月后这小子不仅应用题突飞猛进,还自己琢磨出阶梯电价的算法!

第二步:装备要精良

工欲善其事必先利其器,但别误会,这里说的可不是买什么天价学习机。核心装备三件套:

1、草稿本(要够大!A4尺寸最好)

2、彩色荧光笔(划重点用)

3、错题打印机(某宝百元就能搞定)

特别说下草稿本的使用秘诀:左边写解题过程,右边留出"吐槽区",比如算到某步卡住了,就在右边画个哭脸,写下当时的困惑,这个动作能帮孩子建立元认知——知道自己哪里不知道,这可比闷头做题强多了。

第三步:找到你的"数学食谱"

每个孩子的学习节奏就像指纹一样独特,有的适合"视频教学+练习题"套餐,有的需要"课本精读+思维导图"组合。重点是要试吃不同学习套餐,找到最适合自己的那款。

推荐几个亲测好用的组合:

- 早鸟型:早上看10分钟教学视频 → 放学后做配套练习

- 夜猫型:睡前整理错题 → 次日早上重做错题

- 碎片型:课间玩数学游戏APP → 周末集中攻克难点

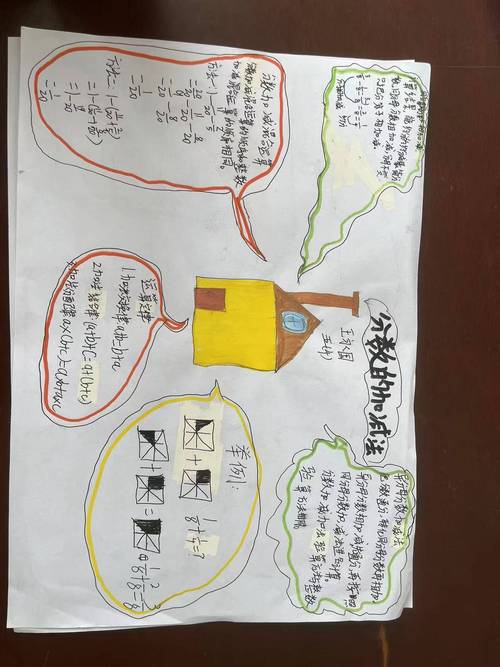

记得有个五年级小姑娘,她独创了"数学手账学习法",把每个知识点都画成漫画,最后考了全班第一,这说明啥?学习方法没有标准答案,适合的就是最好的。

第四步:跟错题做朋友

这里有个反常识的认知:错题才是你真正的老师,但多数孩子对待错题就跟见到仇人似的,改完就扔。正确的打开方式是:给错题办个"复盘三件套":

1、诊断错误类型(计算失误?概念不清?)

2、记录犯错时的心理活动(当时怎么想的)

3、设计防错攻略(下次如何避免)

比如遇到"鸡兔同笼"老出错,可以做个专属错题卡:

- 错误原因:总把腿数算成脑袋数

- 破解口诀:"一只兔子四条腿,多出腿数除以二"

- 检验方法:用答案倒推验证

第五步:建立反馈系统

自学最大的坑就是容易走偏,这时候需要设计个智能纠偏机制。推荐三个反馈神器:

1、每周自测:用课本单元小结题检测

2、错题增长率:统计每周新错题是否减少

3、费曼学习法:把知识点讲给家长听

有个特别管用的土办法:让孩子当小老师,用手机录讲解视频,刚开始可能结结巴巴,但坚持一个月,你就会发现他讲题逻辑越来越清晰——这就是所谓的"教是最好的学"。

最后说点掏心窝的话

数学自学这事吧,就跟学骑自行车似的,开始可能会摔几跤,但一旦找到平衡感,后面就是飞一般的体验,别被什么"天赋论"吓住,我见过太多"开窍"的孩子,其实都是掌握了正确的自学方法。

对了,前几天有个家长问我:"每天要花多少时间在数学自学上?" 我的回答是:重点不是时长,而是每天解决一个真问题,哪怕今天只搞懂了一道题的来龙去脉,也比稀里糊涂刷十道题强。

突然想到个有意思的现象:那些数学好的孩子,往往都有个共同特点——他们不把数学当敌人,而是当成需要破解的谜题,下次孩子再抱怨数学难时,不妨试试这句话:"哎,这道题确实狡猾,咱们联手拆穿它的诡计怎么样?"

发表评论