智慧衔接的实用指南

当孩子步入五年级,为初中数学铺路成为许多家长的关注焦点,如何高效衔接,让孩子在未来的数学学习中抢占先机?关键在于策略与方法。

扎实根基,巧妙延伸:让知识自然生长

- 核心概念深挖井: 五年级的分数、小数、简易方程是初中代数与数论的基石,不满足于会算,要深究“为什么”,学习分数除法时,不仅掌握“除以分数等于乘倒数”的规则,更要理解其本质是“包含除”或“平均分”的数学意义,理解分数单位“1”的灵活性,为初中学习代数式中的整体思想做准备。

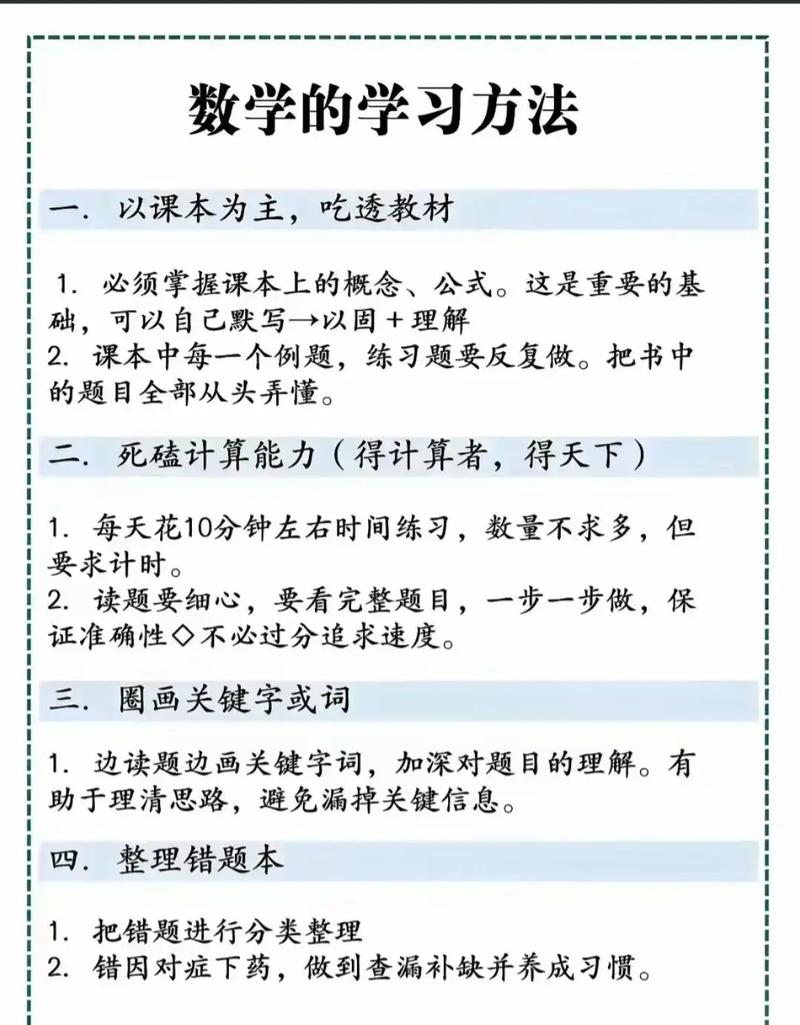

- 运算能力稳如磐: 整数、小数、分数的四则混合运算务必达到“快、准、稳”,初中数学复杂题目常涉及多步运算,一步错则步步错,建议每日保持适量(如15分钟)的精准计算练习,将正确率与速度置于首位,这是未来解题效率的根本保障。

- 预习探秘新大陆: 利用假期或周末,鼓励孩子像探险家一样“预习”六年级及初中预备知识,重点感受“负数”的概念(温度计、海拔)、字母表示数的简洁(如用n表示任意自然数),初步接触几何图形的基本性质(三角形内角和、圆的认识),这并非要求掌握,而是建立亲切感,减少陌生带来的压力。

思维跃升:从解题者到思考者

- “为什么”比“怎么做”重要: 改变“只求答案”的习惯,每解完一道题,特别是应用题,多问孩子:“你是怎么想到这个方法的?”“还有别的解题路径吗?”“这道题考查的核心知识点是什么?”引导孩子复述思路,理解解题策略的选择依据,面对行程问题,分析是采用线段图法、方程法还是比例法更优。

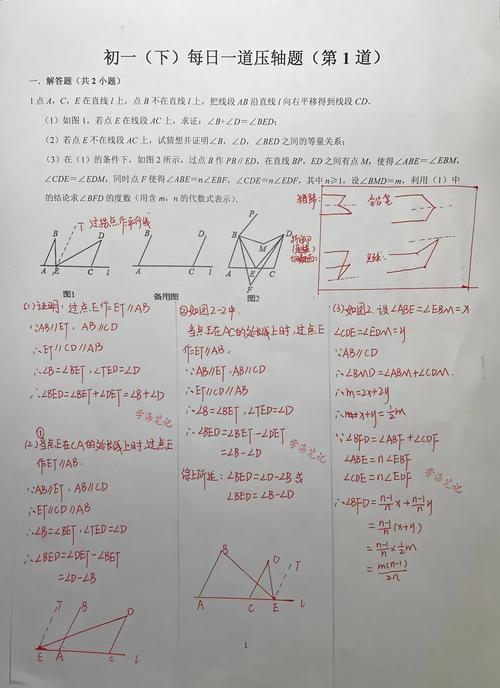

- 逻辑链条清晰化: 初中几何证明对逻辑推理要求极高,五年级即可开始训练,让孩子清晰表达解题的每一步理由,即使是简单的计算题,计算

25 × 48时,若采用25 × 50 - 25 × 2 = 1250 - 50 = 1200,需能说明利用了乘法分配律,鼓励孩子尝试用箭头或简短语句连接思考步骤。 - 抽象思维初体验: 初中数学抽象性显著提升,五年级可进行适度引导:用字母

a、b等表示数量关系(如“小明有a本书,小红比他多3本,则小红有(a+3)本”);理解并运用公式(如长方形周长C=2(a+b),面积S=ab),体会其普适性和简洁性。

习惯与方法:构建高效学习引擎

- 错题:珍贵的成长地图: 建立专属“错题实验室”,不仅抄录错题和正解,更要深挖“错因”(概念模糊?计算失误?方法不当?)并记录当时的“思维误区”,标注题目涉及的关键知识点(如“分数除法意义”、“行程问题-相遇”),定期回顾,尤其考前,针对性地消灭同类错误,避免笼统记录,力求精准剖析。

- 阅读与表达:数学的双翼: 初中数学题目信息量大、表述严谨,五年级起加强数学文本阅读训练:逐字逐句读题,圈画关键词(如“至少”、“不超过”、“同向而行”),用自己的话复述题意,鼓励孩子清晰讲解解题过程给家长听,这是检验理解的绝佳方式。

- 知识树:构建网络图景: 学习一段时间后,尝试用思维导图梳理知识脉络,以“分数”为中心,发散出“意义”、“性质”、“分类”、“加减乘除运算”、“应用”等分支,再将具体方法与实例填充其中,帮助孩子看到知识点间的联系,形成结构化认知,避免碎片化记忆。

- 兴趣驱动:发现数学之美: 将数学与生活、游戏结合,玩24点游戏锻炼计算与策略;探讨家庭购物折扣最优方案;研究魔方中的空间几何;阅读数学家的故事或趣味数学读物(如《可怕的科学》数学系列),保护并激发孩子内在的好奇心与探索欲,这是持久学习的源动力。

心态与节奏:稳健前行

- 循序渐进,忌“大跃进”: 提前学习需以扎实掌握当前知识为前提,重在思维启发而非盲目拔高,确保五年级知识点真正内化,再适度拓展,避免囫囵吞枣式学习,导致基础不牢。

- 积极心态,拥抱挑战: 引导孩子认识到数学思维提升的价值,将遇到的难题视为锻炼大脑的机会,强调努力与策略的重要性,而非单纯追求分数,家长应多鼓励具体进步(如“这次你分析错因很到位”、“你的解题步骤很清晰”),营造积极的学习氛围。

- 有效沟通,寻求支持: 鼓励孩子在遇到困惑时,勇于向老师、同学或家长提问,清晰描述卡点所在(如“我不理解为什么这里要用除法”),而非简单说“不会做”,利用好老师的答疑时间。

笔者观点: 五年级的数学衔接,核心在于思维习惯的悄然转变与核心能力的持续精进,与其焦虑于提前学了多少初中内容,不如扎实练好“内功”——深度的概念理解、严谨的逻辑表达、主动的探究精神、高效的错题管理,这些看不见的素养,才是孩子未来驰骋初中数学疆场最可靠的“利器”,当孩子开始习惯问“为什么”,乐于梳理“知识网”,并能清晰剖析自己的“错题根源”时,他们已然踏上了通往数学思维高阶的坚实阶梯,这份能力,远比提前记住几个公式定理更为宝贵和持久。

某小学资深数学教师张老师观察发现:“五年级下学期主动建立错题本并坚持分析的学生,升入初中后面对复杂的代数与几何证明,普遍表现出更强的解题韧性与反思能力,习惯的力量在数学思维的爬坡期尤为关键。”

发表评论