数学到底该怎么学?这个问题啊,每次听到都让我想起初中时被方程和几何支配的恐惧,你信吗?当年我也是一看到数学题就头疼的主儿,直到后来摸索出一套“活命技巧”(笑),今天咱不整虚的,直接上干货,用最接地气的方式,把初中数学的破局方法拆开了揉碎了说清楚。

为啥总觉得数学难到爆炸?

“老师讲的时候明明听懂了,回家做题直接懵逼”——这话是不是特耳熟?问题就出在“虚假掌握”上,举个例子啊,老师课堂上讲勾股定理,你跟着算了一遍例题,点头如捣蒜,结果作业本上换个梯形屋顶的高度计算,直接卡壳,这时候千万别怀疑自己智商,说白了就是没把知识点和现实问题挂上钩。

解决方案:

- 每学一个新公式,立刻用生活场景造句,比如学完“路程=速度×时间”,直接算算自己从家跑到小卖部要多久

- 把课本例题盖上答案重做三遍,注意是“动手写”,不是用眼睛看

- 逮住老师问“这个知识点能用在什么地方”,他们绝对有十八种应用场景等着你

(别问我怎么知道的,当年为了搞懂二次函数,硬是追着数学老师从教室问到食堂...)

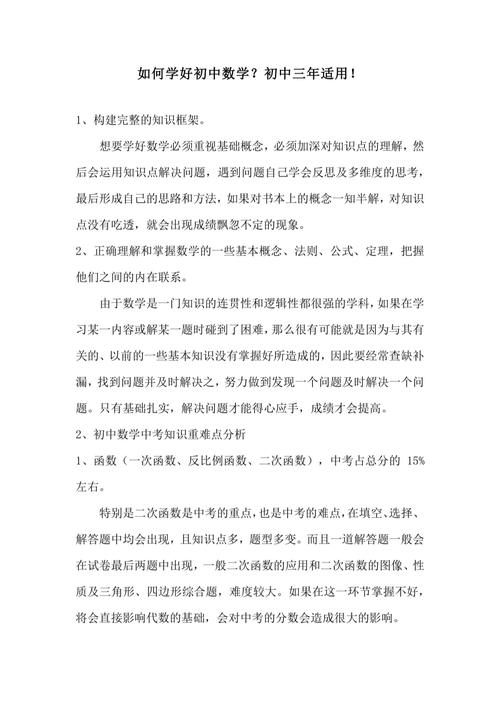

基础不牢真的会地动山摇?

见过太多同学死磕压轴题,结果连分数的四则运算都算不利索,这就好比盖楼不打地基,非得往30层蹦跶。初中数学就是个连环套,前面欠的债,后面全得还。

必杀三件套检测法:

1、有理数混合运算10题,5分钟内做完且全对吗?

2、解一元一次方程能不能闭着眼睛写步骤?

3、全等三角形的五个判定定理能倒背如流吗?

要是这三个随便哪个卡壳,赶紧回炉重造,别觉得丢人,我初三那年还特意把小学分数应用题翻出来重做呢——结果月考直接提了20分,真香!

题海战术到底有没有用?

这事儿得看姿势,见过有人刷题刷到凌晨两点,成绩不升反降;也见过学霸每天就做十道题,次次考满分。关键在质量不在数量,说人话就是:

挑题要刁钻:专门找让自己头皮发麻的题型

做题要计时:把每次练习当考试,掐表训练

复盘要见血:错了的题必须找到“哪个具体步骤出了问题”

举个真实案例:上学期带的学生小王,专门盯着几何辅助线不会画的题猛攻,每道题做完都逼着自己用三种不同方法解,两个月时间,几何大题从只能得2分到基本不扣分。

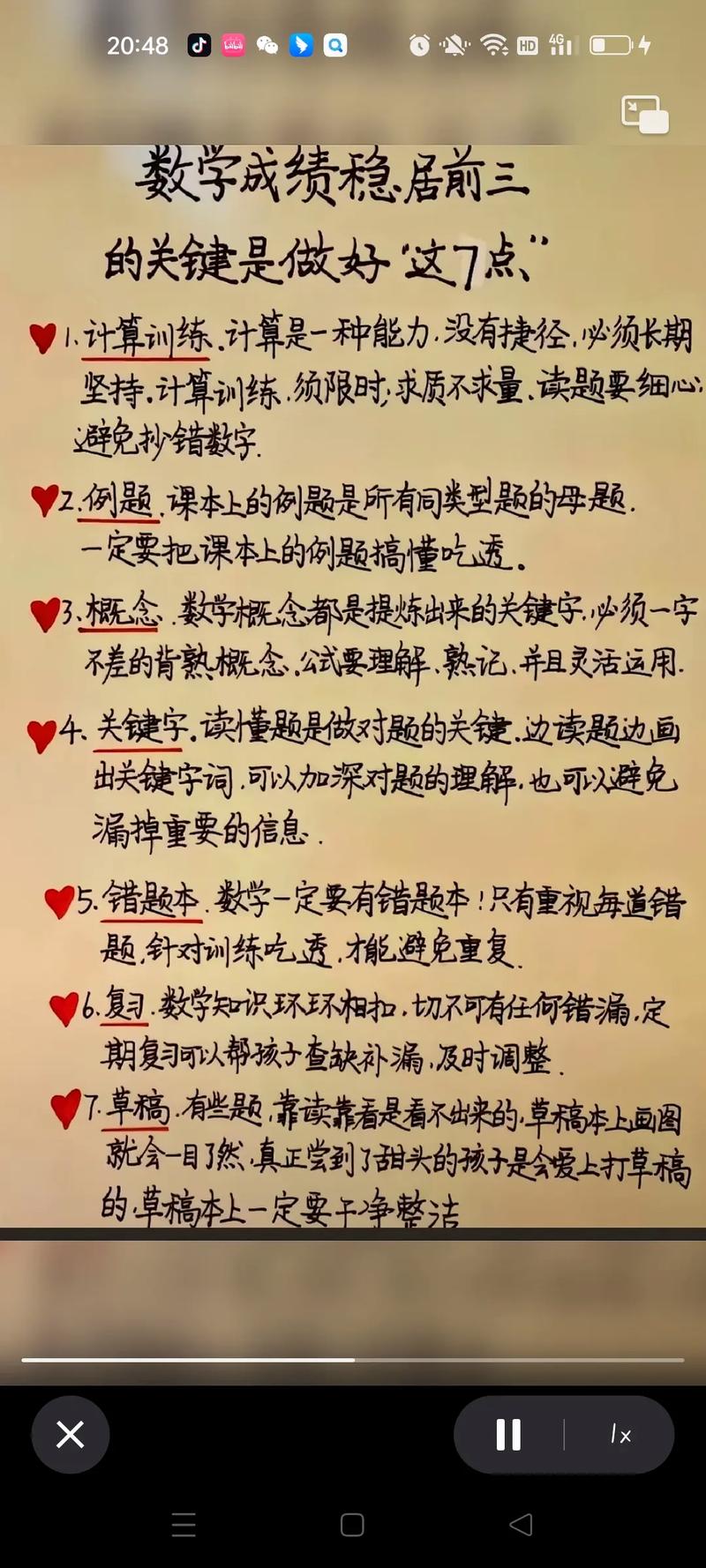

错题本是不是智商税?

这么说吧,见过太多同学把错题本抄成精美手账,结果考试该错的照错不误。错题本的核心不是记录,而是驯服自己的思维惯性。

正确打开方式:

1、把错题剪下来贴本子上(省时间就是赚命)

2、用红笔在题目旁边写“当时怎么想的”

3、对照正确答案,找出“思维拐弯处”

4、改编题目条件自己再出一道

比如那道经典的“追击问题”,小明追小红的速度差算错了,这时候不仅要改数字,还要把场景换成外卖小哥追公交车,彻底打破固有印象。

考试总时间不够怎么办?

这事儿我太有发言权了!以前考数学就跟打仗似的,最后三道大题永远在草稿纸上留白,后来琢磨出一套“时间分配秘籍”:

前30分钟:死磕选择填空,但超过3分钟没思路的题直接跳过

中间40分钟:集中火力攻克前四道大题,步骤分能捞多少捞多少

最后20分钟:回头收拾残局+检查计算错误

重点来了:永远先做你最有把握的题,就像打游戏先清小怪攒经验值,把该拿的分攥死了,心态稳了再挑战BOSS题,上次月考用这招,班里平均分直接涨了8分。

说到这儿,你可能要问:这些方法真能坚持下来吗?说实话,刚开始肯定难受,就跟健身练肌肉一样,前两周浑身酸痛,但熬过21天,你会发现自己做题的手感都不一样了——看到题目不是先发怵,而是自动拆解成已知模块。

最后扔个大实话:数学这东西,你把它当敌人,它就是拦路虎;你把它当游戏,它就是经验包,那些说什么“数学天赋论”的,让他看看我的黑历史——初二数学考过47分的人,现在不也活得好好的?(笑)

记住啊,初中数学就是个纸老虎,关键看你愿不愿意拿起“方法”这把解剖刀,咱不跟别人比,就跟昨天的自己较劲,今天多做对一道题,明天考场就多一份底气,走着瞧吧,三个月后你会回来谢我的。

发表评论