(开头先别急着讲道理,咱们先唠点实在的)不知道你们有没有过这种经历?看到数学卷子最后两道应用题,手就开始抖,脑子里像被灌了浆糊似的,哎,这应用题到底难在哪?说白了就是题目读不懂、条件理不清、公式套不对这三座大山嘛!

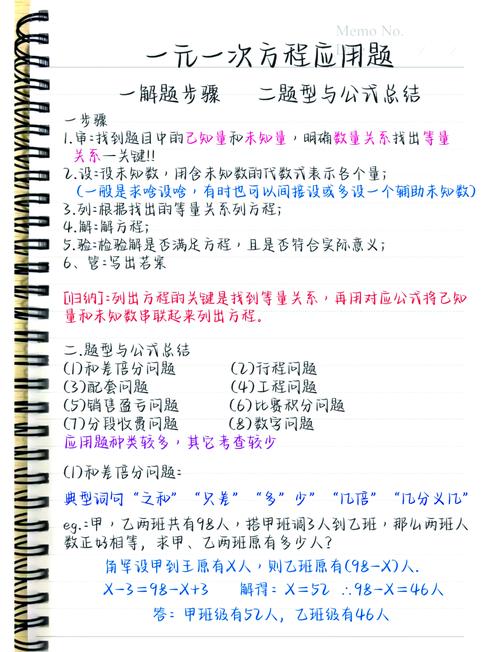

应用题第一步:把中国话翻译成数学语言

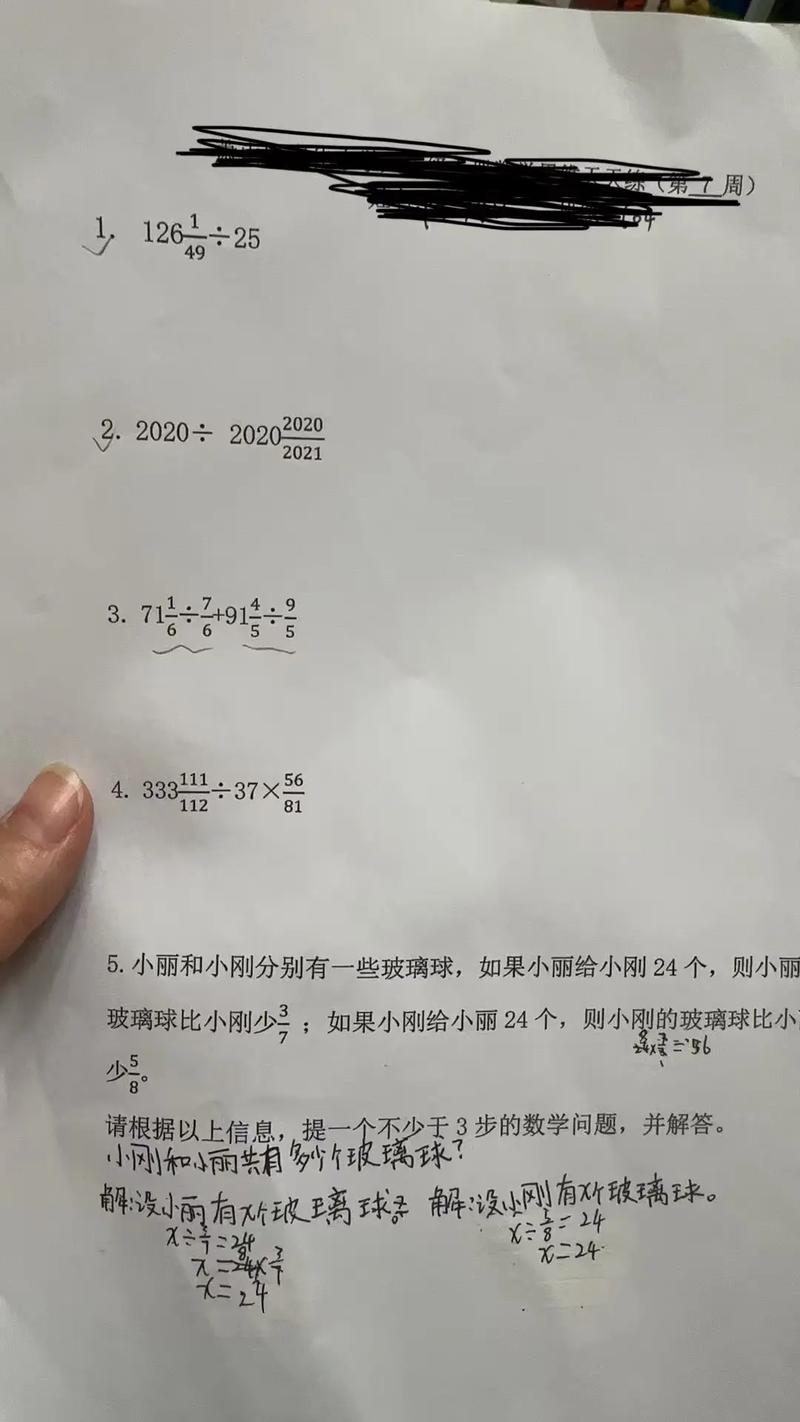

(敲黑板)很多人题目读三遍还发懵,问题就出在不会"翻译",举个真实例子:小明买3支笔和5本笔记本花了47块,小红买同样价格的2支笔和6本笔记本花了46块,问笔和本子单价多少?

这时候咱们得像侦探一样找线索:

- 设未知数(笔x元,本子y元)

- 把"买3支笔和5本笔记本花了47块"变成3x+5y=47

- 把"买2支笔和6本笔记本花了46块"变成2x+6y=46

(对,就这么直白!应用题就是把日常对话写成方程组的游戏)

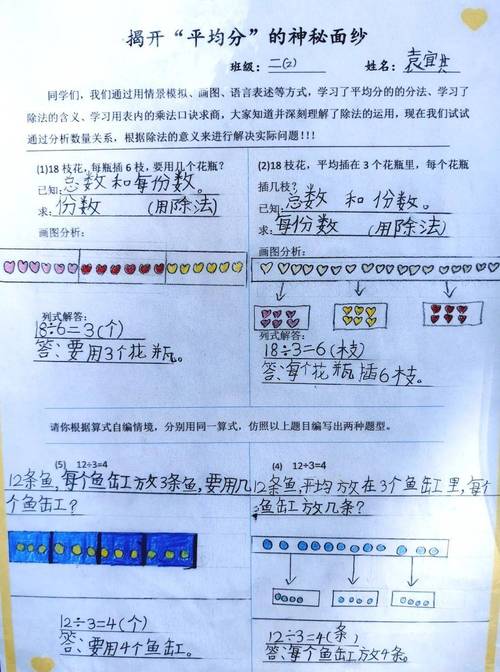

画图大法好过背公式

(突然拍大腿)你们是不是总死记硬背相遇问题、工程问题公式?停!试试画线段图,比如经典的"甲乙两人相向而行"问题,画条直线标出速度、时间、距离,马上就能看出总路程=速度1×时间+速度2×时间。

举个真实的案例:去年带的学生小张,应用题得分从20分提到48分(满分50),秘诀就是每天画10道题的关系图,坚持了一个月。

逆向思维能救命

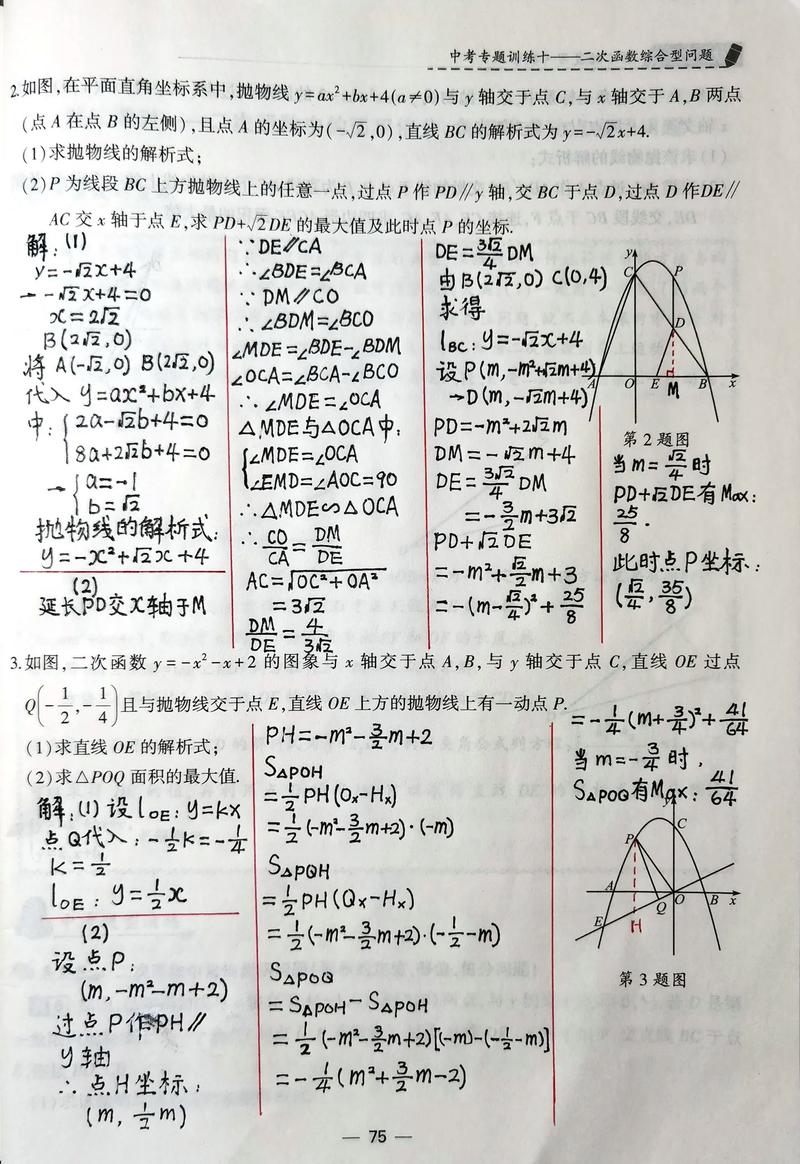

(突然提高音量)遇到实在想不通的题怎么办?试试倒推法!比如几何应用题说"梯形面积是60,高是5,上底比下底短3",这时候直接从面积公式出发:

- 面积=(上底+下底)×高÷2 → 60=(a + a+3)×5÷2

- 解方程直接出答案,比正着想快得多

(小声叨叨)这招特别适合考试时间不够的时候,亲测有效!

检查答案的骚操作

(突然笑出声)你们是不是做完题就干等着老师批改?太老实了吧!教你们三个自查妙招:

1、单位检查法:比如求速度却得出"米/秒²",肯定哪里错了

2、常识判断法:算出铅笔100块一支?明显不合理

3、代入检验法:把答案代回原题验证,比如前面小明买笔的题,算出来x=4,y=7的话,代入3×4+5×7=12+35=47,刚好符合条件

常见坑点预警

(突然严肃)这几个陷阱每年坑倒一片人:

隐藏条件:quot;等腰三角形"默认有两条边相等

单位换算:千米和米混用直接导致答案差1000倍

多解情况:特别是二次方程应用题,记得检验合理性

图表误导:统计类题目注意坐标轴起点是不是0

(举个血泪教训)去年中考有道题说"水库水位变化",好多学霸栽在没注意"月初水位是20米"这个隐藏条件,直接白给5分。

个人观点时间

(突然放松下来)其实吧,应用题真没想象中可怕,关键是要建立数学与现实世界的连接,就像学外语要练习翻译,学数学就要练"生活场景数学化",建议每天找两个生活场景自己编题,比如算奶茶折扣、追公交车的时间,坚持半个月绝对有奇效。

最后说句掏心窝的话:应用题就像迷宫游戏,路线可能曲折,但出口永远存在,别被绕来绕去的题干吓住,记住抓关键信息、翻译成数学式、检查合理性这三板斧,初中应用题真的能变成送分题!

要高效地解决数学应用问题,首先要理解题意并提取关键信息,其次运用数学知识建立数学模型和公式进行求解;同时注重逻辑思维训练和实践操作练习相结合提高解题速度及准确性并注意检查答案的合理性和可行性确保万无一失最终提升问题解决能力为未来的数学学习奠定坚实基础!