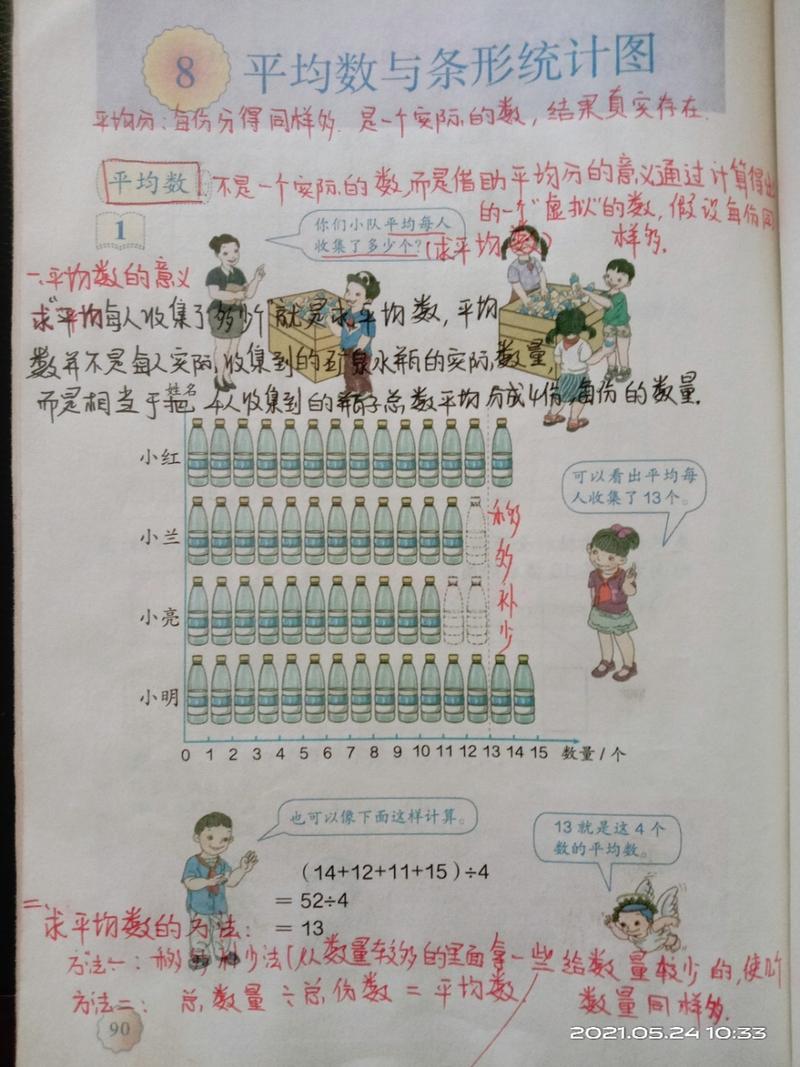

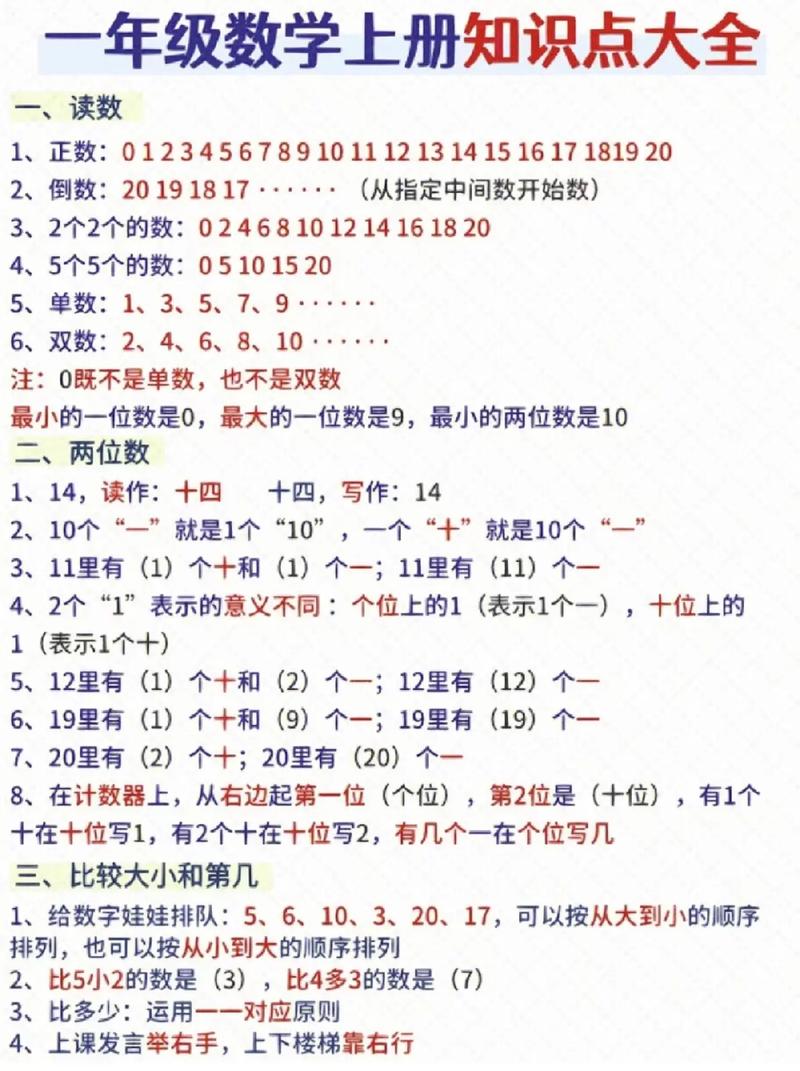

哎,你说这平均分到底是个啥玩意儿啊?听起来好像很高大上,其实说白了不就是“大家分得一样多”嘛!不过你别说,这里头还真有点门道,比如说,你们班数学考试全班成绩要算平均分,或者你妈买回来一袋苹果要分给全家人,这些都得用到平均分,那到底该怎么算呢?别急,咱们慢慢唠。

第一个核心问题:平均分到底怎么算?

举个真实例子啊,我表弟上周就闹笑话了,他妈买了12个橘子让他分给3个小朋友,结果这小子直接给每人发了2个,剩下6个全藏自己书包里了!后来他妈发现,揪着他耳朵说:"平均分是要把橘子全部分完,每个人必须一样多!"

所以正确方法应该是:

1、总数先数清楚——12个橘子

2、分给多少人——3个小朋友+表弟自己=4人

3、用除法算结果——12÷4=3

看,这不就解决了?每个人拿3个橘子,刚刚好分完!

这里要敲黑板了:平均分最关键的就是总数÷总份数,不管分橘子还是算成绩,这个公式通吃,不过啊,新手最容易栽跟头的就是总份数没算对——就像我表弟,光想着分给别人,把自己给漏了。

第二个问题:带余数怎么办?

有同学可能要问了:"要是分不干净咋整?比如13个苹果分给4个人?"

这问题问得好!咱们分两种情况看:

1、允许有余数:13÷4=3余1,这时候直接说每人3个,剩下1个放回冰箱

2、必须分完:那就得切苹果了!每人分3个整的,剩下那个切成4瓣,每人拿1瓣

不过考试时候要注意题目要求,比如说题目问"每个班最多分到几本",这时候就要用去尾法,余数直接扔掉,但要是问"每人至少分到几本",可能就要用进一法了。

举个真实数据:去年我们小区搞捐书活动,收到87本书要分给6个班级,用87÷6=14.5,这时候每个班实际只能分到14本,剩下的3本留着下次用——这就是典型的去尾法应用场景。

第三个重点:平均分和平均数的区别

很多人搞不清楚这俩概念,简单说:

平均分是实际操作分配东西(比如分橘子)

平均数是计算出来的数值(比如考试平均分)

不过计算方法是一样的!就像上周我帮老师统计运动会成绩,6个裁判给跳远打分分别是8.5、9.0、8.0、8.5、9.5、7.5,要算平均分就得:

(8.5+9.0+8.0+8.5+9.5+7.5)÷6=51÷6=8.5分

这里有个小窍门:遇到小数别慌,先加整数部分再加小数点后的,比如上面这组数,整数部分8+9+8+8+9+7=49,小数部分0.5+0+0+0.5+0.5+0.5=2,总共49+2=51,是不是好算多了?

第四个常见误区:被平均陷阱

这个我得重点说说!现在网上老是有人说"平均工资",结果大伙都觉得拖后腿了,这就是典型的"被平均"现象,比如说,你们班10个同学,9个考80分,1个考100分,平均分就是(9×80+100)÷10=82分,看起来大家都不错对吧?实际上有九个人都没达到平均分!

所以记住:平均分只能反映整体情况,不能代表每个人,就像你不能因为听说人均住房面积40平,就觉得自己家30平不正常对吧?这个道理放在数学题里也一样,看到平均数别急着下结论,要看看数据分布情况。

第五个实战技巧:验算大法

算完平均分千万别拍拍屁股就走人!教你三招验算秘诀:

1、反着乘回去:平均分×人数=总数吗?

2、观察数字特征:平均分应该在最大数和最小数之间

3、估算对比:比如10个90分的人,平均分不可能突然变成60分

上周我邻居家孩子考试,算出语文平均分78分,结果乘上班级人数45人,总数应该是3510分,可他实际加总分的时候发现只有3492分,这才发现漏加了两个同学的卷子,你看,验算多重要!

说到这儿,想起我小时候学平均分闹的笑话,老师让算全家平均年龄,我把刚出生的妹妹和80岁的太奶奶都算进去,结果得出来平均年龄25岁,还得意洋洋地说"我们家人都很年轻呢",完全没意识到这个平均数根本不能反映实际情况,所以说啊,平均分虽然好用,但千万别滥用,关键要看用在什么地方合适。

最后给新手朋友们提个醒:遇到平均分问题,先深呼吸,把题目里的"总数"和"总份数"圈出来,剩下的就是套公式的事,平时多练练分糖果、分玩具的实际操作,比死记硬背强多了,就像学骑自行车,光知道理论没用,得真骑上去摔两跤才能会,对吧?

发表评论