小学数学最后两题怎么写

嘿,家人们!今天咱们来唠唠小学数学最后两道大题咋写,这最后两道题啊,就像考试路上的“拦路虎”,好多小伙伴一看到就犯怵,心里直嘀咕:“哎呀妈呀,这可咋整?”别慌,听我慢慢给你说道说道。

一、为啥最后两题有点难?

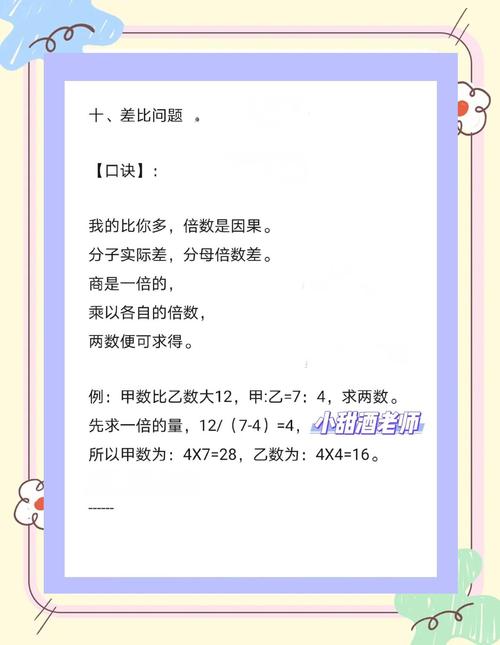

咱先得明白,为啥这最后两题老是让人觉得头疼呢?其实啊,这是有原因的,前面那些基础题,就像是热身运动,让你把手活动开了,把基本的运算规则、概念啥的熟悉一遍,可到了最后两题,那就是升级打怪的关卡啦,它考查的不再是单一的知识点,而是好几个知识点杂糅在一起,看看你能不能灵活运用,把学过的东西融会贯通,比如说,可能一道题里既有几何图形的面积计算,又得用到方程来求解未知数,这就像把两个“小怪兽”放一块儿让你打,是不是有点挑战性?

而且啊,这最后两题还特别考验你的逻辑思维能力,你得像个小侦探一样,从题目给的信息里找出线索,顺藤摸瓜,一步一步推导出答案,不像前面那些题,可能套个公式就搞定了,这最后两题得转好几个弯,稍微一不留神,思路就跑偏了。

二、看到题目,先干啥?

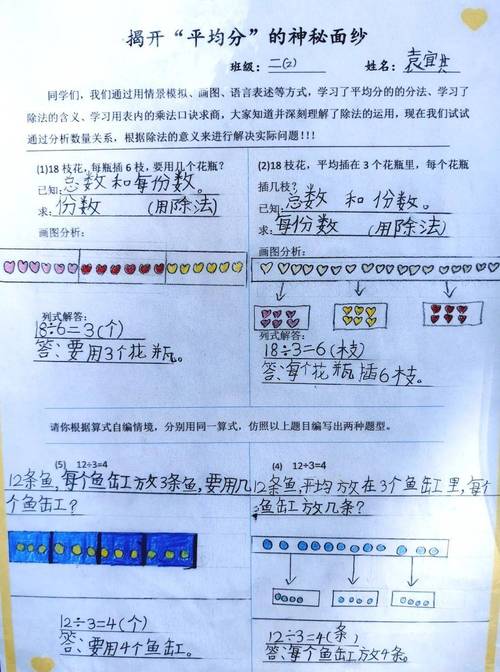

当你拿到试卷,翻到最后两题的时候,先别着急动手写,深呼吸三次,让自己镇定下来,这一步可关键啦!逐字逐句读题,把题目里的条件都圈出来,比如说,题目说“一个长方形的长是宽的 2 倍,周长是 30 厘米,求长和宽分别是多少”,那“长是宽的 2 倍”“周长 30 厘米”这些关键信息就得画出来,这就好比在寻宝地图上标记宝藏的位置。

读完题,试着用自己的话把题目意思复述一遍,看看是不是真的理解透了,你觉得看懂了,其实只是一知半解,复述的过程就是帮你查漏补缺呢。

三、不会做咋办?

要是读了几遍题,还是一头雾水,不知道从哪儿下笔,别慌,咱们有办法。

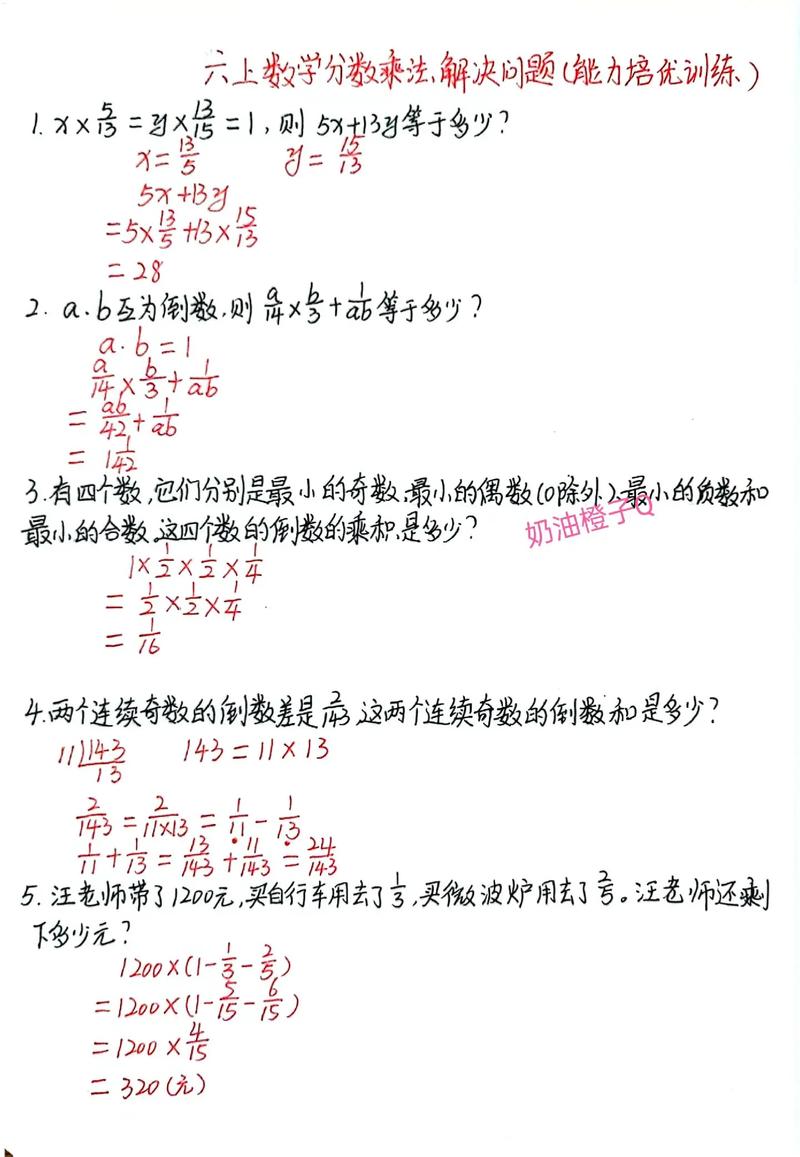

1、回忆类似题型:想想以前做过的题里,有没有跟这个有点像的,也许上次做的是关于三角形面积的题,这次是梯形面积,但解题思路能借鉴呢,之前三角形面积是用底乘高除以 2,梯形面积说不定也能通过分割成熟悉的图形来算,这就找到突破口啦。

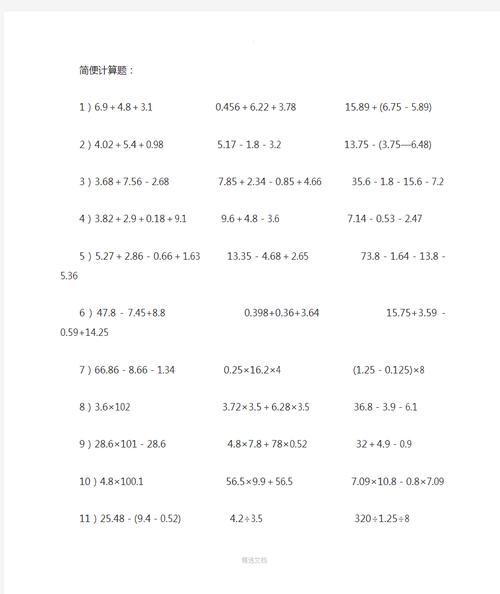

2、拆解题目:把大难题拆成小问题,像刚才那个长方形周长的题目,你可以先想,周长公式是啥来着?(停顿一下)对啦,长方形周长 = (长 + 宽)× 2,那已知周长是 30 厘米,就能得出长加宽等于 15 厘米,这就是一个小成果,然后再结合长是宽的 2 倍这个条件,设宽是 x 厘米,长就是 2x 厘米,列出方程 x + 2x = 15,这不就慢慢有眉目了嘛。

3、画图辅助:有些题目啊,光靠想不行,得动手画,还是那个长方形周长的例子,你要是在草稿纸上画个长方形,标上长和宽,再写上已知条件,一目了然,思路就清晰多了,要是几何图形的题目,画图更是神器,像求角度、找线段关系啥的,图一画,答案可能就蹦出来了。

四、计算时要注意啥?

好不容易找到思路,开始列式计算了,也别掉以轻心哦。

1、仔细计算:别因为激动或者紧张就粗心大意,每一步计算都要认真核对,尤其是进位、退位这些容易出错的地方,我就见过有的小朋友,算到一半脑子一热,加法看成减法,结果全错,多可惜啊!

2、单位别忘:写完答案,记得带上单位,要是求长度,是写厘米还是米;求面积,是平方厘米还是平方米,可别弄混了,这就好比你去买东西,人家问你多少钱一斤,你总不能说“五”,得说“五块钱一斤”,单位就是让答案更完整准确。

五、做完了检查啥?

题目好不容易做完,可别就撒手不管了,检查这一环很重要。

1、重新读题:拿着自己的答案回到题目里,看看是否符合题目要求,比如题目让你求体积,你算了半天是个面积,那肯定不对嘛。

2、代入验算:把你算出来的数代回原题目里,看看逻辑上通不通,像刚才长方形周长那题,算出长是 10 厘米,宽是 5 厘米,那就代回去看看:(10 + 5)× 2 是不是等于 30 厘米,要是对不上,肯定是哪里出问题了。

3、步骤复查:看看自己列式、计算的过程有没有错误,一步错步步错,可能就是开头设未知数的时候就设错了方向,导致后面全乱套。

其实啊,小学数学最后两题没那么可怕,只要咱们稳住心态,按照步骤来,多练练,熟能生巧嘛,每次遇到难题,就当是一次升级打怪的机会,打败它,你就又进步一点,说不定哪天你会发现,以前那些让你抓耳挠腮的题,现在轻轻松松就拿下了,那时候心里得多自豪啊!加油吧,小伙伴们,数学的世界等你闯荡呢!

发表评论