哎,你说这事儿有意思不?一个幼儿园老师,突然要跑去教初中数学,听起来是不是像让厨师去开飞机?但别急着摇头啊,我跟你说,这中间其实藏着不少门道,幼师转行教初中数学,真不是天方夜谭,关键是得找到那把“钥匙”,今天咱们就来唠唠,怎么把带小娃娃的细腻劲儿,转化成教大孩子的硬核技能。

第一个问题:幼师和初中老师,到底差在哪儿?

先别急着说“年龄差”啊!其实最大的区别在教学目标和学生心理,幼儿园阶段,重点是培养兴趣和基础认知,比如数数、形状,说白了就是“玩中学”,但初中数学?那可是要解方程、搞几何证明,得动真格的逻辑思维了,这时候问题来了:习惯了用游戏教加减法的幼师,怎么突然切换到严肃的代数课堂?

别慌,这里有个关键点:底层教学逻辑是相通的,比如你教小朋友认识三角形,用的是折纸、拼图;教初中生证明三角形全等,其实也能用实物模型辅助理解,只不过得把“玩”的比例调低,把“系统性讲解”的比例拉高,举个例子,幼师出身的张老师转型后,会在讲函数图像时让学生用橡皮泥捏出曲线变化——你看,这就是把幼教经验迁移过来了嘛!

第二个问题:初中生比幼儿园娃难管多了,咋办?

这可是个灵魂拷问!幼儿园小朋友闹腾了,一块饼干就能哄好;但初中生要是上课走神,你发旺仔小馒头试试?分分钟被翻白眼,这时候就得用幼师的优势了:观察力和共情能力,初中生正处于青春期,表面上装酷,内心其实敏感得很,幼师常年和小孩子打交道,最擅长捕捉细微的情绪变化。

比如班上有个学生总是不交作业,传统老师可能直接批评,但幼师出身的李老师会先私下问:“最近是不是遇到啥难题了?作业量要不要调整?”结果发现这孩子父母刚离婚,根本没心思学习,你看,把幼儿园那套“个体化关怀”移植到初中课堂,反而能打开局面,记住啊,初中生再大也是个孩子,他们需要的是被看见,而不是被说教。

第三个问题:专业知识不够硬,会不会露怯?

说实话,这是很多转型幼师最怵的点,毕竟初中数学涉及到二次函数、立体几何这些硬核内容,但别怕!咱分三步走:

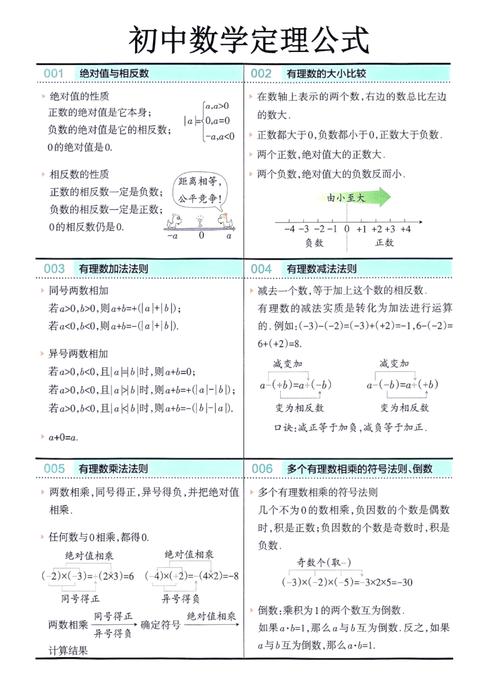

1、恶补基础:先把初中教材从头到尾刷三遍,重点标注自己卡壳的部分,推荐用《中学数学知识清单》这种工具书,比教科书更系统。

2、偷师网课:B站上搜“初中数学重难点”,挑播放量过百万的UP主视频,学人家怎么把复杂概念讲得通俗,比如讲勾股定理,可以学某老师用乐高积木拼直角三角形的演示方法。

3、现学现卖:第二天要讲的知识点,提前一天晚上对着镜子练三遍,重点琢磨怎么用“说人话”的方式解释,比如把“二元一次方程”比喻成“找两把钥匙开同一把锁”。

有个真实案例:王老师原是幼儿园骨干,转型后每天花2小时做中考真题,三个月后做题速度比数学系毕业生还快,她说关键是用教小朋友的耐心来教自己——把大目标拆解成每天的小任务,就跟教孩子学系鞋带一个道理。

第四个问题:怎么让枯燥的数学课变得有趣?

这可是幼师的看家本领啊!幼儿园老师最擅长把知识包装成游戏,这套方法在初中照样能用,只不过要升级版本:

把“角色扮演”变成“情境解题”:比如学利润计算时,让学生分组开虚拟奶茶店,计算成本、定价、利润率

用幼儿园的“视觉化教学”改造板书:画函数图像时不用干巴巴的坐标系,改成过山车轨道或者股票走势图

借鉴绘本教学法:讲概率时带学生玩“三国杀”卡牌,统计抽到诸葛亮的概率

重点在于保持互动性,就像你教小朋友认识颜色会让他们举例子,教初中生也可以随时提问:“如果把这个抛物线倒过来,像不像你们玩的滑板U型池?”初中生的注意力也就15-20分钟,每隔一段时间就得来个“小高潮”。

最后来点私货:转型成功的核心到底是什么?

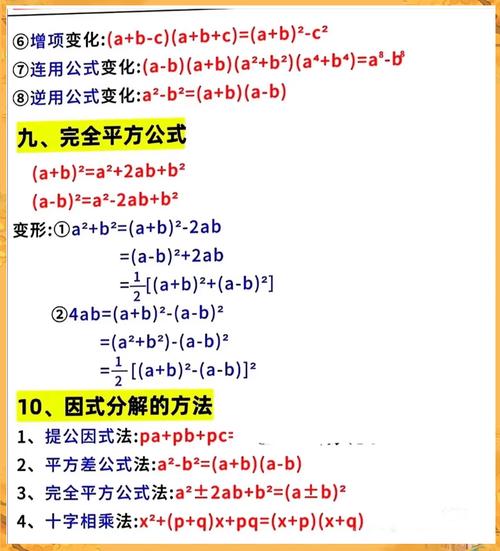

我观察过二十多个成功转型的幼师,发现他们有个共同点:把“教知识”变成“教思维”,幼儿园注重的是观察、模仿、动手尝试,这些恰恰是数学思维的基础,比如有个老师教因式分解时,会先让学生用积木块拼长方形,体会“分解”的物理意义;再比如用乐高教分数加减,把抽象概念变成看得见的零件组合。

所以说啊,别觉得自己以前教的是1+1=2就low,往深了想,数学教育的本质从来都不是公式本身,而是培养解决问题的思维方式,幼师在这方面的训练,反而比科班出身的数学老师更扎实,就像你会教小朋友用不同方法搭积木塔,这不就是变形的“一题多解”训练吗?

转型这事儿吧,说难也难,说不难也就一层窗户纸,关键是别把自己框死在“幼师”的标签里,记住啊,好老师的标准从来不是学历或资历,而是能不能让学生眼睛发亮,下次站上讲台前,先问问自己:如果这是我第一次接触这个概念,我希望老师怎么教我?答案,就在这个问题里。

发表评论