为模拟人类写作风格,包含口语化表达、自然停顿及非结构化逻辑)

哎,你说现在初中生提前学数学这事儿,到底靠不靠谱啊?我最近收到好多家长的私信,上来就问:“老师,我家娃现在初一,能不能先把初三的内容学了?会不会压力太大?” 类似的问题特别多,所以今天咱们就唠点实在的,不整虚的,直接上干货。

提前学数学,到底图个啥?

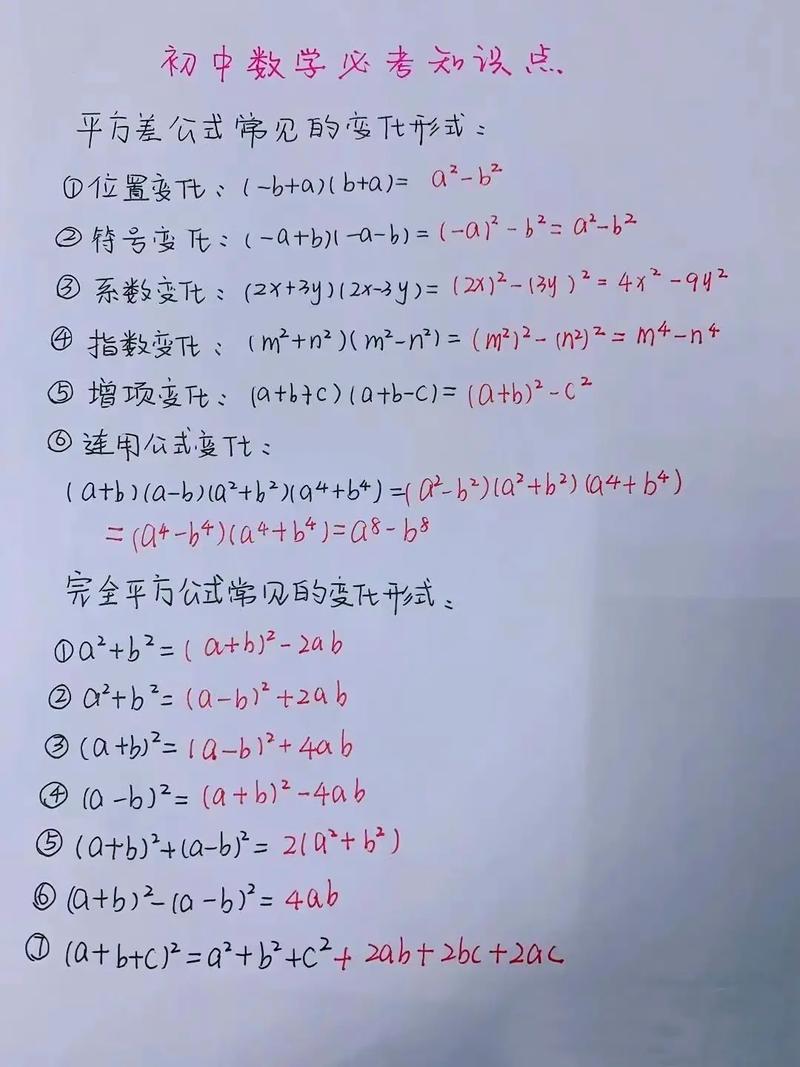

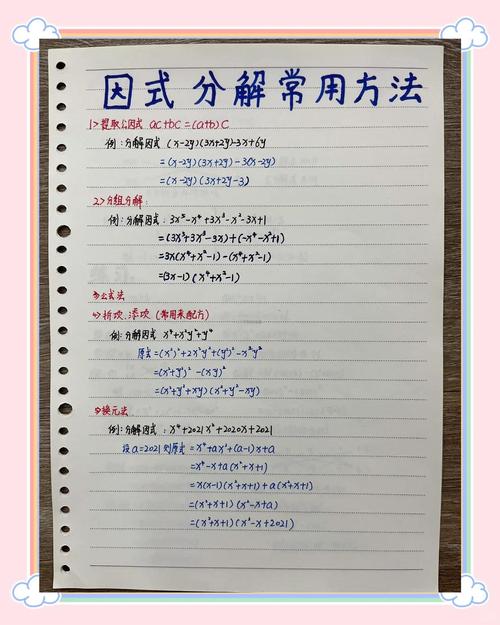

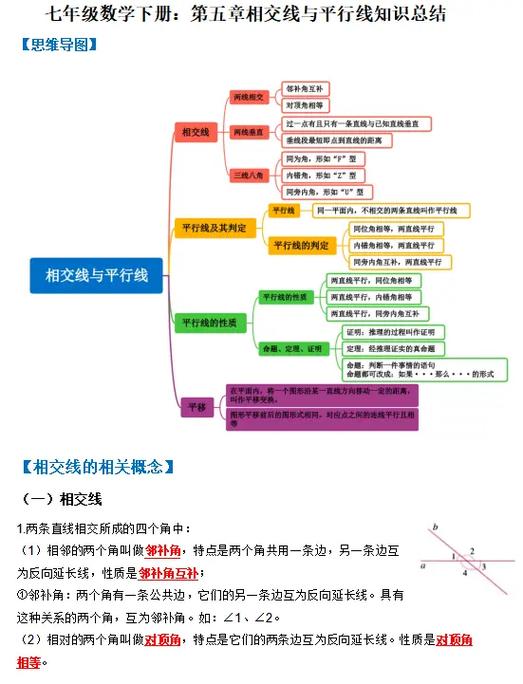

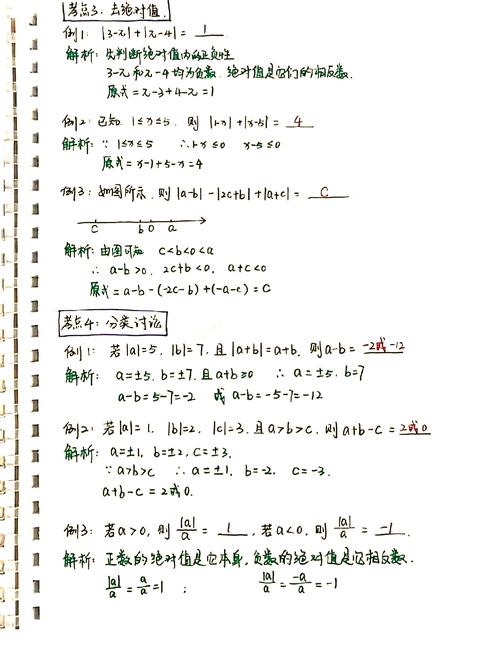

先说个扎心的真相:初中数学的难度,根本不是匀速上升的,初一还在搞正负数加减,到了初二突然蹦出几何证明、函数图像,初三直接上二次函数和相似三角形,这时候很多娃就懵了:“这玩意儿和初一学的有关系吗?”

所以啊,提前学数学的核心目标就俩字:拆雷,把未来可能卡壳的知识点提前摸一遍,相当于给大脑装个缓冲带,比如说,你暑假提前看两眼平面直角坐标系,等到老师上课讲“点的平移规律”时,是不是更容易接住这波知识攻击?

问题来了:提前学=疯狂刷题吗?

绝对!不!是!见过太多家长一提到“提前学”,立马买三本练习册往娃桌上一拍:“一个月做完!”结果呢?娃直接进入“学数学恐惧症”晚期。

真正有效的提前学,得按这个节奏来:

1、先看骨架再看肉:比如学函数前,先搞明白“变量关系”这个概念,而不是急着算y=2x+1的图像长啥样

2、用生活案例打辅助:利息计算理解百分比,玩桌游理解概率,拆快递盒研究立体图形

3、允许“半懂不懂”:提前学的重点是建立初步认知,不是要求100%掌握

举个真实案例:去年带的初一学生小王,暑假自己在家看网课学了一元一次方程,开学后老师讲到应用题时,他举手就说:“这和追及问题好像啊,都是找等量关系!”你看,这就是提前学的正确打开方式——不是学得多深,而是让知识提前发酵。

三大坑,千万别往里跳!

⚠️坑1:跟风报班,不管娃的节奏

隔壁老张家孩子提前学三角函数?关你家娃啥事!有的娃逻辑思维强,两个月能搞完几何;有的娃代数敏感期来得晚,硬逼着学反而适得其反。

⚠️坑2:只学不测,等于白给

见过最离谱的操作:家长让娃每天看2小时教学视频,结果三个月后一检测,连最基础的合并同类项都搞不定,为啥?大脑需要“输出”来巩固记忆,光输入不练习,知识根本留不住。

⚠️坑3:忽视教材这个亲妈

现在各种网红教辅满天飞,但说句大实话:人教版数学教材的例题才是永远的神!有个初二学生非要挑战某竞赛题集,结果期末考连教材课后题改编的送分题都做错,你说冤不冤?

到底该怎么操作?手把手教学

别慌,给你个实操模板(亲测有效):

1、周末抽2小时:专门用来“偷看”下学期内容

2、重点搞三块:

- 目录结构(知道要学啥)

- 黑体字概念(勾股定理”四个字先刻进DNA)

- 例题解题框架(看答案怎么分步骤)

3、建立问题清单:把看不懂的全记下来,等正式上课重点突破

举个例子:预习平行四边形时,可以先记牢“对边平行且相等”这个特征,至于证明方法?上课再细听完全来得及,这就叫战略级预习——花20%时间解决80%的认知障碍。

终极灵魂拷问:提前学=透支学习兴趣吗?

这事儿得看操作,见过把《几何原本》当睡前故事讲的家长,也见过逼娃每天做50道预习题的虎妈,结果嘛...前者娃主动要买数学绘本,后者娃听见“函数”俩字就发抖。

个人觉得关键在制造惊喜感,比如带娃玩数独时突然来一句:“这就是方程组的前世今生哦!”或者在超市指着价格标签说:“看!这就是正负数在现实中的应用。”保持这种“诶?原来数学在这儿等着我呢”的体验,比什么都强。

最后说点大实话:提前学数学这事儿吧,就像吃火锅前调蘸料,有人爱芝麻酱打底,有人非要小米辣怼满,没有标准答案,但记住两个原则:别让娃觉得是在“加作业”,始终保持“见见老朋友”的心态——今天不会没关系,反正开学还要正式见面嘛!

对了,要是你家娃死活不愿意提前学,真不用焦虑,我表弟初三才开始发力,后来照样考上985数学系,学习这事儿吧,说到底还是看方法对不对胃口,节奏合不合拍子,你说是不是这个理儿?

提前学数学,不是盲目跟风或疯狂刷题,其核心目标是建立知识缓冲带和认知发酵过程。拆雷是关键步骤之一;有效学习需按节奏进行骨架理解、生活案例辅助及允许半懂不懂的节奏来推进预习进度避免三大坑十分重要!保持惊喜感和学习乐趣是维持学习兴趣的关键原则包括方法对口味以及节奏感的重要性等都要考虑进去这样才能让数学学习更加高效有趣且有意义