哎,说到教初中数学尖子生这事儿,你是不是也有点头疼?这些孩子明明已经会做课本上的题了,上课还总爱举手问些超纲的问题,甚至偶尔能把老师问住,这时候咋办?直接塞更难的题?还是放任他们自己折腾?今天咱们就掰开揉碎了聊聊这事儿。

一、尖子生真的需要“特殊对待”吗?

先抛个问题:为什么同一个班里的学生,有的连基本公式都记不住,有的却能自己推导出定理?答案很简单——思维活跃度不同,举个例子,有个学生曾经在学勾股定理时,突然问我:“老师,如果三角形不是直角三角形,三边平方的关系会变成啥样?”你看,这种孩子需要的根本不是“多做题”,而是引导他们往深处挖。

这时候该怎么做?我的经验是:

1、准备“彩蛋题”:每节课留5分钟讲一道看似超纲、但能用现有知识解决的题(比如用一元一次方程解简单的最优化问题)

2、允许“插话”:学生突然提问时,先别急着说“下课再说”,而是快速判断这个问题是否对大多数同学有启发

3、搞个“问题银行”:让尖子生把课外遇到的问题写下来,定期组织讨论会

二、**“吃不饱”的孩子该怎么喂?

去年带过个学生,期中考试数学满分,结果下半学期开始上课走神,家长急得找我,说孩子觉得数学课太无聊,这种情况太常见了!后来我做了三件事:

- 让他当“小老师”负责给同学讲错题

- 推荐他参加本地的数学兴趣社团

- 偷偷塞给他《数学史》漫画书

结果期末他主动报名了奥数班,现在还保持着每天研究一道趣味题的习惯,这说明啥?尖子生的学习动力,往往来自成就感和新鲜感。

三、题目难度怎么把握?这里有个坑!

很多老师容易掉进一个陷阱——觉得尖子生就该拼命刷竞赛题,去年教研组统计发现,超前学奥数的学生中,有43%到初二反而出现成绩下滑,为啥?基础不扎实就想飞,迟早摔跟头。

正确的做法应该是:

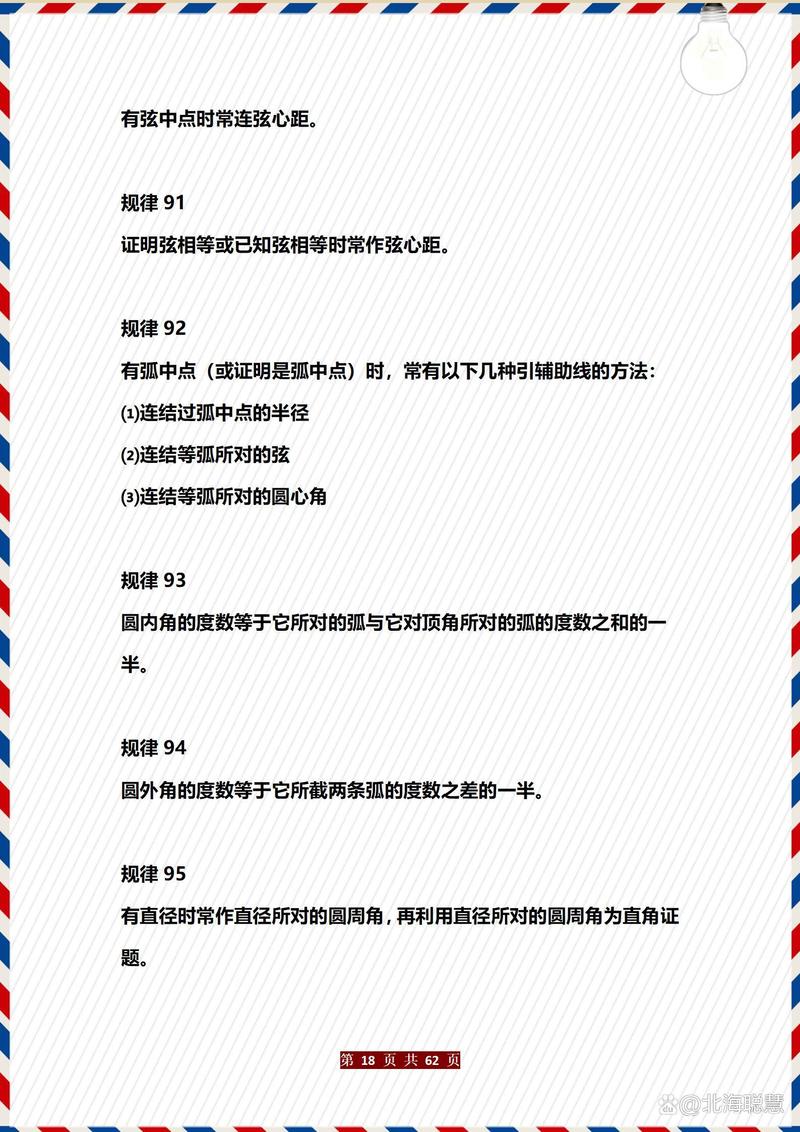

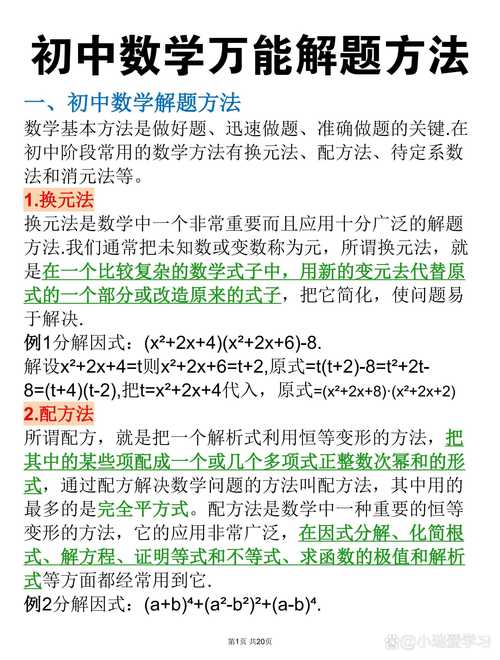

搭建知识树:每学完一个章节,引导他们画思维导图,把知识点串成网络

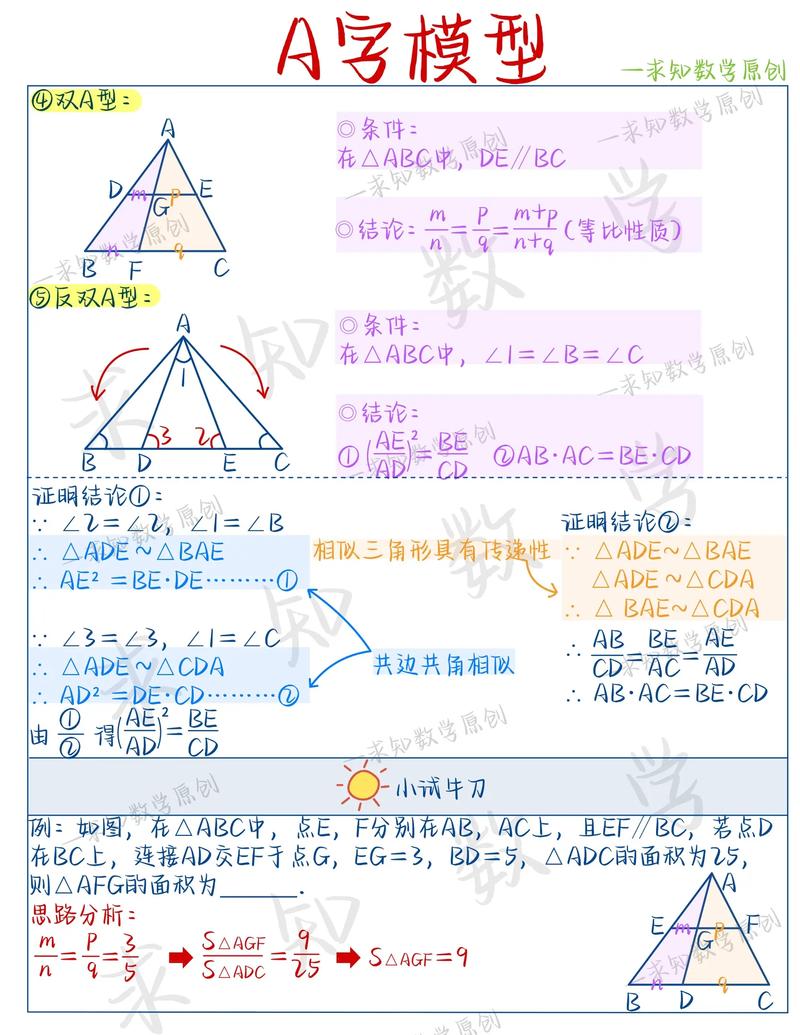

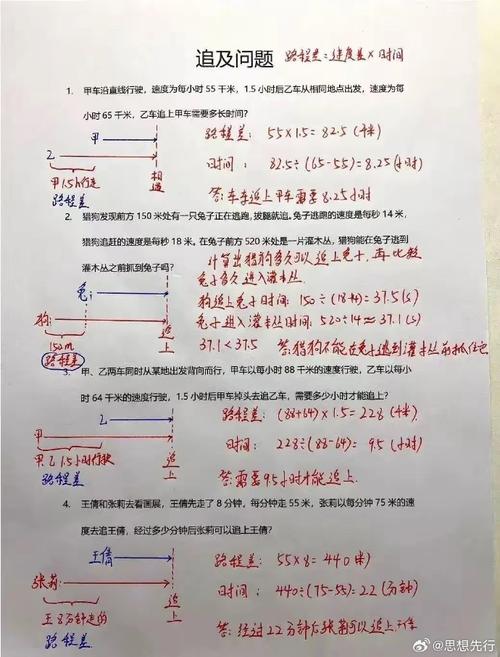

玩变形记:把常规题改个条件(比如把追及问题中的匀速改成变速)

错题新用:把之前的错题拿出来,让他们自己改编成新题

四、**最容易被忽视的关键:情绪管理

说出来你可能不信,尖子生的心理压力往往比普通生更大,他们怕失败、怕被超越、甚至怕问“蠢问题”,上学期有个女生,因为连续三次没考到班级第一,居然躲在厕所哭,后来我在班上做了个小改变:

- 每周搞次“翻车大会”,专门分享做错的题

- 考试后让前三名同学公开说自己哪里没做好

- 把“进步最大奖”和“最敢提问奖”放在“第一名”前面

两个月后,那个女生在周记里写:“原来考不好也没那么可怕。”你看,卸下心理包袱,他们反而跑得更快。

五、**家长最容易踩的雷区

经常有家长问我:“老师,要不要给孩子报个培优班?”我的回答永远是:“先看看孩子书包里有没有草稿纸。”去年家访发现,成绩前10的学生里,8个都有专门打草稿的本子,而中等生大多在课本空白处随便演算。这个细节说明什么?尖子生往往有更好的学习习惯。

所以给家长的建议很简单:

1、别急着报班,先观察孩子的作业习惯

2、定期和孩子玩数学游戏(比如24点、数独)

3、少说“你看人家xxx”,多说“你今天哪个思路特别棒”

最后说点掏心窝的话

教了十几年数学,越来越觉得教育就像种花,尖子生可能是早开的迎春花,但我们要做的不是拼命施肥催它开得更早,而是保护好它的根系,等它自己迎来怒放的季节,下次当你遇到那个总爱问怪问题的学生时,不妨笑着对他说:“这个问题很有意思,咱们一起来研究研究?”相信我,星星眼会是最好的回报。

发表评论