哎,你说数学课上是不是经常出现这样的情况?有的同学老师刚讲完例题就举手说"我会了",有的同学盯着黑板上的公式像看天书,还有些同学明明会做但就是懒得动笔...这问题啊,说大不大说小不小,但要是长期不管,可能就会像滚雪球一样越积越大,今天咱们就来好好唠唠这个事儿——初中数学到底该怎么分层才能让每个学生都学得明白?

一、为啥要搞分层?不搞行不行?

先给大家讲个真事儿,去年我隔壁班有个王老师,接手新初一直接按身高排座位上课,结果期中考出来,班里最高分98,最低分9分,差了整整89分!你想想看,老师讲太深吧,基础差的同学根本听不懂;讲太浅吧,学霸们又觉得浪费时间,这不就是典型的"一锅炖"嘛,最后谁都吃不好。

关键问题来了:初中生数学水平差异到底有多大?

根据2023年全国初中数学调研数据显示,同一个班级里:

- 能轻松解奥数题的学生约占15%

- 跟着教材走没问题的占40%

- 需要反复讲解才能理解的占30%

- 连四则运算都费劲的还有15%

这数据可不是吓唬人,说白了就是同一个班里可能坐着四个不同数学层次的学生,要是不分层教学,就跟让穿36码鞋和42码鞋的人换着穿鞋一样,谁都不舒服。

二、分层教学的正确打开方式

千万别以为分层就是简单地把学生分成ABC三六九等!这里头讲究可多了,咱们先来盘一盘常见的三大误区:

1、按考试分数一刀切(大错特错!)

2、固定分层不调整(容易打击积极性)

3、只分层不分类(不同章节可能需要不同分层)

那到底应该怎么分?记住这"三看原则":

看基础:有理数运算过关没?方程解法掌握了吗?

看思维:逻辑推理能力如何?空间想象能力咋样?

看习惯:作业完成质量?错题订正情况?

举个真实案例:杭州某中学的张老师发明了"动态彩虹分组法",她把学生分成红橙黄绿青蓝紫七个颜色组,每周根据课堂表现和作业情况调整组别,红色组专攻压轴题,紫色组主抓基础题,中间各组都有对应训练,半年后,这个班平均分提升了23分!

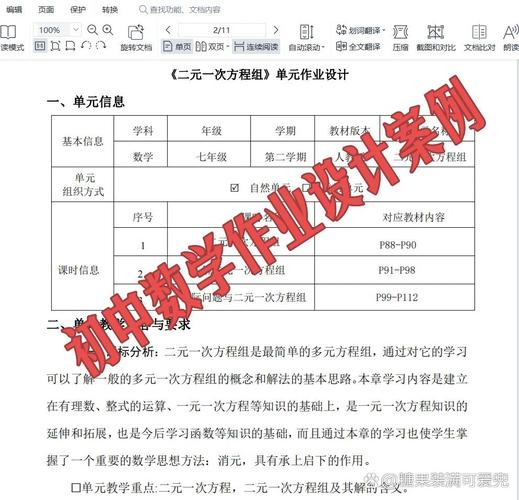

三、实操手册:手把手教你分层

具体怎么操作?咱们分课前、课中、课后三步走:

课前准备:

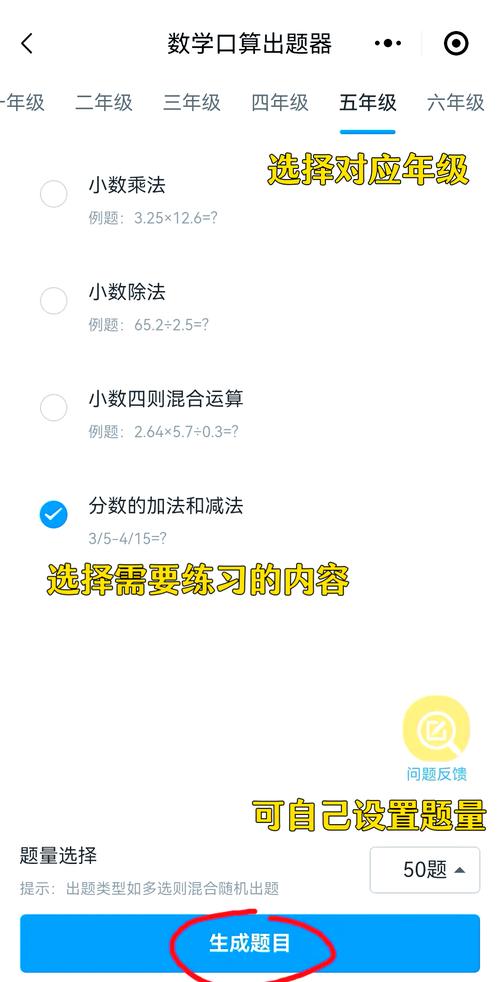

1、设计分层预习单(基础版、进阶版、挑战版)

2、录制微课视频(5分钟重点讲解)

3、组建学习小组(4人一组,确保各层次都有代表)

课堂实施:

- 新授课时采用"三明治教学法":

1. 全班统一讲解核心概念(10分钟)

2. 分组探究不同难度的问题(20分钟)

3. 各组展示+教师总结(15分钟)

比如讲《全等三角形》时:

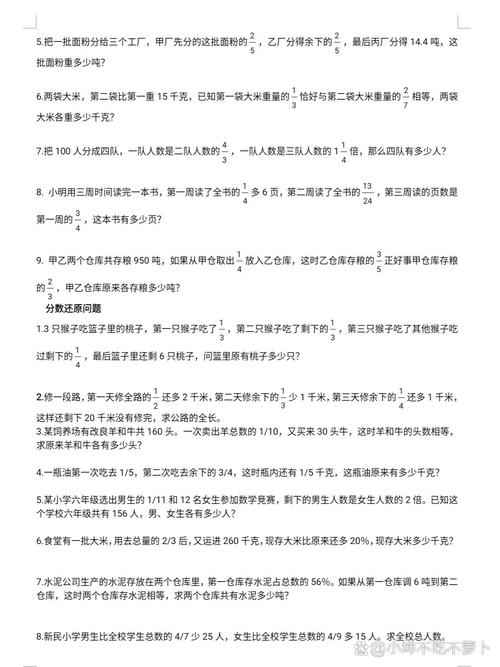

- 基础组重点练SSS/SAS基本判定

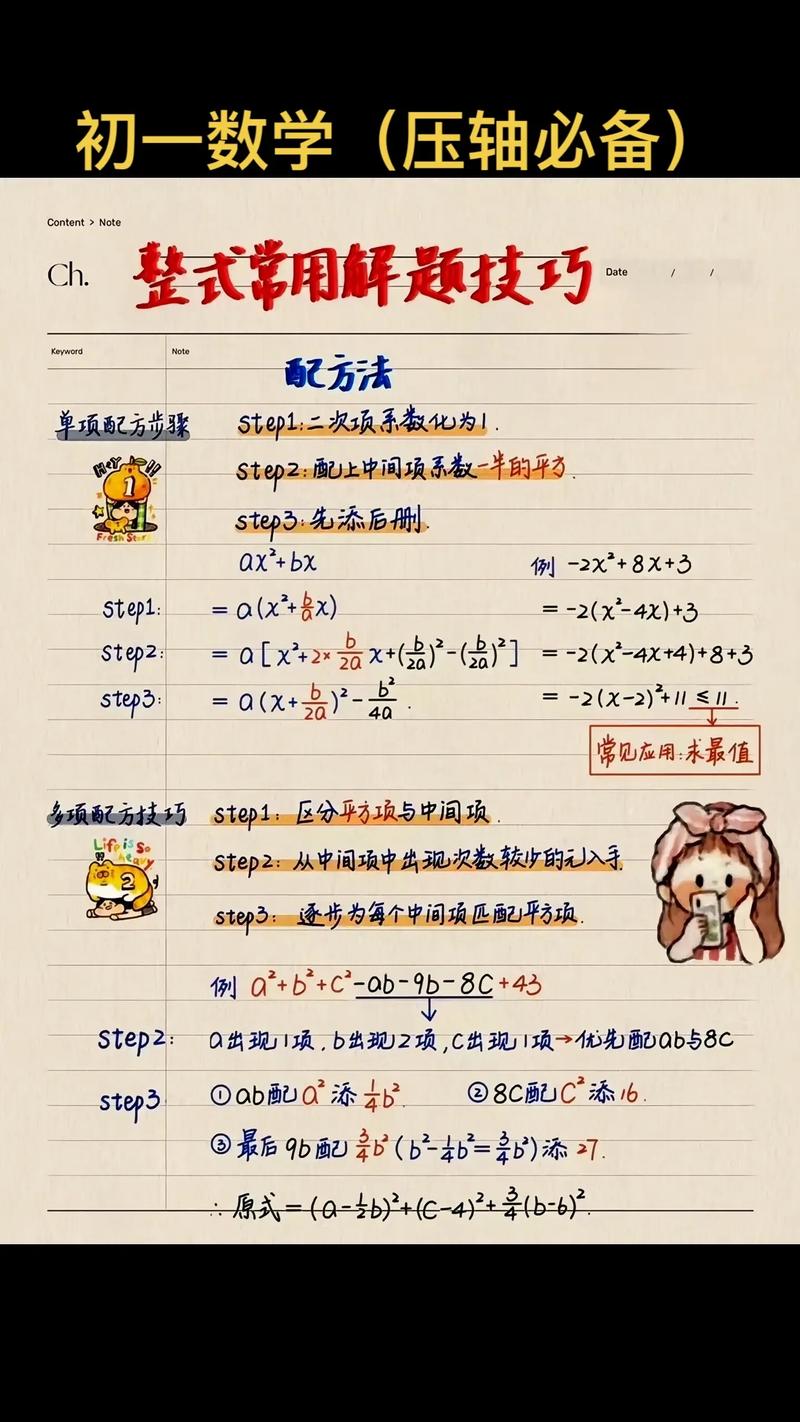

- 提高组研究AAS和HL特殊情形

- 拓展组探讨综合应用题

课后巩固:

- 作业布置要像自助餐:

必做题(全班都要做的基础款)

选做题(附加挑战题)

定制题(针对个人薄弱环节)

别小看这个操作,北京某实验中学的数据显示,分层作业实施后,学生作业完成率从78%飙升到95%,抄袭现象直接腰斩!

四、分层教学三大灵魂拷问

问题1:分层会不会伤学生自尊?

好问题!关键要看怎么操作,建议用游戏化的晋级制度,比如设置"数学勇士→数学骑士→数学王者"的段位体系,每个学生都能看到自己的进步轨迹,而不是被钉死在某个层级。

问题2:家长不同意分层怎么办?

这事儿得沟通技巧,可以跟家长说:"咱们这是精准帮扶,就像去医院看病要分科室一样,对症下药才能好得快。" 最好配发《分层教学说明书》,用数据说话。

问题3:教师工作量会不会太大?

刚开始确实要多花心思,但形成体系后就轻松了,建议活用技术工具,比如用智能阅卷系统自动分析错题,用协同文档管理分层作业,能省下一半批改时间。

五、过来人的大实话

干了十几年数学教学,我发现分层最要紧的是"动态"二字,就像打理花园,得随时观察哪些花需要多浇水,哪些该修枝,千万别把分层当终点,而要当作新起点。

有个事特别有意思:上学期我们班有个男生一直在"提高组"待着,有次他偷偷跟我说:"老师,我能不能去拓展组试试?我最近在B站自学了微积分..."你看,孩子们自己都在成长,我们更要灵活应对。

最后说句掏心窝的话:分层不是为了把人分三六九等,而是为了让每个孩子都能在适合自己的跑道上奔跑,就像穿鞋,合脚的才能跑得远,只要方法得当,那些原本害怕数学的孩子,说不定哪天就会给你惊喜——毕竟,谁知道今天的基础组里,会不会藏着明天的数学家呢?

发表评论