(正文开始)

哎,你说现在的小朋友学数学是不是都从掰手指开始的?我邻居家4岁娃最近天天举着胖乎乎的小手数"1、2、3",数到10就开始傻乐,这让我突然想到,其实数学启蒙这事吧,真没想象中那么玄乎,今天就和大家唠唠,怎么让小朋友在幼儿园到小学阶段,把数学这玩意儿玩明白。

第一个问题来了:幼儿园娃娃连字都不认识,怎么学数学?

别急,这时候的数学根本不是做题,而是玩出来的,举个例子,我家小侄子最喜欢玩超市游戏,货架上摆满玩具蔬菜,每个标价签都是不同颜色的圆点,红色圆点代表1块钱,绿色是2块,结账时要把颜色对应的数字相加——这不就是最基础的加减法吗?

这里有几个实操小妙招:

1、把抽象变具体:用积木块代替数字符号,3块积木加2块积木,摆在一起数总数

2、生活场景渗透:上下楼梯数台阶、分水果时说"给你3颗葡萄,给妈妈2颗"

3、感官刺激法:在沙盘上写数字,用乐高拼数字形状

有研究说5岁前的孩子,注意力集中时间就10-15分钟,所以啊,每次玩数学游戏千万别超过这个时长,否则娃分分钟给你表演"原地爆炸"。

接着问:上小学后突然要背乘法表,孩子抗拒怎么办?

去年表姐家孩子背乘法口诀,背到"七八五十六"死活记不住,急得直哭,后来老师教了个绝招——把口诀编成拍手歌,现在这孩子一边拍手一边唱"三三得九,上山打老虎",记得比谁都牢。

这里划重点:

节奏记忆法:把知识点编成儿歌/顺口溜

视觉化工具:用百数板、数轴贴纸装饰儿童房

错题游戏化:把错题变成"数学大魔王",做对就能获得"勇士勋章"

有个特别有意思的现象,很多家长发现孩子做计算题会抄错数字,比如把36写成63,其实这可能是空间感知还没发育好,与其骂孩子粗心,不如多玩拼图、走迷宫这类空间游戏。

第三个关键点:应用题总理解错题意,是不是孩子太笨?

千万别这么想!去年班里有个孩子,看到"公交车上有7人,下去3人,上来5人"的题目,死活算不对,后来才发现,这孩子压根没坐过公交车,不知道"下去"和"上来"什么意思,老师干脆带全班去校门口观察了半小时公交车,问题迎刃而解。

解决这类问题要把握三个原则:

1、先生活后题目:带孩子体验买菜、坐车、量身高这些日常场景

2、拆解关键信息:用彩色笔圈出题目中的数字和动作词

3、角色扮演:让孩子自己编应用题,当小老师出题考家长

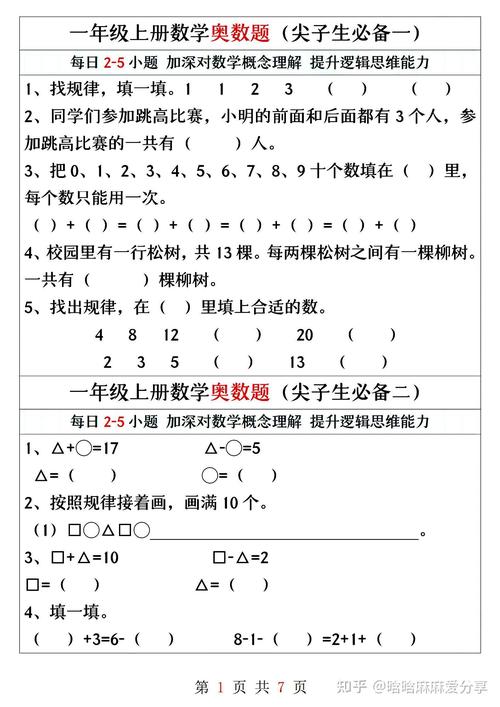

说到这儿,可能有家长要问:要不要给孩子报个奥数班?

这事得看情况,如果孩子校内知识都吃不透,盲目加餐只会适得其反,但要是孩子自己感兴趣,把奥数当思维游戏玩玩也不错,记得选注重思维拓展的机构,避开那些只会教套路的培训班。

去年见过最牛的妈妈,自己用扑克牌发明了24点变种玩法,把JQK当成11、12、13,每次随机抽4张牌,用加减乘除算出24,既练计算又练思维,关键还省了上万块培训费。

再聊聊工具使用:计算器到底该不该用?

这事儿争议挺大,我的看法是:就像学骑车要先卸辅助轮,计算能力确实是基础,但等孩子掌握笔算方法后,适当用计算器处理复杂运算反而能腾出时间培养数学思维,好比说,当孩子要算"365天存钱法"(第一天存1块,第二天存2块...)的总金额时,用计算器快速算总数,重点放在理解数列概念上。

最后说说最头疼的事:孩子总是粗心怎么办?

先分享个真实案例:有个四年级男孩,每次考试都因为看错符号丢分,后来老师让他在检查时用左手食指指着题目逐字默读,错误率直接降了70%,原来这孩子不是不会,是视觉信息处理太快导致跳行。

改善粗心的三大法宝:

指读法:用笔尖或手指辅助阅读

反向验证:加法用减法验算,乘法用除法核对

错题博物馆:把经典错题收集起来定期"参观"

说到这儿,想起前几天在公园看见的场景:几个五六岁孩子围着一堆石子,争论"怎么平分才能每人拿到一样多",这不就是最生动的除法启蒙吗?数学从来都不是试卷上的印刷体数字,而是藏在生活褶皱里的智慧密码。

对了,千万别信什么"数学天赋论",研究表明,除极少数天才儿童外,90%孩子的数学能力都是可以通过正确方法培养的,关键是要找到那把打开数字世界的钥匙——可能是超市里的价签,可能是乐高积木,也可能是星空下的石子游戏。

发表评论