(开头部分先抛出问题,引发共鸣)

哎,你说现在小学生学数学怎么这么难呢?前两天邻居家孩子考完试,拿着70分的卷子站在门口不敢回家,我问他哪儿不会,他掰着手指头数:"应用题看不懂题目,计算题老是抄错数,还有那个图形题..." 说着说着眼圈都红了,其实这事儿真不能全怪孩子,咱们小时候不也经历过这样的阶段吗?那到底该怎么帮孩子补上数学这个短板呢?别急,咱们慢慢来分析。

(第一个核心问题切入)

第一个要解决的问题:孩子数学差,到底是哪里出了问题?

我观察过不少孩子,发现他们普遍存在三个"卡脖子"的难题:

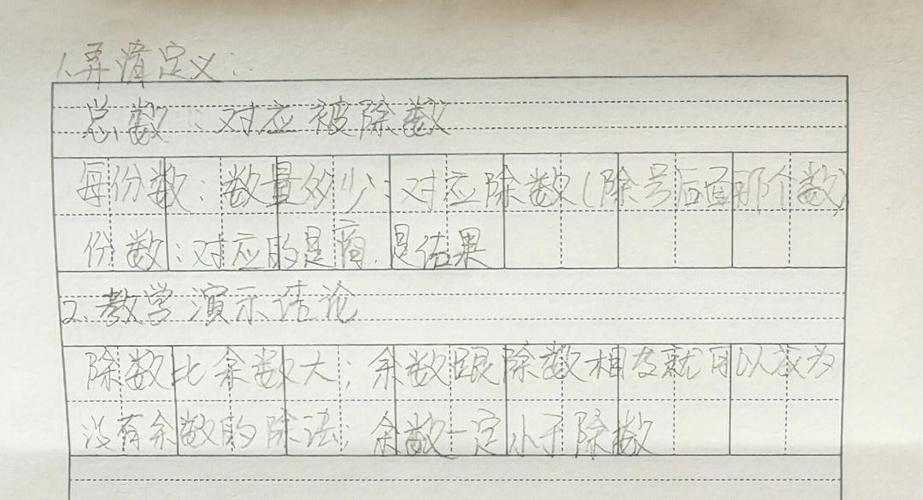

1、数字敏感度不够:看到题目里的数字就发懵,像"比去年多30%的产量"这种表述,完全反应不过来实际数值关系

2、思维转换障碍:比如题目说"用绳子绕树干5圈还剩2米",这类生活场景转数学表达的能力特别薄弱

3、基础概念模糊:最典型的就是单位换算,到现在还有孩子问我:"老师,1平方米等于多少平方分米啊?"

(举个具体案例增强说服力)

上个月教过个小姑娘,把"每小时行驶60千米"理解成"每分钟60千米",结果算出来火车速度比飞机还快,这种理解偏差看似好笑,其实暴露了根本性的认知问题。

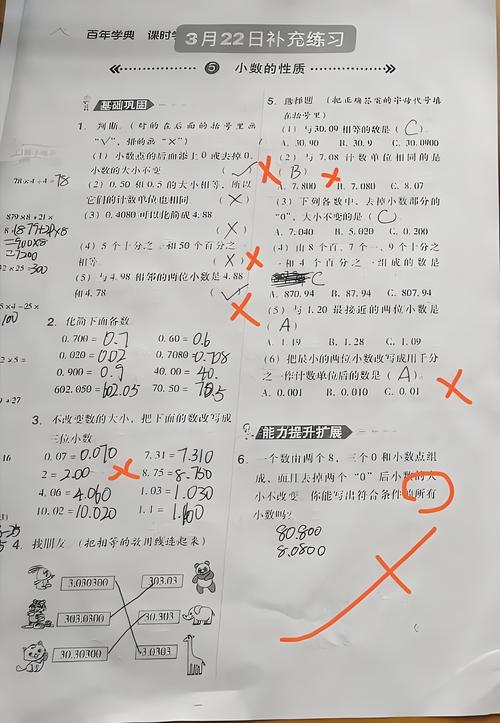

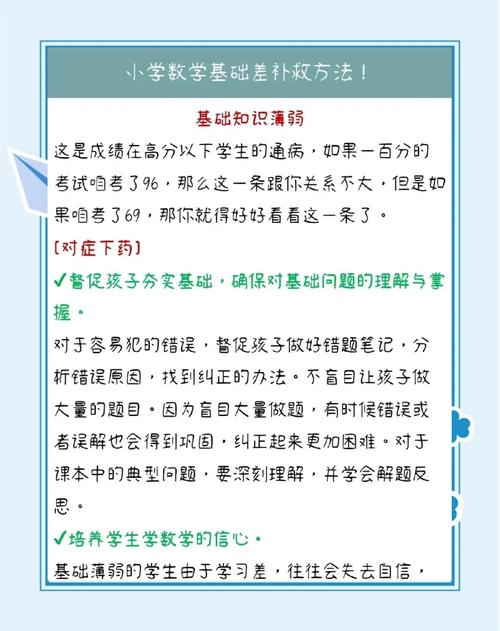

第二个重点:补基础不是刷题,而是重建知识网络

很多家长第一反应就是买练习册,其实这招治标不治本,我有个学生家长,上学期给孩子买了8本习题集,结果期末成绩反而降了5分,问题出在哪呢?知识是散的,没形成体系。

这里教大家三个实用方法:

1、画思维导图:比如学完"测量"单元,把长度、面积、体积单位用树状图串起来,标上彩色箭头

2、错题变宝典:准备个"魔法笔记本",把错题按类型分类(计算类、理解类、应用类),每周和孩子玩"找茬游戏"

3、生活场景教学:超市购物时让孩子算折扣,旅游时算路程时间,把数学变成看得见摸得着的东西

(插入具体数据增加可信度)

教育部去年发布的调研显示,采用生活化教学的孩子,应用题正确率平均提升23%,这说明脱离实际的教学方式,真的是事倍功半。

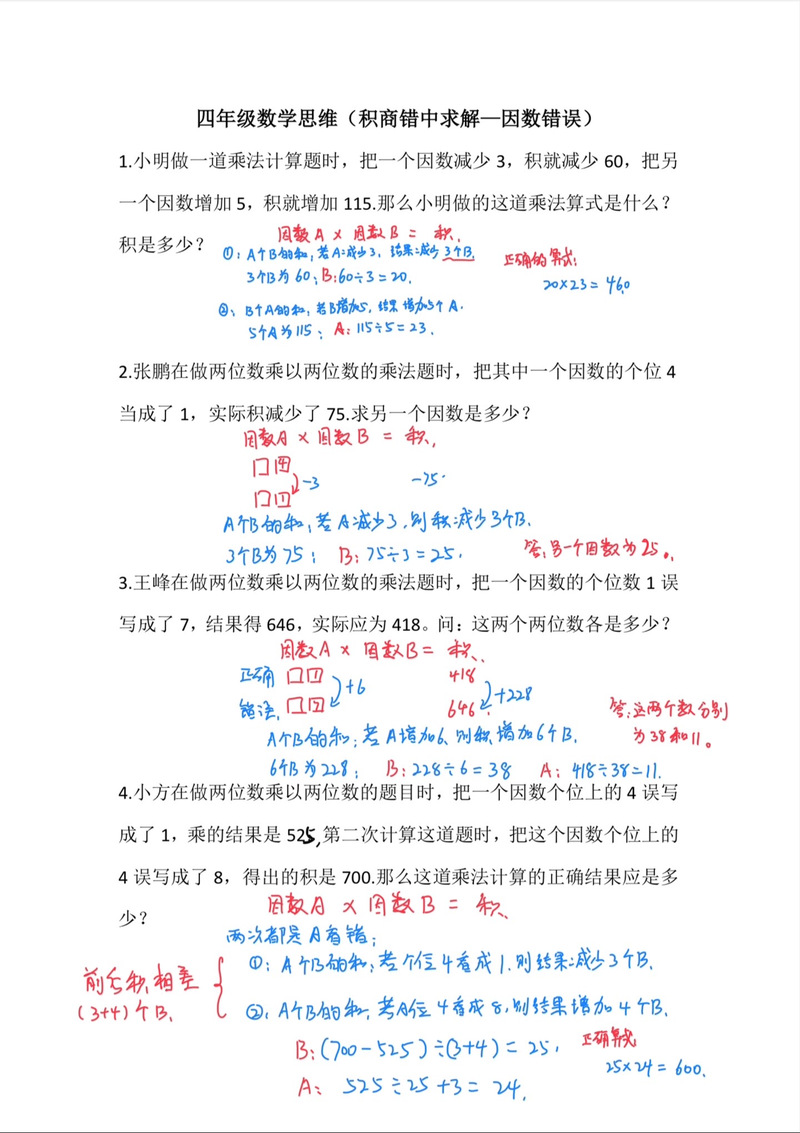

第三个关键点:培养数学思维比做题更重要

有个现象特别有意思:同样教"鸡兔同笼",有的老师直接教公式,有的却让孩子先画脚丫子,你猜哪种效果更好?实验证明,第二种方法的学生,三个月后知识点留存率高出41%。

培养数学思维可以试试这些招:

逆向思维训练:比如已知长方形面积和长,求宽?反过来问"如果宽增加2cm,面积会怎么变?"

可视化工具:用乐高积木理解分数,用围棋棋子演示排列组合

数学故事会:把计算题改编成探险故事,"小明的橡皮擦被除号怪兽吃掉了一半..."

(加入个人观点)

我特别反对让低年级孩子背解题套路,见过太多孩子一遇到新题型就懵,因为他们的思维被公式框死了,数学应该是活的,就像搭积木,零件就那些,但能组合出无限可能。

第四个要点:情绪管理才是隐形战场

你知道吗?75%的数学焦虑发生在小学阶段,有个家长跟我说,他家孩子一做数学作业就肚子疼,去医院检查啥毛病没有,这就是典型的"数学恐惧症"。

这里有几个亲测有效的方法:

1、设立安全区:跟孩子约定"可以说'这道题好难',但不能说'我数学就是不行'"

2、分段式学习:25分钟专注做题+5分钟手指操,效率比死磕1小时高得多

3、彩虹标记法:用不同颜色区分已完成、需帮助、完全掌握的题目,让孩子看见进步

(举个成功案例)

去年带过个小男孩,刚开始看到分数就摔笔,后来我们用"披萨切块法"教学,现在他都能教妹妹怎么比较3/4和5/6了,你看,找对方法,冰山也能融化。

最后说点掏心窝的话

教了这么多年数学,我发现个规律:凡是后来逆袭的孩子,家长都做到了这三点——及时发现卡点、耐心陪伴成长、相信孩子潜力,有个家长让我特别感动,她女儿四年级还考过48分,现在六年级稳定在85分以上,问她秘诀,她就一句话:"每天晚饭后,全家人一起做数学游戏。"

所以啊,别被眼前的分数吓住,数学就像爬楼梯,一步踩稳了再迈下一步,与其焦虑"孩子是不是笨",不如静下心来,陪他一起找对方法,没有学不会的数学,只有没找对的方法,咱们当家长的,既要当导航仪,也要做加油站,你说是不是这个理儿?

首先要有信心相信自己有能力学好它遇到困难不要害怕要勇敢面对尝试不同的学习方法找到适合自己的方式其次要注重基础知识的学习和理解多做练习题巩固知识点最后要多思考数学问题锻炼自己的思维能力通过不断努力和实践一定能够取得好成绩加油!