(开头部分)

哎,说到小学生学数学,很多家长可能头都大了——孩子作业不会做,考试总卡壳,甚至一提到数学就哭丧着脸,这时候大家的第一反应可能就是:得赶紧补习!但问题来了,补什么?怎么补?报班还是自己教?今天咱们就掰开了揉碎了聊聊这事儿,尤其是给那些刚当爹妈或者刚开始接触孩子学习的朋友们支支招。

问题1:数学补习到底补的是啥?

你可能会想:“不就是补课本上的内容吗?”其实不全对!很多家长一上来就让孩子刷题、背公式,结果孩子越学越懵,真正的补习应该是补基础、补思维、补兴趣。

补基础:比如加减法不熟练,硬学乘法就是空中楼阁,先检查孩子是不是连“凑十法”都没搞明白;

补思维:数学不是死记硬背,而是逻辑推理,比如用“分苹果”的生活例子教孩子理解除法;

补兴趣:别急着骂孩子“笨”,试试用数学游戏或动画片(数学荒岛历险记》)让孩子觉得数学好玩。

举个真实例子:邻居家娃原本看到应用题就躲,后来他爸用“奥特曼打怪兽需要计算能量值”的设定,孩子居然主动算起了加减乘除!

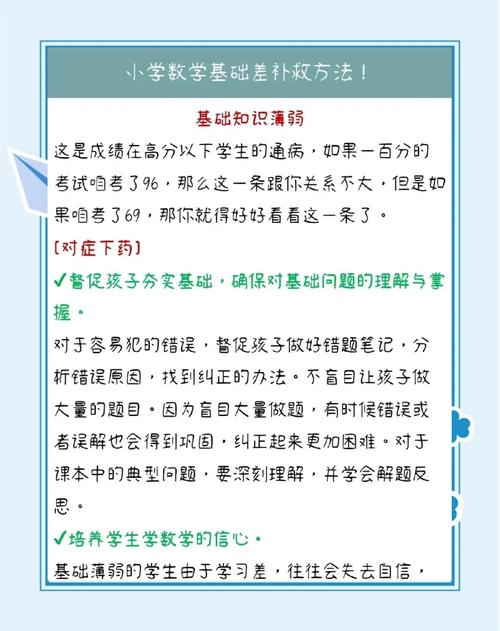

问题2:基础差怎么办?从哪儿下手?

“我家孩子连20以内加减法都算错,还有救吗?”当然有!但得讲究方法。

第一步:先诊断薄弱点,比如孩子是不是分不清“进位”和“退位”,或者总把“6”写成“9”?

第二步:用实物辅助,拿积木、糖果甚至手指头,让孩子先动手操作,再过渡到纸上计算。

第三步:小步快跑,每天只练一个知识点,比如今天专门练“7+8”,明天再练“15-6”,别贪多嚼不烂。

关键点:别嫌慢! 有些家长恨不得一天让孩子学完一学期内容,结果孩子直接“摆烂”,数学就像搭积木,底层的砖没放稳,上面迟早会塌。

问题3:孩子一听数学就烦躁,咋整?

这可能是最头疼的问题了,我见过一个极端案例:孩子一写数学作业就肚子疼,去医院检查啥毛病没有……后来发现是家长天天吼着“这么简单都不会”导致的。

解决方法分三步:

1、降低难度:先从孩子能轻松完成的题目开始,比如1年级的题给3年级孩子做,让他找回自信;

2、关联生活:买菜算钱、量家具尺寸、甚至玩“大富翁”游戏,都能偷偷练数学;

3、给正向反馈:哪怕只对一道题,也要夸张地夸:“哇!你这方法比老师教的还巧妙!”

别不信,心理学研究早就证明:积极情绪能让学习效率提高40%以上(数据来源:《教育心理学杂志》2018年研究)。

问题4:家长自己数学不好,怎么教孩子?

别慌!你不是一个人在战斗。

善用工具:作业帮、小猿搜题这些APP能查答案,但重点是和孩子一起看解析视频,搞懂思路;

当“学生”而不是“老师”:对孩子说:“妈妈这道题也不太明白,你能教教我吗?”孩子为了“教”你,自己就得先弄懂;

找外援:如果真搞不定,找个靠谱的大学生家教比大机构更划算——尤其是刚高考完的学霸,解题技巧更新鲜。

我表姐就是个典型案例:她高中毕业就没碰过数学,硬是靠“装傻提问法”让儿子成了班里的数学小老师。

问题5:补习时间怎么安排?每天多久合适?

“每天刷2小时题总行了吧?”——快打住!小学生注意力集中时间只有15-25分钟(数据来源:教育部《中小学心理健康教育指导纲要》)。

更科学的安排是:

低年级:每天15分钟专项练习+10分钟数学游戏;

高年级:每天30分钟分两段(比如晚饭前练计算,睡前搞一道趣味应用题);

周末加餐:用1小时玩“数学闯关”——比如设计一个家庭寻宝游戏,密码是解开数学题得到的数字。

分散学习比集中突击更有效,就像吃饭一样,少食多餐才消化得好。

问题6:遇到难题卡壳,该逼孩子继续想还是直接讲答案?

这事儿我踩过坑!曾经盯着侄子做奥数题,他急哭了我也差点崩溃……后来老师教了一招:“三分钟原则”。

- 孩子思考超过3分钟还没头绪?给个小提示:“要不要画个图试试?”

- 再给3分钟,如果还不行,直接讲前半部分思路,后半部分留给他自己补充;

- 最后一定要问:“刚才哪一步你没想到?下次遇到类似的会怎么开头?”

这样做既保护了孩子的探索欲,又避免了无效耗时间,就像爬山时给他一根登山杖,而不是直接抬他上山顶。

个人观点时间

干了这么多年教育,我发现一个扎心真相:大部分数学差的孩子,不是输在智商,而是输在心态和方法,家长一着急就容易进入“吼叫+刷题”的死循环,结果孩子彻底丧失信心。

反过来看,那些后来逆袭的孩子,往往是因为某次偶然的成功体验——比如独立解出一道题被全班表扬,或者用数学知识解决了实际问题(比如帮妈妈计算打折优惠),所以啊,与其拼命灌知识,不如多给孩子创造“我能行”的高光时刻。

最后说句实在话:小学数学真没那么难,关键是把“恐惧”变成“好奇”,把“压力”变成“动力”,就像学骑自行车,一开始摇摇晃晃很正常,多摔几次突然就会了——而你只需要扶稳车座,别急着松手,也别一直不放手。

发表评论