哎,你说现在的小学生学数学,是不是总有人觉得"数学好难啊,我根本学不会"?尤其是刚入门的孩子,看到数字符号就发懵,别慌,今天咱们就来唠唠这个事儿,先别急着掏练习册,咱们得先理清楚思路——数学到底该怎么入门呢?

第一关:心态比刷题更重要

你是不是也遇到过这种情况?孩子一看到数学题就皱眉头,嘴里嘟囔着"我最讨厌数学了",这时候要是硬逼着做题,效果绝对打折扣,其实啊,数学就像搭积木,地基没打好,往上垒多高都没用,先让孩子把"数学=可怕"的标签撕掉,换成"数学=游戏"的心态试试?

举个真实例子:邻居家小孩以前看到分数就哭,后来他爸带着他用披萨切块玩分配游戏,现在看见分数题就跟看见零食一样兴奋,所以说啊,先解决情绪问题,再解决知识问题,这才是正确打开方式。

第二关:从生活里找数学

数学课本上的东西看着抽象?那是因为没跟现实接上轨!咱们身边到处都是数学教材:超市价签上的数字、公交站牌的时刻表、甚至切蛋糕分水果...这些可都是活生生的数学课啊。

具体怎么做呢?这里有三个接地气的方法:

1、玩着学:用扑克牌比大小练数感,拿乐高积木摆图形认形状

2、用着学:让孩子管零花钱记账,算算每天能剩多少

3、问着学:出门看见车牌号,随口问"这三个数加起来等于几?"

关键是要让孩子明白,数学不是印在纸上的死知识,而是解决问题的实用工具,就像学骑自行车,光看说明书没用,得真骑上去蹬两圈才明白。

第三关:搞懂概念比刷题管用

现在很多家长陷入误区,觉得"题海战术=提分法宝",但你想啊,要是连加减法的原理都不清楚,做100道题不还是瞎蒙吗?就像盖房子,先得知道砖头怎么砌,直接往上堆水泥肯定塌。

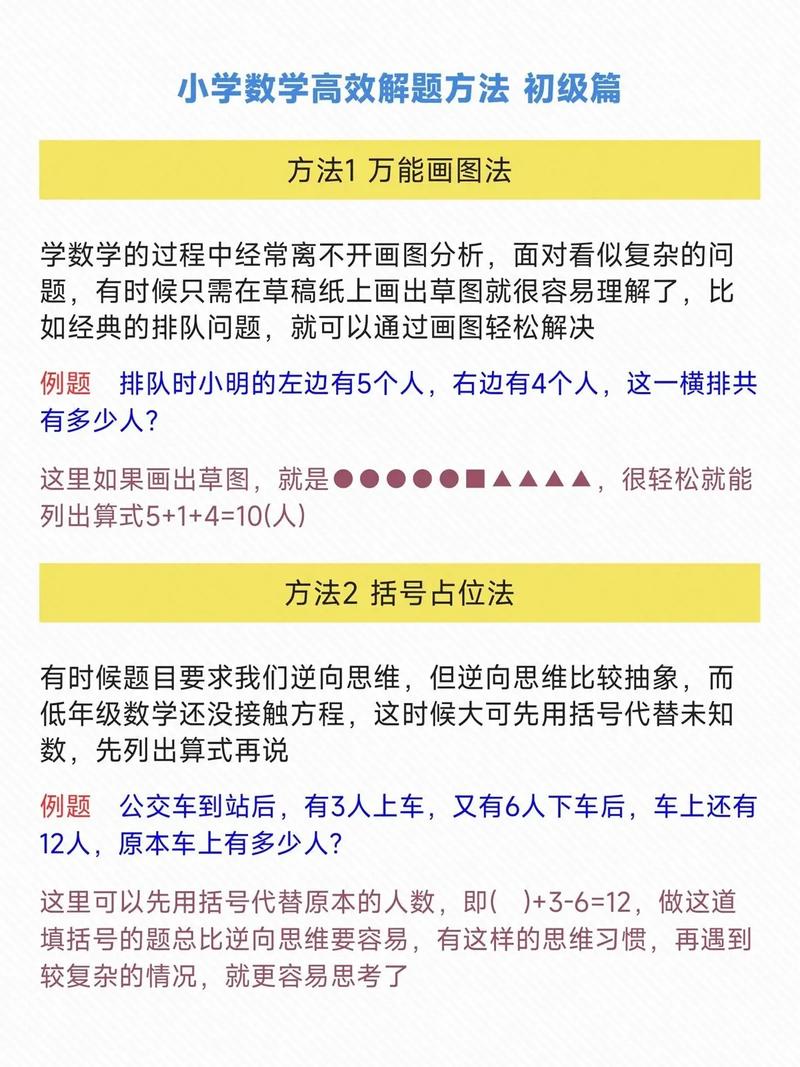

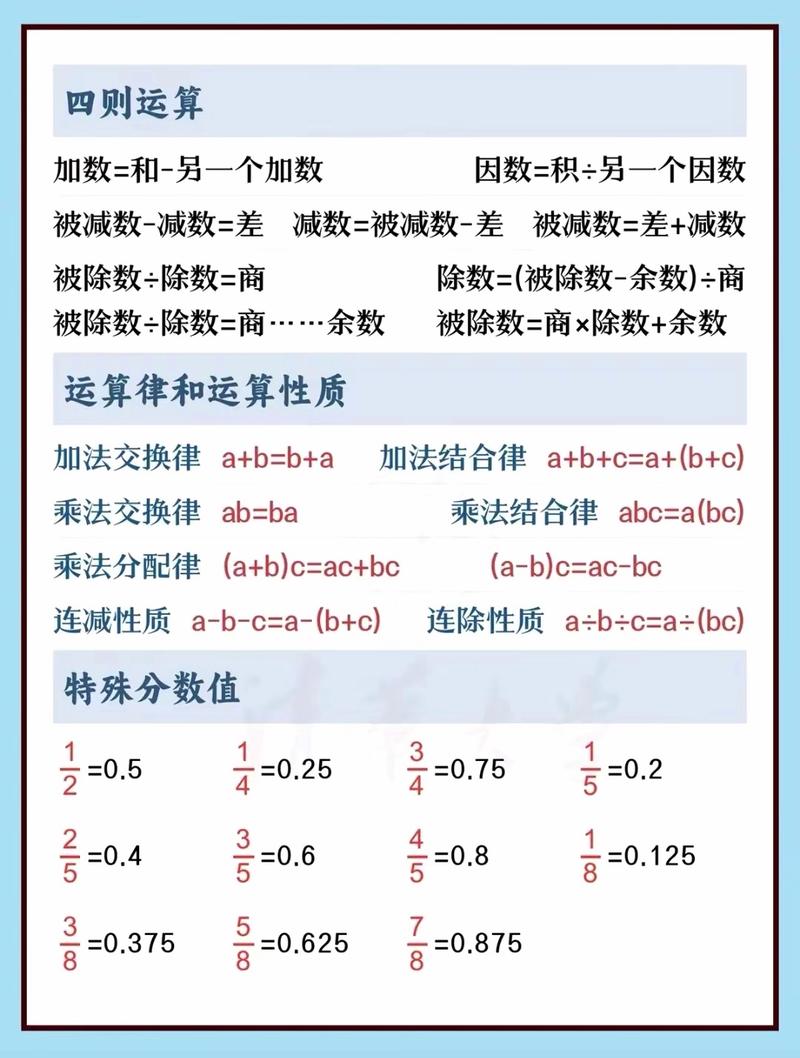

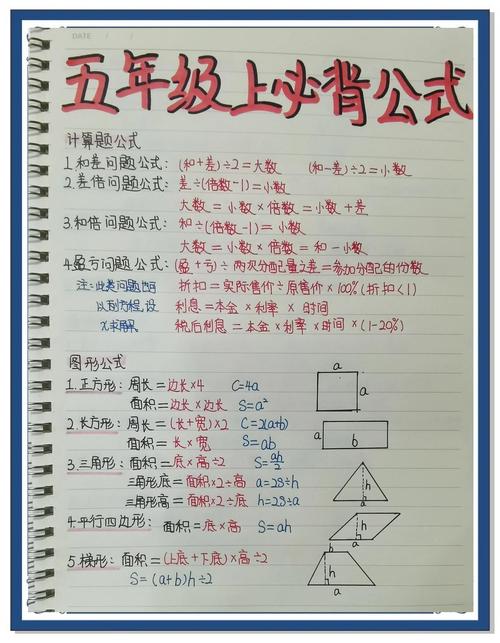

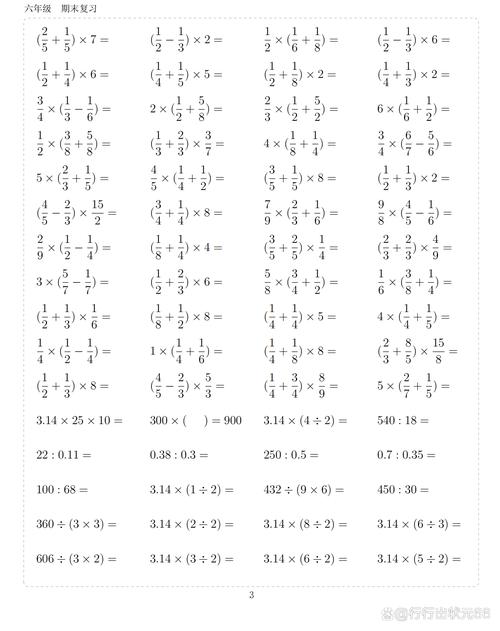

这里有个重要公式要记牢:理解概念+适量练习=真正掌握,比如说教乘法,千万别急着背口诀表,先拿实物摆一摆:3排糖果,每排4颗,让孩子数数总共有多少颗,等TA自己发现"4+4+4=12"和"3×4=12"其实是同一个意思,这时候乘法概念才算真正扎根了。

第四关:建立知识网络

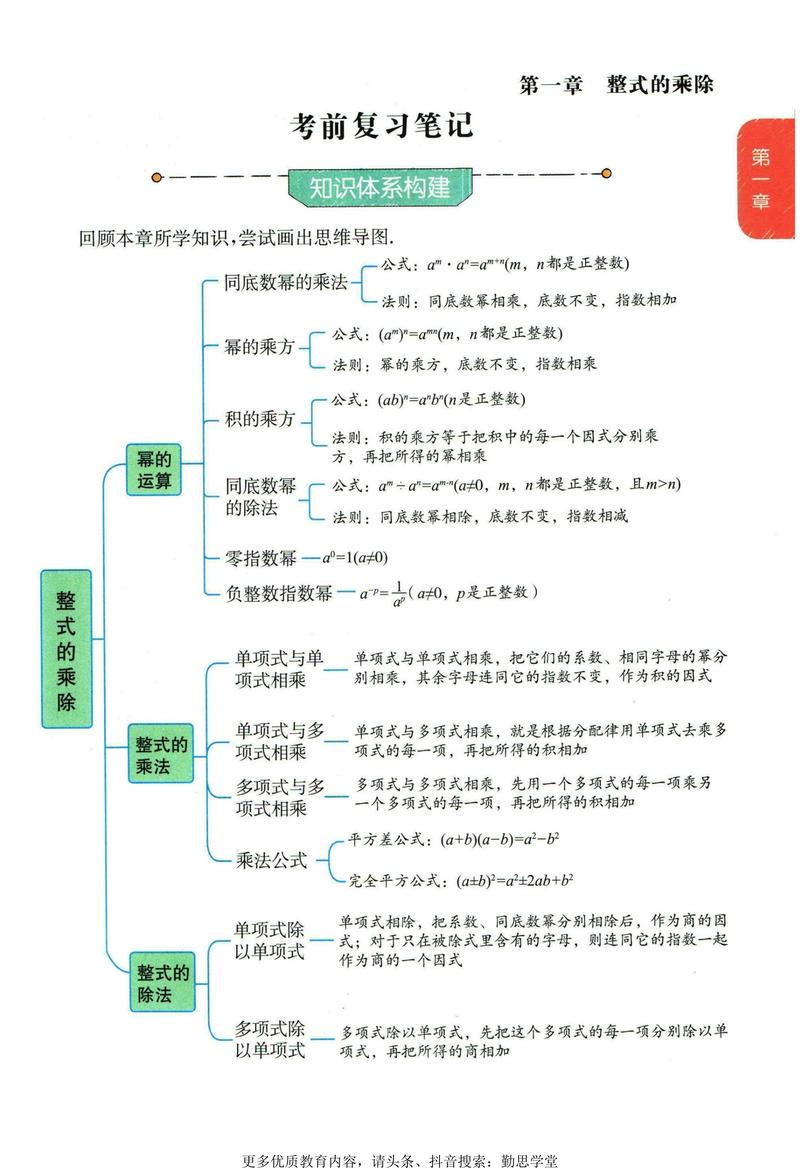

数学知识点就像珍珠,得用线串起来才能变成项链,很多孩子学不好,就是因为知识点七零八落的,比如说学完长度单位,接着学面积单位,这时候要是能把米、分米、厘米和平方米、平方分米串起来讲,理解起来就容易多了。

这里推荐个神器——思维导图,准备张大白纸,中间写"数学王国",然后分出"数字部落""图形城堡""应用小镇"这些分支,每学完一个章节,就往对应的位置贴知识点,看着知识网络慢慢成型,孩子自己都会有成就感。

第五关:犯错是进步的台阶

见过这样的场景没?孩子算错题,家长立马变脸:"这么简单都能错?" 要我说啊,这反应可要不得,错题本不是惩罚记录册,而是专属定制版学习指南,每次出错都是暴露薄弱环节的好机会,应该像发现宝藏一样对待。

有个好办法:准备个"错题故事本",比如今天计算25×4写成了80,就让孩子在错题旁边画个小故事——25个士兵每人有4发子弹,总共有多少发?用画面记忆法,比干巴巴的订正有效十倍。

第六关:把数学当语言学

你可能要问了:"数学跟语文有什么关系?" 其实啊,数学就是描述世界的另一种语言,数字相当于单词,公式就像语法规则,比如说"3+5=8",翻译成日常语言就是"三颗糖加上五颗糖总共八颗糖"。

试着玩这个游戏:把数学题当谜语猜。"我是一个立体图形,有6个面,每个面都是长方形"——猜猜我是谁?(答案:长方体)用这种方式培养孩子的数学思维,比单纯做题有意思多了吧?

最后说点掏心窝子的话:见过太多家长急着要成果,恨不得今天学明天就见效,但数学素养的培养就像种树,得慢慢浇水施肥,有时候孩子卡在某个知识点,可能不是笨,而是需要换个角度理解。每个孩子都有自己的学习节奏,找到适合TA的方法,保持住兴趣和信心,数学这座大山迟早能翻过去。

对了,要是你家娃正在为某个数学概念犯愁,不妨试试"退一步"策略,比如说分数理解困难,就先回到整数分物品的练习;图形面积搞不懂,就重新玩拼图游戏,学习路上最忌讳的就是"硬着头皮往前冲",适时后退往往是为了更好地前进。

发表评论