哎,说到给小学生数学"鸡娃",咱们得先搞清楚一件事——到底是在培养解题机器,还是在帮孩子建立数学思维? 我见过不少家长抱着练习册天天逼孩子刷题,结果孩子看见数字就哆嗦,今天咱们就掰开揉碎了聊,怎么科学带娃闯数学关。

第一层窗户纸:小学数学到底在学什么?

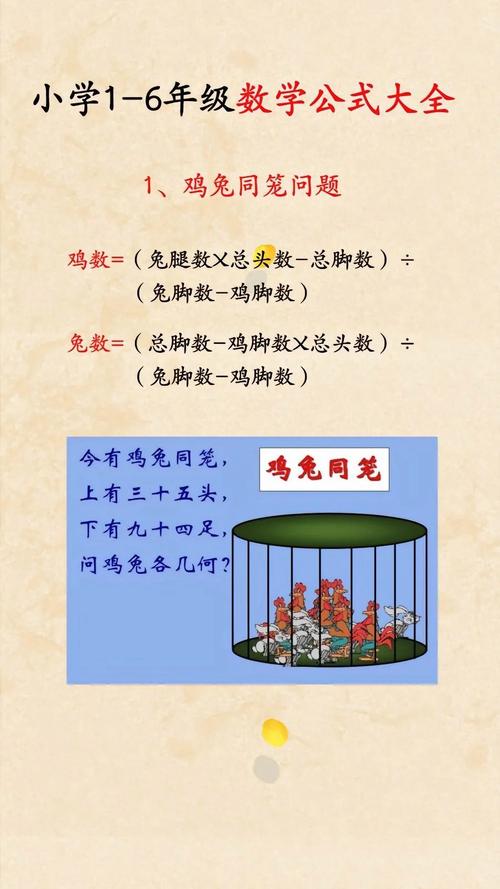

你可能觉得奇怪,不就是加减乘除应用题吗?但教育局发的课标里藏着玄机,三年级开始出现的"鸡兔同笼",五年级的"打电话最优方案",这些都是在训练逻辑推理能力,举个自家娃的例子:我家闺女有次算超市打折,自己琢磨出"满减"和"打折"哪个更划算,这不比做100道计算题实在?

第二招:兴趣比刷题管用一万倍

"妈妈我不想做口算卡了!"这话耳熟吧?与其硬逼,不如试试这招:把数学变成游戏,比如玩大富翁时让孩子当银行家,出门买菜让他算总价,甚至切披萨时讲分数概念,我家楼下文具店老板的儿子,就是靠天天帮爸爸算账,四年级就能心算三位数乘法了。

具体怎么操作?

- 低年级:用乐高积木理解加减法

- 中年级:玩24点游戏练速算

- 高年级:设计家庭旅行预算表

第三板斧:别急着报班,先搞懂这三个阶段

1、数感培养期(1-2年级):重点在建立数字和实物的对应关系,见过家长让孩子背乘法表背到哭,其实拿围棋摆3×4的方阵更直观。

2、逻辑萌芽期(3-4年级):这时候应用题开始变复杂,要教孩子画线段图,quot;追及问题",用两支笔在桌上模拟两辆车的移动,秒懂。

3、思维飞跃期(5-6年级):开始接触方程和几何,这时候错题本比新题更重要,有个家长统计过,把错题吃透的孩子,小升初考试平均提分15%。

第四记重锤:避开三大天坑

1、盲目刷题综合征:有个真实案例,海淀区某重点小学统计发现,每天做50道题以上的学生,期末考试反而比做30道的低5分。关键不是刷题量,而是理解深度。

2、超前学习狂热症:让三年级孩子学初中方程?这就像让婴儿啃牛排——消化不了,教育专家跟踪调查显示,超前学习的孩子到初二后劲不足的概率高达67%。

3、分数焦虑症:我见过最离谱的家长,因为孩子考了98分,硬是逼着把错题抄了20遍,结果呢?孩子现在看见数学卷子就手抖。

第五个锦囊:日常训练的正确打开方式

每天早上送娃上学路上,试试这些:

- "离学校还有800米,咱们已经走了3/5,还剩多少米?"

- "今天早餐花了23块,给老板50该找多少?"

- "你看前面那排树,第6棵和第12棵之间隔了几棵?"

别小看这些碎片化练习,清华附小老师做过实验,每天进行10分钟生活数学对话的孩子,半年后应用题正确率提升28%。

最后说点掏心窝的话

见过太多家长把"鸡娃"变成"虐娃",其实数学就像种花,得顺着生长规律来,我邻居家孩子,小时候数学总垫底,家长换了策略——每天只练15分钟,但必须搞懂原理,现在初二,居然拿了奥赛省奖,所以啊,耐心比焦虑管用,方法比蛮力重要,咱们培养的不是做题家,而是能用数学思维看世界的人。

发表评论