嗯,今天咱们聊聊一个特别实在的话题——怎么教初中生数学,哎,你先别急着关页面!我知道你可能在想:“数学?难啊!学生一听公式就头疼,老师教起来也费劲……” 对吧?但别慌,这事儿其实有门道,咱不整那些虚的,直接上干货,手把手教你拆解难题,先问个关键问题:为啥有的孩子一学数学就犯困,有的却能越学越上头?

一、兴趣不是玄学,而是“钩子”

举个真实例子:我家楼下超市老板的儿子,数学考试总不及格,有次我问他:“你知道你家每天卖饮料赚多少钱吗?”他摇头,我俩算了成本价、售价、利润率,结果第二天这孩子主动问:“叔叔,打折促销的话利润会变多少?”你看,把数学和真实生活挂钩,瞬间就“活”了。

具体操作可以这么玩:

买菜算账:让孩子计算折扣后价格,或者预测全家一个月伙食费

游戏化教学:用数独、24点扑克牌代替枯燥练习册

反向操作:故意算错账,让孩子当“小侦探”纠错

关键点就一个——让孩子感觉自己在“用”数学,而不是“学”数学,就像打游戏通关,得先让他们看到奖励关卡在哪。

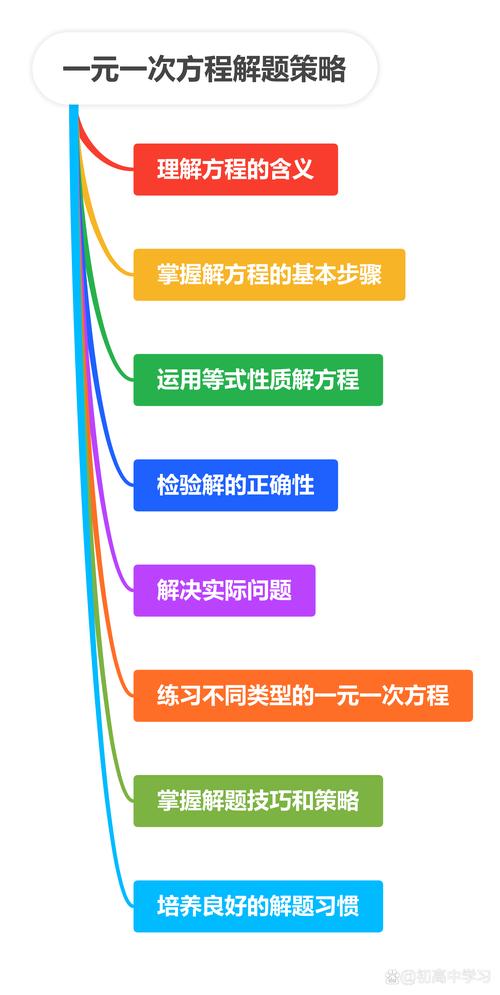

二、基础不牢?试试“搭积木教学法”

有家长跟我吐槽:“孩子连分数加减都搞不懂,更别说代数了!”这时候千万别急着往前赶,去年我带过个学生,初二了还不会解一元一次方程,后来发现,他其实是没理解“=”两边平衡的概念,我们用了三天时间,就玩天平模型:左边放3个砝码+未知数,右边放5个砝码,让他自己调整砝码找平衡,结果期末考他居然考了78分!

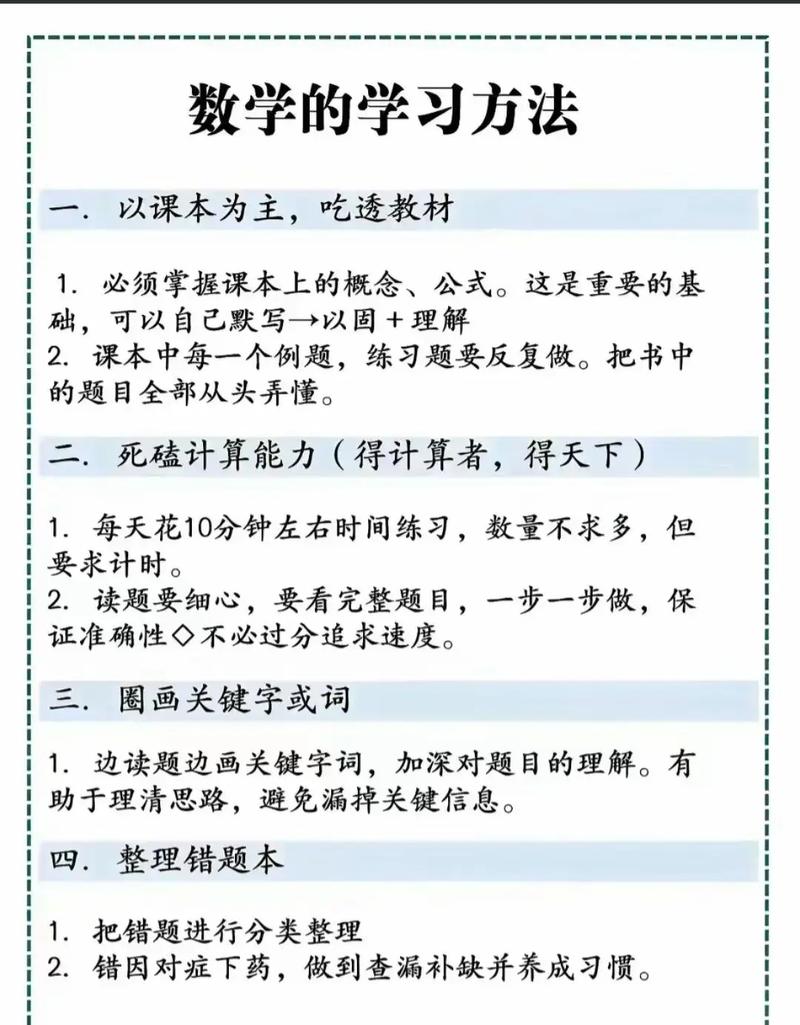

重要的事说三遍:基础!基础!还是基础! 建议这么查漏补缺:

1、用实物演示抽象概念(比如用乐高讲几何体积)

2、把复杂问题拆成“已知→桥梁→目标”三步走

3、每周留20分钟专门回顾旧知识

别嫌麻烦,这就跟建房子似的,地下室没打好,楼上装修再漂亮也得塌。

三、讲题讲不透?可能是姿势不对

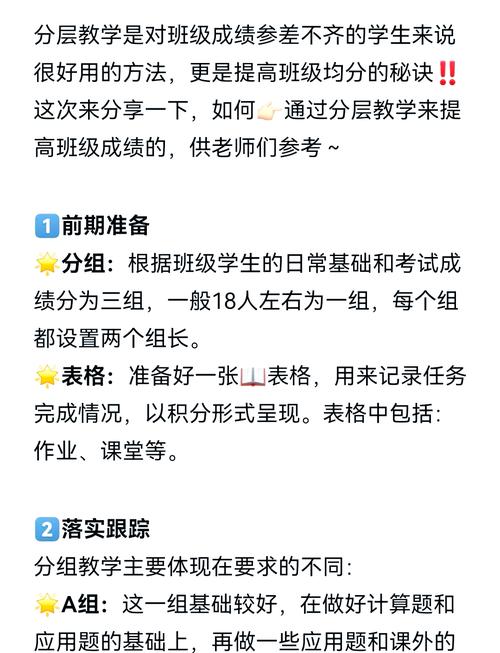

遇到过这种情况没?讲了三遍例题,学生点头如捣蒜,作业一交全是红叉,这时候真不能怪孩子笨,得想想是不是教学方法卡在“单向输出”模式了。

举个反例:以前我特爱用“老师讲-学生听”的老套路,直到有次让学生当小老师,那个平时总走神的男生,为了讲清楚追击问题,自己画了奥特曼打怪兽的示意图,现在他成了数学课代表!所以说:

把“你听懂了吗”换成“你能教我怎么做吗”

允许用表情包、段子甚至rap解释公式(见过学生用“淡黄的长裙”背勾股定理)

关键步骤用颜色笔分层标注(比如解方程时用红笔圈移项步骤)

教学不是灌水,而是点火,得找到孩子脑子里的那个打火石。

四、错题本不是罚抄工具

见过最离谱的错题本:学生把错题抄了20遍,结果下次同类型题继续错,问题出在哪?把纠错当成惩罚,而不是学习机会。

去年我实验了个新方法:让学生用手机拍错题,

1、诊断错误类型(计算粗心?概念混淆?)

2、给错误起外号(符号刺客”、“移项叛徒”)

3、改编题目考同桌

结果期中考平均分提高了12分!现在你明白了吧?处理错题的关键不是消灭错误,而是把错误变成教学资源,就像打疫苗,把弱化版病毒变成免疫力。

五、关于作业量的真相

教育局规定初中生每天数学作业不超过30分钟,但现实是...(你懂的),有个数据可能颠覆认知:超过60分钟的作业量,正确率反而下降23%(来源:北师大2022年基础教育报告),不是说量多就有效,重点在质量。

我自己摸索的作业布置秘诀:

必做题不超过5道,但每道题要变式延伸

设置“自助餐题”——做对基础题才能解锁挑战题

允许用两种不同方法解题,多一种加1分

特别是周末作业,可以搞点好玩的:算自家宠物跑动的轨迹方程,或者用统计图分析爱豆的微博数据,作业突然就香了不是?

六、家长最容易踩的三大坑

1、“我当年数学也不好” → 心理暗示很可怕

2、只看分数不问过程 → 有学生蒙对答案反而更危险

3、盲目报班加餐 → 消化不良可能厌学

建议家长做这三件事:

- 每周和孩子玩一次数学桌游

- 把“错了多少题”改成“发现了什么新问题”

- 定期整理书桌,保持学习环境整洁(乱糟糟的环境会让解题效率降低40%,别问我怎么知道的)

七、最后说点掏心窝的话

教数学这些年,我最大的感悟是:比解题方法更重要的是解题心态,遇到过太多“一听就会,一考就废”的孩子,其实都是被焦虑打败的,有次月考,我在黑板上写了句话:“做对是进步,做错是发现新大陆”,结果那场考试年级倒数班平均分暴涨15分——心态放松了,脑子自然转得快。

所以啊,别老盯着分数上蹿下跳,今天能用数学算出奶茶店哪种优惠券划算,明天能用几何知识帮妈妈规划阳台种菜区,这才是真本事,毕竟生活这张考卷,可比数学题复杂多了,你说是不?

发表评论