哎,数学这门课啊,真是让不少初中生又爱又恨,你说它难吧,有些同学次次考试接近满分;你说它简单吧,总有人被二次函数折磨得抓耳挠腮,今天咱们就来唠唠,到底怎么才能从"数学困难户"变成"解题小能手"?别急着翻辅导书,先听我掰扯几个关键点。

第一个灵魂拷问:基础不牢真的会地动山摇吗?

说真的,我见过太多学生抱着《压轴题100道》啃得昏天黑地,结果连分式方程都解不利索,这就像非要穿着拖鞋跑马拉松——看着挺努力,实际跑两步鞋就飞了,初中数学的知识点都是环环相扣的:

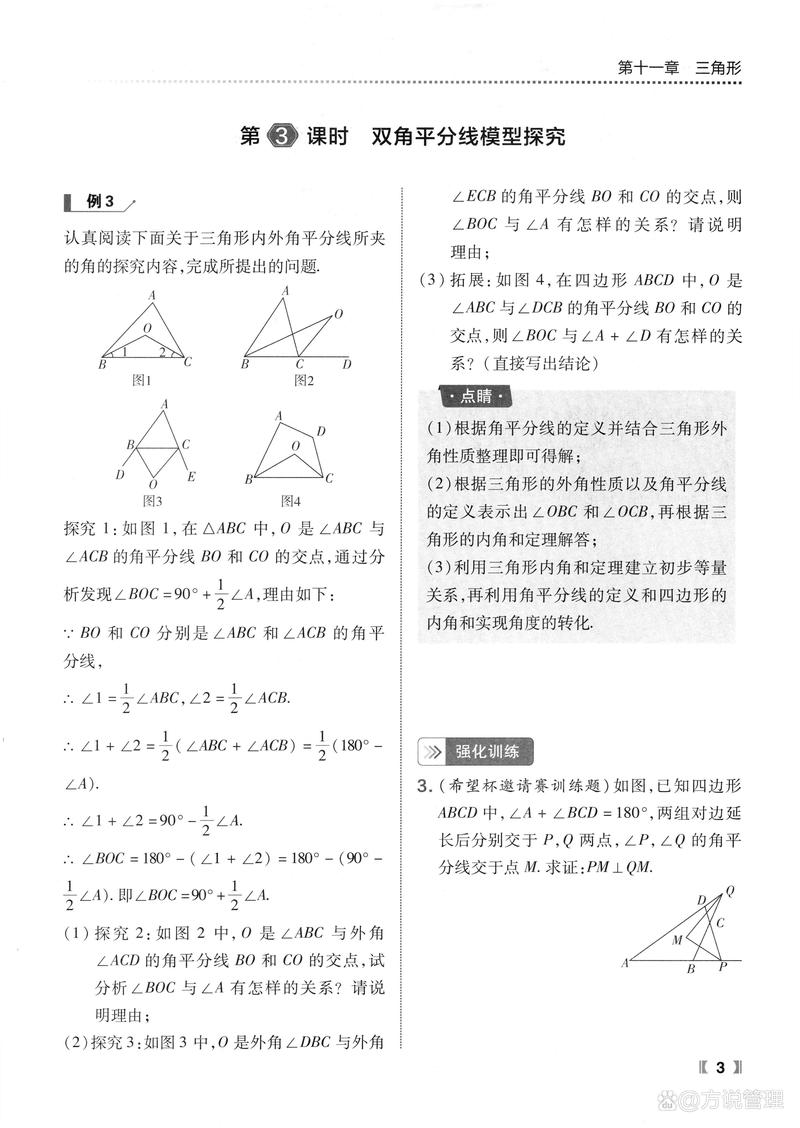

1、初一的计算能力就是地基,有理数运算、代数式变形这些必须形成肌肉记忆

2、初二的几何证明需要逻辑框架,就像搭积木,少一块整个结构都会垮

3、初三的函数图像其实是前两年知识的综合运用,这时候再补基础就晚了

举个活生生的例子:去年带的王同学,初二下学期突然开窍,后来发现是他把初一整年的错题重新整理了3遍,现在人家做几何题,辅助线画得比老师还6。

第二个关键问题:题海战术到底有没有用?

先说结论:有用,但要看怎么游!见过太多学生把《五三》刷成了"五三遍",成绩还是老样子,这里头讲究可多了:

- ✔️ 优先搞定教材例题(这些可都是出题人的亲儿子)

- ✔️ 每周集中突破1类题型(比如这周专攻动点问题)

- ✔️ 建立自己的"错题银行"(存取利息比存钱重要)

- ❌ 盲目刷套卷(容易陷入低水平重复)

- ❌ 只做简单题(这和吃泡面充饥没区别)

- ❌ 不总结套路(就像玩密室不记线索)

我班上有个李同学特别有意思,他专门给每种题型起外号:比如将军饮马叫"遛马题",最值问题叫"天花板题",结果你猜怎么着?他做题速度比原来快了两倍不止!

第三个误区揭秘:上课听懂了=会做题?

这大概是数学学习最大的骗局!老师讲例题时你频频点头,回家做题却像在看天书,问题出在哪呢?其实中间隔着三道坎:

1、听懂→记住(课后不复习,24小时忘掉70%)

2、会用(需要刻意练习不同变式)

3、会用→熟练(得经历卡壳→思考→突破的过程)

建议试试"三刷法":

① 当天做完课堂同类型题

② 三天后重做易错步骤

③ 周末用新题检验掌握程度

这个方法帮张同学从80分冲到了105分(满分120),关键是现在他敢主动挑战压轴题了。

第四个隐藏关卡:数学思维到底怎么培养?

很多人觉得这是玄学,其实有迹可循,最近改卷发现,能考115+的学生都有这几个特点:

- 看见数字会条件反射找关联(比如看到30°角就想到旋转构造)

- 习惯性给题目"做CT"(拆解成已知模块)

- 敢于用多种方法试错(代数解不开就换几何视角)

- 对公式定理保持"杠精精神"(总问为什么可以这么用)

培养这些能力可以试试"说题法":把解题过程像老师讲课一样说出来,刚开始可能结结巴巴,但坚持一个月,思路清晰得能去当小老师。

最后说点掏心窝子的话

数学拔尖真不是拼智商,我们班数学课代表当初连负负得正都要掰手指头,关键是要找到适合自己的节奏,别被"别人家孩子"带偏了,有的同学适合早起背公式,有的夜猫子就喜欢睡前琢磨难题,这都没毛病。

最近在整理学生的进步案例时发现,坚持用错题本的同学,三个月内平均提了18分,而那些整天换辅导书的,成绩反而波动得像过山车,所以啊,与其焦虑报什么培优班,不如先把学校发的练习册吃透。

记住啦,数学就像打游戏,每个小boss都是为最终关卡做准备的,今天卡在三角函数没关系,明天带着新装备再来战,谁还不是从被小怪虐开始的呢?保持这股劲头,迟早你也能成为同学口中的"数学大神"!

发表评论