(开头部分先抛出问题)

哎,你说初中数学课,老师一上来就开始讲公式、定理,底下一堆学生眼神放空,这场景是不是特常见?为什么有的老师一开口就能让学生瞬间进入状态,而有的老师讲了半天学生还在神游? 答案可能就在“导入”这两个字上,今天咱们就来唠唠,初中数学到底怎么“导入”才能让学生一秒上头?

问题一:导入到底是个啥?为啥它这么重要?

(自问自答模式开启)

你可能觉得,导入不就是上课前说两句废话吗?错!导入是课堂的“钩子”,决定学生愿不愿意跟着你往下走,举个栗子:如果老师一开口就是“今天我们学二次函数”,学生心里大概率会想:“哦,又是新公式,记不住记不住……”但如果老师说:“你们知道吗,篮球运动员投篮的抛物线轨迹,和二次函数有关系哦!”这时候,学生的耳朵是不是就竖起来了?

关键点:

激发兴趣 > 直接灌输:先让学生觉得“这东西和我有关”。

降低门槛:用生活化的例子代替抽象概念,比如用“分披萨”讲分数,用“超市打折”讲百分比。

制造悬念:抛出问题不急着解答,为什么井盖是圆的不是方的?”(后面再引出圆的对称性)。

问题二:导入方法那么多,哪种最适合数学课?

(个人观点来袭)

其实啊,没有万能公式,但有几个“百搭套路”可以试试。

1. 生活情境法

(案例时间)

有个老师讲“相似三角形”时,直接问学生:“如果我想量操场那棵大树的高度,但手头只有一根尺子,咋办?”学生开始瞎猜,有人喊“爬上去量”,老师接茬:“万一摔了呢?其实用相似三角形,站远点就能算出来!”接着掏出一张图,用影子长度和身高比例现场推导,结果那节课,全班连最皮的学生都在埋头算数。

2. 游戏互动法

(数据支持)

研究显示,课堂前5分钟加入小游戏,学生参与度能提高40%,比如学概率前,老师可以让学生玩“石头剪刀布”,统计胜负次数,再引出“概率”概念,游戏规则要简单,别让学生纠结规则而忘了知识点。

3. 问题悬念法

(口语化表达)

比如讲“负数”时,老师可以问:“温度计显示-5℃,是什么意思?难道温度还能‘欠债’?”这时候学生大概率会笑,但也会好奇:“对啊,负数是啥玩意儿?”这时候再解释“相反意义的量”,学生接受度直接拉满。

问题三:导入时间该多长?短了没效果,长了拖进度?

(自问自答+个人见解)

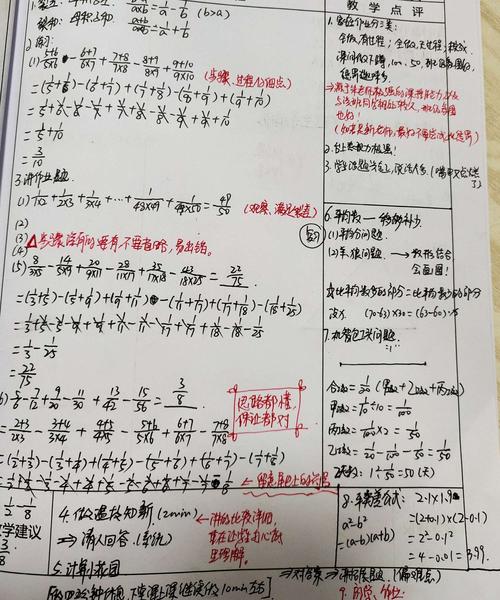

这个问题,很多新手老师都纠结,我的经验是:3-5分钟最合适,超过就变“灌水”了,比如有一次听课,老师用“猜谜语”导入,结果谜底太复杂,花了8分钟还没进入正题,学生反而开始烦躁。

怎么控制时间?

提前演练:自己在家掐表试讲,删掉啰嗦的部分。

设定“止损点”:如果学生反应冷淡,赶紧切换方案,别硬撑。

活用多媒体:比如用30秒短视频展示“对称图形在建筑中的应用”,比老师干讲快多了。

问题四:导入失败了怎么办?学生完全不买账……

(加入思考痕迹)

害,谁还没翻过车呢?我有次讲“统计图”,开头放了一堆柱状图、折线图,结果学生一脸懵,后来反思,问题出在没关联实际需求,第二次调整,我直接说:“下周运动会,咱们班要买饮料,买多少可乐、多少雪碧?怎么说服班主任给预算?”然后让学生分组调查,用数据说话,这下连平时不说话的学生都举手了。

翻车急救包:

快速切换话题:“看来大家对这个问题有点懵,那我们换个角度想……”

自嘲化解尴尬:“哎呀,刚才这招是从某老师那儿学的,果然不适合我……”

直接问学生:“你们觉得怎么开头更好?”有时候学生的主意反而更接地气。

个人观点时间

(避免总结,直接输出观点)

最后说点真心话:好的导入不是炫技,而是“共情”,你得先站在学生的角度,想想他们关心什么、害怕什么,比如学生怕数学“没用”,你就得用生活案例;学生觉得抽象,你就得画图、做实验,还有啊,别追求每节课都导入得惊天动地,偶尔用个小故事、小笑话,反而更真实。

对了,记得留点“空白”,有时候你抛出一个问题,安静等5秒,反而会有学生忍不住开口——沉默是金,但也是激发思考的钥匙。

发表评论