你可能会想,数学课本自学听起来像学霸才会干的事,普通人根本搞不定?别急着下结论!让我告诉你个秘密:只要方法对,小学数学课本自学完全可行,而且效果可能比上课还好,为啥这么说?因为自学能让你按照自己的节奏走,遇到不懂的地方随时停下来琢磨,这才是真正的“因材施教”啊!

第一个灵魂拷问:课本都没老师讲,能看懂吗?

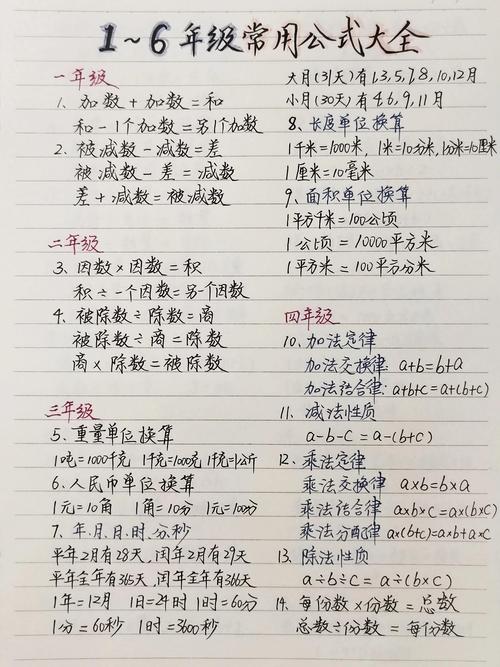

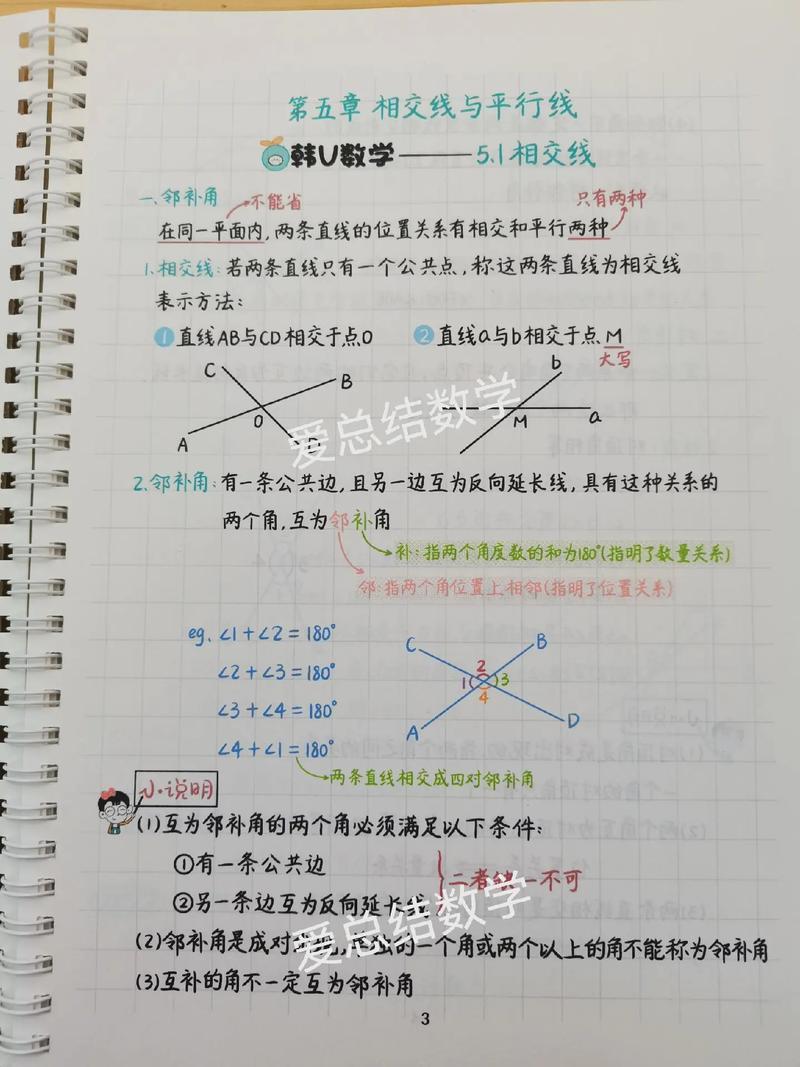

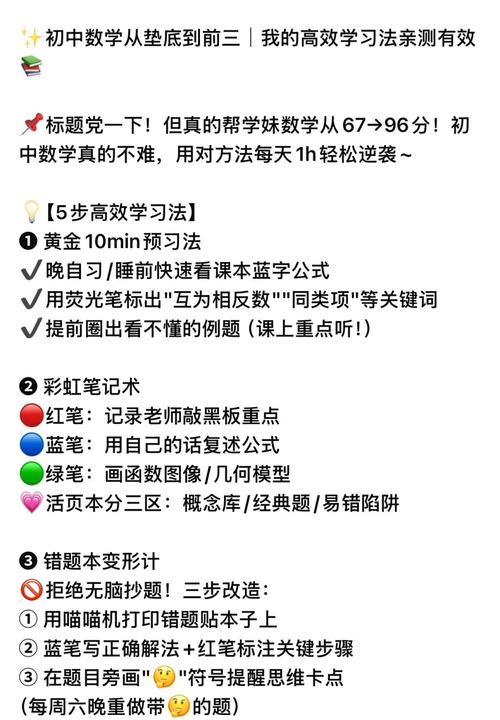

好问题!很多人以为课本就是一堆公式和题目,其实现在的教材设计得很人性化,比如人教版三年级数学讲分数时,会先让你切苹果、分蛋糕,用生活场景帮你建立概念,关键是要学会“三步读书法”:

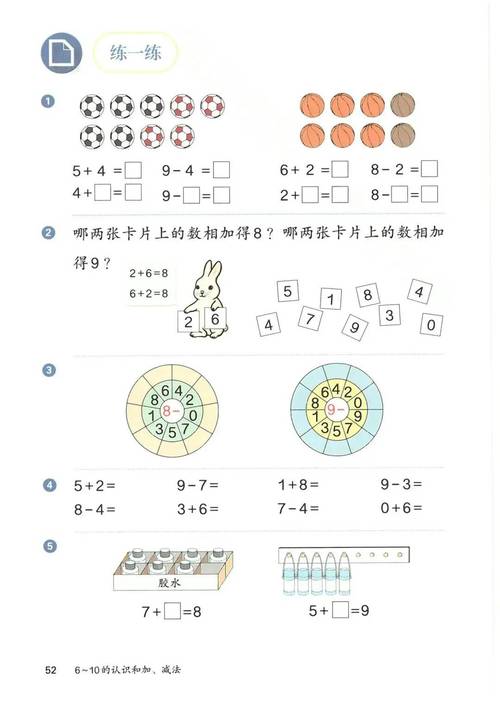

1、先看彩色插图和对话气泡——这些可不是装饰,比如课本里用披萨图教分数,一眼就能明白1/4比1/8大

2、再读蓝色方框里的重点结论——直接抓住核心知识点

3、最后做例题旁边的“小提示”——就像游戏里的新手教程,比如计算周长时会提醒你“别忘了四条边都要加”

举个真实案例:我邻居家小孩自己研究课本时发现,面积单元里画了好多田字格,他突然意识到“原来1平方米就是100个1平方分米拼起来的”,这比死记硬背换算公式强多了。

第二个关键问题:遇到难题卡住了怎么办?

先别急着翻答案!试试这招“问题拆解法”——把大问题切成小碎块,比如碰到这道题:“游泳池长25米,小明游了3个来回,他游了多少米?”很多孩子会直接25×3=75,这时候要:

1、用红笔圈出“来回”这个词

2、在草稿纸上画条泳道,标出“去是25米,回又是25米”

3、把文字描述转成可视化图形,立马就明白应该是25×2×3=150米

实在搞不定时还有个妙招:把题目读给毛绒玩具听!别笑,这招能强迫你把思路理清楚,我教过的学生里,有个小姑娘每次给泰迪熊讲题,自己反而先想通了。

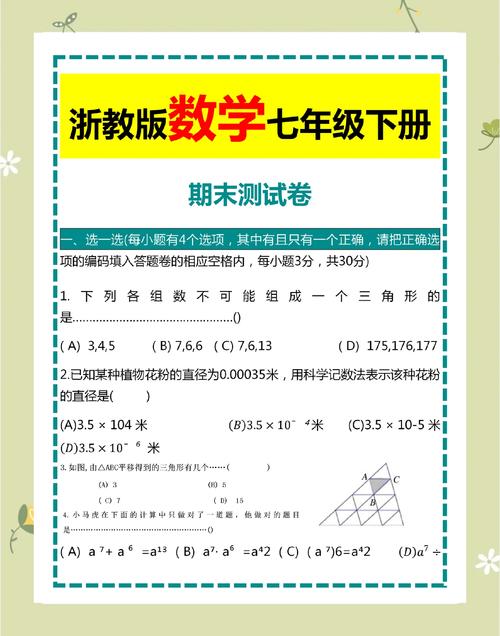

第三个痛点:练习题做不完,越做越烦躁?

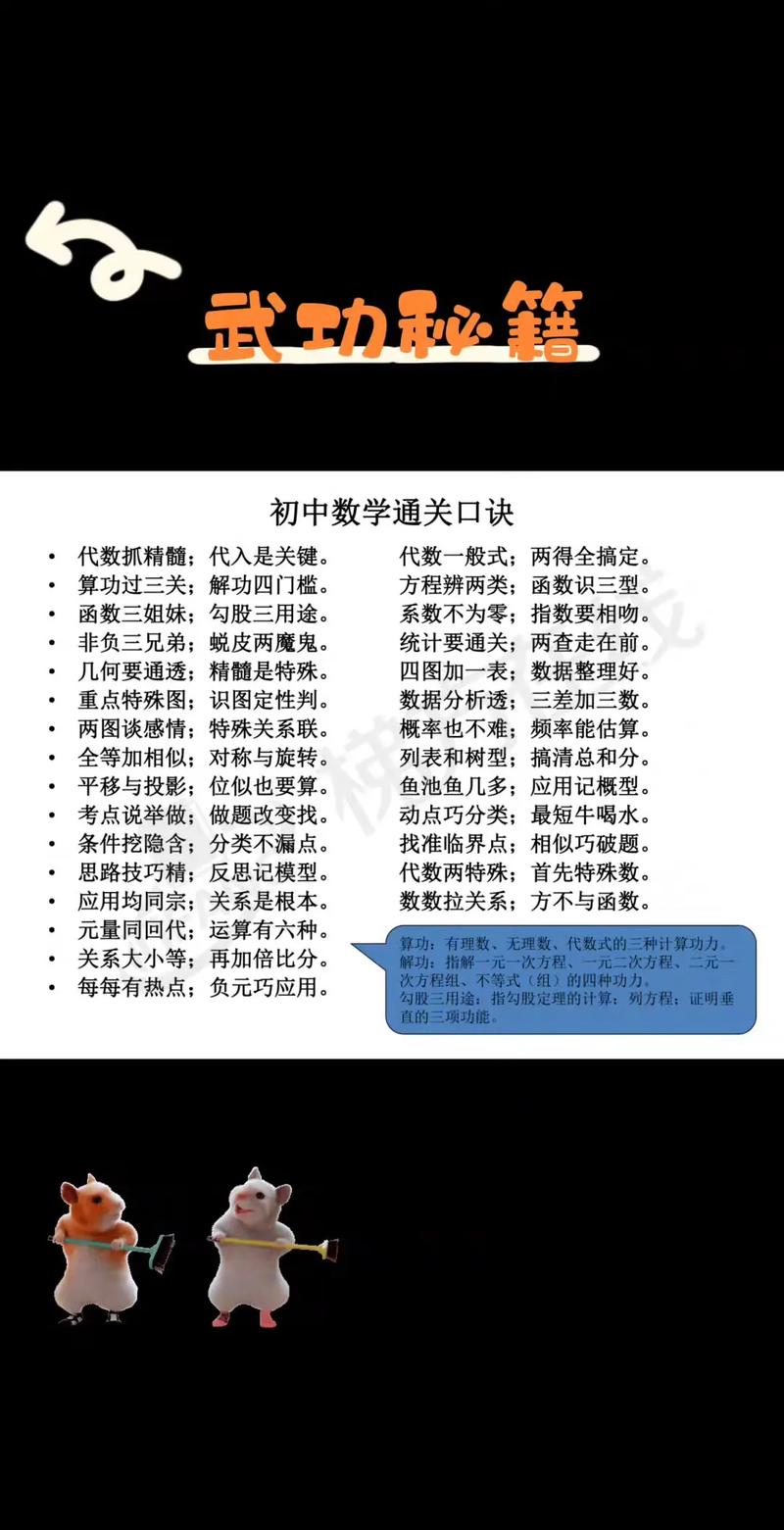

这里要打破一个误区:不是做得越多越好,关键要会挑题做,教你个“三色标记法”:

绿色题:看一眼就会的,比如8×7=?这种直接跳过

黄色题:需要动笔算的,像三位数加减法

红色题:带星号的拓展题,用不同方法解鸡兔同笼”

重点攻克黄色和红色题,每天保证5道高质量练习比刷50道题更有用,就像吃饭要营养均衡,做题也要“荤素搭配”——计算题是米饭,应用题是蔬菜,思维拓展题就是红烧肉!

第四个疑惑:自学要不要记笔记?

当然要!但得用对方法,推荐“活页本分区法”:

1、左栏记“原来如此”:记录课本里让你恍然大悟的点,比如发现“乘法分配律就像发糖果,先每人发2颗再发3颗,和一次性发5颗结果一样”

2、右栏写“灵魂拷问”:把卡住的地方用问句形式写下来,为什么除数不能是零?如果硬要除会怎样?”

3、底部留“灵感便签”:随时贴上新思路,比如突然想到“分数加减法就像拼乐高,要找相同大小的积木(分母)”

有个学生把笔记做成闯关地图,每学完一章就画个宝剑标志,现在他的笔记本简直像游戏攻略手册。

第五个误区:学数学非要安静坐着?

大错特错!数学可以玩着学,试试这些“反常规学习法”:

超市比价学小数:拿着购物小票比较酸奶单价,3.5元/100g和4.2元/150g哪个划算?

公交站台学时间:计算从家到学校要坐几站,每站2分钟,7:30出发会不会迟到?

玩具收纳学体积:用乐高块测量抽屉容量,还能顺带复习长×宽×高

上次看见个爸爸带儿子在小区里学几何,用粉笔在地上画各种图形,路过的人都以为他们在跳房子,其实人家在研究“三角形稳定性”。

最后掏心窝子的话

自学最怕的就是“三天打鱼两天晒网”,但坚持下来的都赚翻了,记住这两个黄金定律:

1、每天15分钟>周末3小时——大脑像肌肉,需要持续锻炼

2、错题是金矿——把错题本当成寻宝图,每个红叉都是藏宝点

有家长跟我说,孩子自学后最大的变化不是成绩,而是敢拿着课本和老师讨论问题了,这才是最宝贵的收获——把“要我学”变成“我要学”,就像学骑自行车,开始可能摇摇晃晃,但一旦找到平衡,后面全是下坡路!

发表评论