(开头先抛出问题)寒假来了,数学怎么办?是不是很多家长已经掏出手机开始搜"寒假数学练习册推荐"了?先别急着下单啊朋友们!今天咱们就掰开揉碎了聊聊,怎么给小学生制定一份不痛苦、有效果、还能增进亲子关系的数学寒假计划。(停顿一下)你可能会问:现在不都是"双减"吗?为啥还要搞数学?问得好!咱们要的不是题海战术,而是把数学变成生活的一部分。

(突然提高声调)哎哎哎,先别急着列计划表!咱得先搞明白两件事:孩子现在数学卡在哪儿?是计算总出错?应用题读不懂?还是压根儿讨厌数学?(这里可以举个真实案例)上周邻居家五年级娃做题,把"妈妈买了3斤苹果每斤5元"算成3×5=14元,你猜为啥?孩子说"3×5口诀背得滚瓜烂熟,但没想过实际生活中苹果价格"——看见没?这就是典型的数学与生活脱节。

第一招:启动"数学雷达"模式

别一上来就做题!试试这些骚操作:

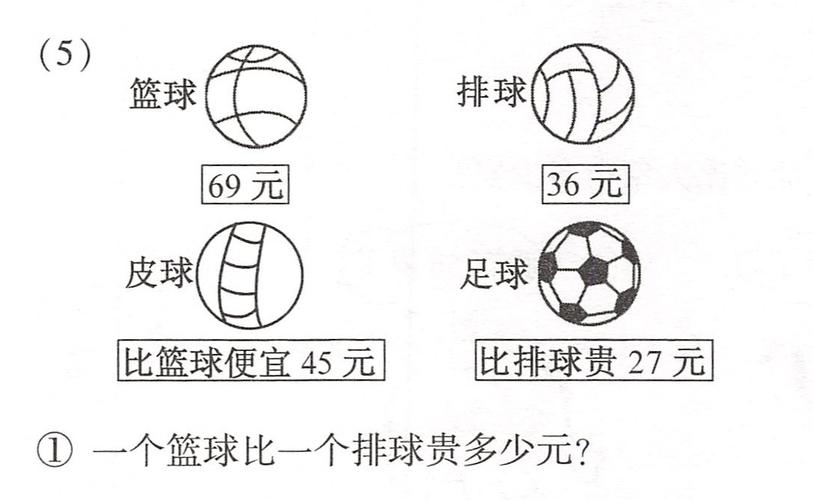

1、超市比价游戏:让孩子比较同款商品大包装和小包装哪个划算,算单价培养小数概念

2、家庭旅行策划:预算2000块,让孩子规划景点门票+交通+餐饮,自动get四则运算

3、厨房实验课:做蛋糕时问"食谱写3个鸡蛋,咱们要做1.5倍分量要几个?"(突然压低声音)悄悄告诉你,很多孩子就是在厨房搞懂了分数

(突然转折)等等!不是说完全不做题哈,关键是要做什么题?(这里需要自问自答)市面上练习册五花八门怎么选?记住三不要原则:

- 不要整本都是计算题的(会练成机器人)

- 不要答案只有"略"的(家长根本没法讲)

- 不要超过孩子当前年级两个级别的(会打击信心)

推荐搭配:70%校内巩固+30%思维拓展,比如三年级可以做做"数独游戏""24点",比直接上奥数题温和多了。

第二招:建立"错题银行"制度

(这里可以加入个人经历)去年教我侄子数学,发现他总在"时间计算"栽跟头,后来我们玩了个游戏:每次错题就当往"银行"存钱,存够10道就能兑换冰淇淋,结果你猜怎么着?小家伙主动要求"再存两道"!具体操作:

1、准备活页本,按错误类型分类(比如单位换算、进退位错误)

2、用三种颜色笔:黑笔抄题,蓝笔写错误答案,红笔写正确解法

3、每周日随机抽3道"老错题"当家庭竞赛题

(突然插入提问)有没有发现孩子总说"我会了",一做题就错?这不是笨,是知识没扎根!这时候需要"回马枪"战术:

- 今天教了乘法分配律,三天后假装不懂问孩子"妈妈遇到道题:12×105怎么算简单啊?"

- 两周后再拿出同类题型,但换成买东西的场景

- 一个月后突然说"咱们比赛做5道题,输的人洗碗",专挑薄弱环节

第三招:启动"数学家日记"

(加入具体数据支撑)教育研究院去年调查显示,坚持写数学日记的学生,应用题正确率提升27%,操作超简单:

1、每天记录1个数学发现(比如电梯按钮排列规律)

2、每周画1张数学思维导图(别用电脑!手绘更能激活大脑)

3、每月拍1组"生活中的数学"照片(井盖为什么是圆的?楼梯台阶数有什么规律)

举个真实例子:同事女儿把小区停车位画成坐标图,还发现了"黄金停车位"总是最先被占,这不就是统计学萌芽吗?

(语气突然严肃)有三个致命误区千万要避开:

1、盲目超前学:二年级非要啃四年级课本,除了收获挫败感啥也没有

2、奖励物质化:做对题就给钱?小心培养出"没奖励就不学"的思维

3、家长当监工:搬个凳子坐旁边盯着,换你你也紧张啊!

(最后回归轻松)说到底,寒假数学计划的核心就八个字:细水长流,乐在其中,与其纠结每天做多少题,不如关注孩子有没有养成"数学眼",就像我常说的,数学不是卷子上的√和×,而是理解世界的解码器,这个寒假,咱们一起把数学从"讨厌的作业"变成"好玩的游戏",你说中不中?(突然傻笑)哎呀,不小心暴露方言了~

发表评论