哎,说到高中数学选课这事儿,估计不少同学已经开始头疼了吧?特别是刚上高中的小白,面对选课表可能直接懵圈——这都啥跟啥啊?必修选修一堆课程,到底该怎么选才能既符合兴趣又对将来有帮助呢?别急,咱们今天就来唠唠这个让人头秃的问题。

首先得搞清楚高中数学到底有哪些科目要选?

以人教版为例啊,数学课程大致分为必修和选择性必修两部分,必修一、必修二这俩是铁定要学的,主要内容包括函数、立体几何、统计概率这些基础中的基础,等到高二开始,选择性必修就登场了:解析几何、数列、导数、空间向量、概率统计进阶版等等,这时候问题就来了——选修课是不是都要学?学不会怎么办?选课对高考影响大吗?

第一个核心问题:选修课到底要不要全学?

答案是:看情况!

比如有些省份高考直接规定选修内容为必考(比如江苏的导数大题),而有些地方则允许学生自选考试模块,举个真实案例:2023年某省高考数学卷里,选修内容占了27分,相当于整张卷子的18%!这时候你要是不学,直接亏到姥姥家,但如果是自主招生或者打算走竞赛路线的同学,可能得重点攻克微积分、组合数学这些高阶内容,所以啊,先查清楚自己省份的高考政策,这点超级重要!

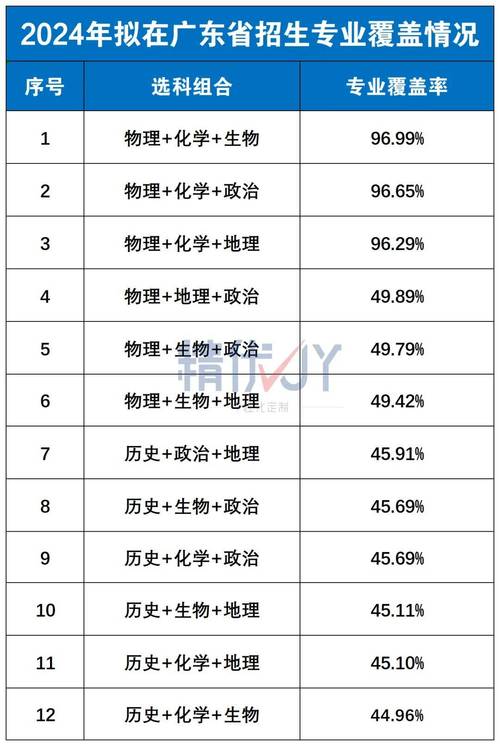

第二个关键点:不同选课组合对未来专业有啥影响?

这里有个误区要打破——很多人觉得“选难的就是好的”,其实完全不是这么回事!比如说:

想学计算机的同学,必须死磕算法初步和离散数学选修模块,因为编程里到处都是逻辑运算和数据结构;

准备读经济金融的,统计与概率得玩得溜,毕竟未来要天天和回归分析、风险评估打交道;

建筑/工程类专业,立体几何和空间向量就是命根子,CAD制图全靠这些基础知识。

如果你将来想搞文学创作,可能重点放在掌握基础统计就够了,所以啊,选课前先想想自己未来想干嘛,别跟风瞎选!

第三个现实问题:学不会怎么办?

别慌!高中数学选修课的难度确实是分梯队的,根据2022年教育部统计,全国高中生觉得最难的三个选修模块分别是:

1、导数及其应用(觉得难的同学占61%)

2、空间向量与立体几何(55%)

3、排列组合与二项式定理(48%)

那怎么办呢?这里有个小窍门:先试听再决定!很多学校允许开学前两周试听不同选修课,比如说,小明同学试听了导数课发现完全听不懂,但听统计课时却能跟上节奏,最后果断选择统计方向,高考数学反而考了125分。适合自己的才是最好的,没必要硬刚死磕。

第四个隐藏知识点:选课时间怎么安排最合理?

这里有个经典反面教材:小红高一就把所有选修课都报了,结果每天作业写到凌晨,期中考试反而挂了必修课,正确的打开方式应该是:

高一阶段:专注必修一、必修二,把函数、几何这些基础打牢;

高二上学期:开始接触1-2门选修,建议优先选择统计或数列这类衔接性强的;

高二下学期:根据前期学习情况,再追加1门选修;

高三全年:全力冲刺高考重点模块。

就像盖房子,地基没打好就急着装修,迟早要塌的!

最后聊聊我的个人看法:

选课这事儿吧,本质上是在规划自己的人生路径,有同学可能会说“我现在还没想好将来干啥啊”,这太正常了!我建议可以先选“基础+兴趣”组合——比如必修模块扎实学,再选1门自己觉得有意思的选修(比如喜欢玩数独的就选排列组合),毕竟,带着兴趣学习效率能翻倍,说不定学着学着就找到人生方向了呢?

对了,千万别信什么“选修课随便选选就行”的鬼话,去年有个学长就是吃了这个亏,觉得选修课不重要,结果高考最后一道15分的导数大题直接空白——那可是能上985和普通一本的区别啊!所以啊,认真对待每门课的选择,就是在给自己未来攒筹码。

突然想起来,前几天还有个学妹问我:“要是选错了还能改吗?”当然可以!大部分学校允许在期中前调整选课,就像玩游戏选技能树,前期加点不合适,及时洗点重来就行,关键是保持灵活心态,别一条道走到黑。

啊,高中数学选课就像自助餐,没必要把所有菜都夹到盘子里,挑自己吃得下又营养的,慢慢享受学习的过程才是正经事,毕竟,咱们的终极目标不是把所有知识塞进脑子,而是找到那把打开未来的钥匙,对吧?

发表评论