(开头部分先抛出问题,引发家长共鸣)

哎,你说小朋友刚上一年级,数学课上来就是加减法、数字拆分,孩子一脸懵,家长也跟着急,这咋整啊?其实啊,数学启蒙不是上来就做题,而是先让孩子觉得“数学好玩”,今天咱们就唠唠,怎么让幼升小的娃,在数学这条路上不走歪,还能学得轻松又扎实!

一、别急着做题!先搞明白:孩子到底“卡”在哪儿?

(自问自答形式切入核心问题)

很多家长上来就吼:“3+2等于几啊?怎么教了10遍还不会!”——停!先想想,孩子是真的“不会算”,还是压根没理解数字代表啥?

举个例子:你拿3块积木问孩子“这是几个?”,他能答对,但换成抽象数字“3”,他可能就蒙了。因为孩子的思维是从“具体事物”到“符号化”过渡的,这时候硬背口诀,就像让还没学会走的孩子直接跑,能不摔吗?

关键动作:

用实物教学:积木、水果、小石子,先让孩子动手摆弄,理解“数量”和“数字”的关系。

别怕重复:同一个概念用不同方式教,比如数楼梯、数绘本里的动物。

观察孩子反应:如果孩子眼神发直、开始抠橡皮,赶紧换方法!

(插入案例)

我邻居家娃以前见数字就躲,后来他爸用乐高搭数字塔,孩子每天主动要“盖高楼”,一个月后居然能心算10以内加减法了,你看,兴趣才是最好的老师对吧?

二、生活化教学:数学不是课本里的怪物

(用提问引发思考)

有没有发现,孩子对“买零食找零钱”的兴趣,远大于做练习题?因为数学本来就藏在生活里啊! 与其逼孩子坐书桌前,不如带他去超市实战:

比大小:“这包薯片5块,那包8块,哪个贵?”

简单加减:“咱们有20块钱,买牛奶花了12,还剩多少?”

分类思维:“帮妈妈把蔬菜和水果分开放,好不好?”

划重点:

随时随地教:散步时数树叶、吃饭时分碗筷,碎片时间用起来。

让孩子主导:比如给10块钱让他自己选文具,算错也别急着纠正,先夸“会动脑子了”。

关联真实需求:“你想多玩10分钟平板?那先算出这道题答案!”

三、游戏化学习:玩着玩着就会了

(口语化表达降低理解门槛)

你猜怎么着?会玩的孩子数学反而学得快!比如这些“套路”游戏:

1、扑克牌比大小:每人抽一张,谁大谁赢,顺便练数字认知。

2、骰子加减赛:扔两个骰子,快速说出相加结果,输的做鬼脸。

3、超市角色扮演:用玩具钞票“买卖”,练计算和钱的概念。

(插入数据增强说服力)

有研究说啊,通过游戏学数学的孩子,长期记忆保留率比死记硬背高67%!为啥?因为大脑在快乐状态下,学东西根本不费劲嘛!

四、分阶段突破:别想一口吃成胖子

(用分割线明确知识点切换)

很多家长焦虑:“别人家娃都会乘法了,我家还在数手指!”——打住!数学进阶就像爬楼梯,每一步都得踩稳:

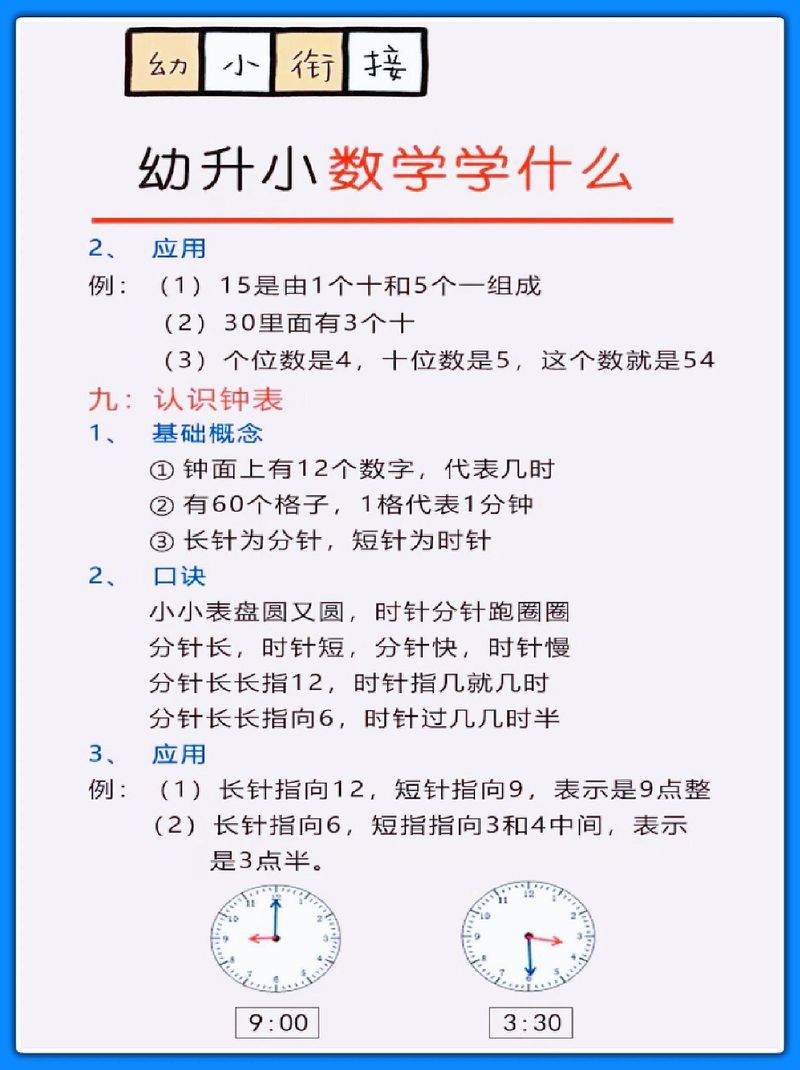

| 阶段 | 重点 | 实操方法 | |

| 1-2年级 | 数感、基础加减 | 实物操作、生活场景应用 | |

| 3-4年级 | 乘除、简单应用题 | 故事化题目、画图解题 | |

| 5-6年级 | 分数、几何、逻辑推理 | 实验测量、思维导图 |

(个人观点强调)

我特别反对提前学高年级内容!见过太多娃,二年级硬背公式,到了四年级反而彻底混乱。尊重认知规律,比抢跑更重要。

五、家长必备心态:忍住!别当人形计算器

(用口语化建议拉近距离)

孩子做题卡壳时,你是不是恨不得直接报答案?快住手!“等5秒”原则试试看:

1、孩子说“不会”时,先等5秒,让他自己再想想。

2、如果还不会,用提问引导:“刚才那道类似的题你怎么做对的?”

3、再卡住,就画图、摆积木,回到具体操作。

(案例增强说服力)

我表姐以前一急就吼孩子,后来改成“装傻”:“妈妈也不会诶,咱们一起研究?”结果孩子反而更愿意动脑子,现在居然能给她讲题了!

六、警惕这些坑!90%家长都中过招

(用排列式突出重点)

× 盲目刷题:每天50道口算,孩子不厌学才怪!

× 强调速度:低年级准确率比速度重要十倍!

× 负面评价:“笨死了”“这都不会”——说一次,孩子自信心塌一半。

个人观点收尾

教孩子数学这事儿吧,说难也难,说简单也简单。核心就两条:把抽象变具体,把压力变乐趣,别被“别人家孩子”带节奏,每个娃都有自己的成长进度条,记住啊,你现在教的不是加减乘除,而是他一辈子和数学打交道的方式,耐心点,咱种棵树还得等十年呢,对吧?

(最后自然收尾,不用总结词)

要是哪天孩子突然举着作业本喊:“妈妈看我算对了!”——哎呦,那成就感,可比中彩票还带劲!

发表评论