(开头部分)

哎,你发现没?每次打开小学数学课本,总感觉知识点像一盘散沙,东一块西一块的,这时候你可能会挠头问:“这些内容到底怎么归类啊?”其实吧,数学分类这事儿,说白了就是给知识点“贴标签”——让零散的内容变得有框架、有逻辑,今天咱们就来唠唠,小学数学到底该怎么分门别类,顺便聊聊哪些方法能帮孩子学得更轻松!

一、小学数学到底学什么?先问核心问题

“数学分类到底有啥用?”

这个问题太关键了!分类就像整理衣柜,把T恤、裤子、外套分开放,找的时候才不会手忙脚乱,数学也一样,分类能帮孩子:

1、理清知识脉络,比如知道“加减法”属于“数的运算”;

2、找到学习重点,比如发现几何题总考面积计算;

3、避免混淆概念,比如区分“分数”和“小数”的应用场景。

举个栗子:小朋友如果分不清“图形周长”和“面积”,做题时可能把公式套错,结果白丢分,这时候分类学习就能救场!

二、基础分类法:四大板块不能少

小学数学教材虽然版本多,但核心内容基本可以归为四类:

1、数与代数:从1+1到解方程,全在这儿;

2、图形与几何:三角形、长方形,还有空间想象力;

3、统计与概率:画图表、算可能性,培养数据思维;

4、应用题:把数学公式用到买菜、分糖的生活场景里。

举个具体例子:三年级学的“24小时计时法”属于“数与代数”,而“长方形面积公式”归到“图形与几何”,这么一分类,是不是感觉知识点没那么乱了?

三、细分知识点:每个板块还能再拆解

光知道四大类还不够,咱们得继续“拆盲盒”!

1. 数与代数:数学的“地基”

数的认识:整数、分数、小数(比如0.5就是半个苹果);

运算规则:加减乘除、四则混合运算(先乘除后加减,别搞反了!);

代数基础:用字母代替数,比如3x+2=8。

个人观点:很多孩子怕代数,其实这就是“数学版的猜谜游戏”——把未知数当成谜底,用等式一步步推理就行!

2. 图形与几何:空间思维的训练营

平面图形:三角形、圆、多边形(三角形内角和永远是180度);

立体图形:长方体、圆柱体(想象一下牛奶盒的形状);

测量与计算:周长、面积、体积(量窗帘用面积,装水用体积)。

常见误区:家长总让孩子死记公式,其实拿实物比划(比如用积木摆立体图形)更管用!

3. 统计与概率:生活中的“预言家”

数据收集:调查班级同学的身高;

图表分析:画条形图、折线图(一眼看出谁最高);

概率初探:抛硬币正反面各50%的可能性。

有趣实验:和孩子玩掷骰子游戏,记录100次结果,会发现数字分布越来越平均——这就是概率的魅力!

4. 应用题:数学的“实战演练”

一步计算题:“小明有5个苹果,吃了2个,还剩几个?”;

多步综合题:“买3支笔花了12元,笔记本比笔贵8元,求笔记本价格”;

逻辑推理题:“A比B高,B比C矮,谁最高?”

避坑指南:遇到复杂应用题,先画线段图或表格,把文字变成视觉信息,立马变简单!

四、分类学习法:给家长的实用建议

“知道分类了,然后呢?” 别急!送你三个落地方法:

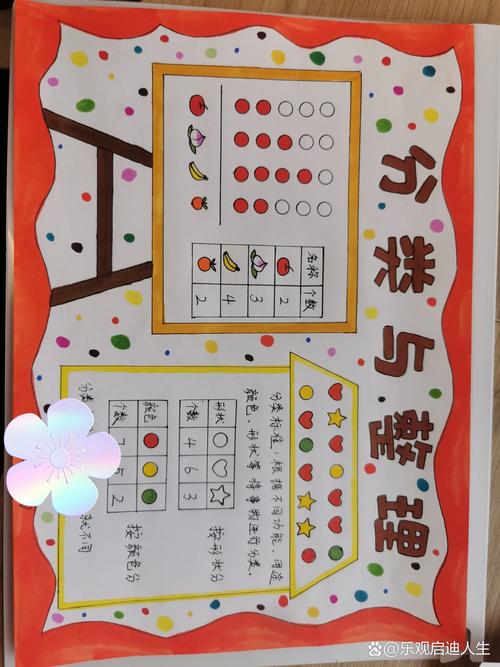

1、制作知识卡片:每学完一章,让孩子用不同颜色卡片写下类别(比如绿色=代数,蓝色=几何);

2、错题归类本:把错题按四大类整理,快速找到薄弱点;

3、生活场景链接:逛超市时问孩子:“买一斤草莓15元,这属于哪类数学问题?”

真实案例:邻居家娃原来数学总70分,用分类法整理错题后,期末直接冲到90!

五、个人观点:别让分类变成束缚

最后唠点实在的——分类是为了辅助学习,不是给孩子戴紧箍咒!有的家长非要逼孩子背“这是代数!那是几何!”,反而容易让孩子反感。记住:数学的本质是解决问题,分类只是工具,就像玩拼图,先分边框和中间块,但最终还得靠想象力把碎片拼成整体。

所以啊,下次看到孩子把“概率题”和“统计题”混在一起讨论,先别急着纠正,说不定,他们正在用自己的方式,探索数学的奇妙宇宙呢!

发表评论