哎,说到小学数学试讲作业这事儿,不少刚入行的老师或者家长是不是都挺头疼的?比如你刚拿到试讲任务,心里可能直打鼓:题目到底怎么选?难度怎么把控?孩子会不会觉得无聊?甚至可能纠结——“我布置的作业真的有用吗?”别急,今天咱们就掰开揉碎了聊一聊,怎么把小学数学试讲作业留得既有效又有趣!

第一个问题:试讲作业到底是为啥存在的?

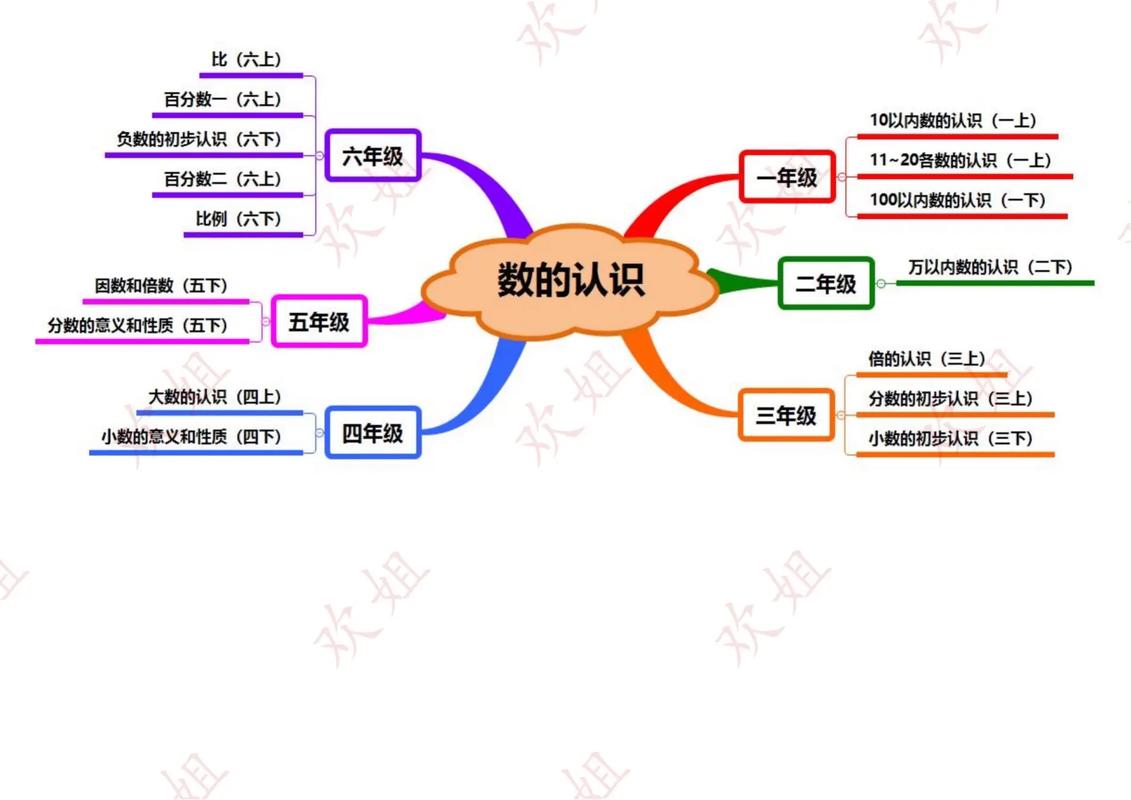

先别急着想题目怎么设计,咱得先搞清楚作业的核心目标,试讲作业可不是为了填满学生的课后时间,而是检验课堂效果、巩固知识点、培养数学思维,举个例子,你刚教完“分数的加减法”,如果直接扔一堆计算题给孩子,他们可能算到麻木,但下次换个应用场景还是不会,这时候,作业的功能就失效了。

所以啊,作业设计的底层逻辑应该是:让知识点从“纸上”走到“生活里”,比如可以让孩子回家量一杯水的1/3,再量半杯,然后混合起来看看总量——这不比纯计算题有意思多了?

第二个问题:作业类型怎么选?别只会出计算题!

很多新手老师容易犯的错,就是作业形式太单一,比如一提到数学作业,满脑子都是“列竖式计算”“解方程”,其实小学数学的作业类型可以分成三大类:

1、基础巩固型:比如计算题、公式默写,适合刚学完新知识时用。

2、应用实践型:比如测量家里的物品长度、统计一周的零花钱,把数学和现实挂钩。

3、思维拓展型:比如简单的数独、图形拼搭,培养逻辑能力。

举个真实案例:有个老师教“面积计算”时,布置的作业是让孩子用A4纸设计一个“理想卧室”,标出床、书桌等物品的占地面积,结果孩子们不仅算得认真,还主动讨论了布局合理性——这就是作业设计带活了知识点。

第三个问题:题目难度怎么把控?别让孩子哭着写作业!

新手最容易踩的坑就是“我以为很简单”,比如你觉得“两位数乘法”小菜一碟,但孩子可能连进位都搞不清,这时候,记住一个口诀:“3:5:2”原则,也就是:

- 30%的题目针对基础薄弱生(比如直接模仿例题);

- 50%的题目适合大部分学生(稍微变个数字或条件);

- 20%的题目留给学有余力的孩子(比如结合多个知识点)。

比如教“时间计算”时,可以这样分层:

1、基础题:3小时+2小时=?

2、中等题:电影从14:30开始,时长1小时50分钟,结束时间是几点?

3、挑战题:小明写作业用了1小时15分钟,玩游戏的时间比写作业少20分钟,一共用了多久?

这样一来,每个孩子都能找到适合自己的“跳一跳够得着”的难度。

第四个问题:怎么让作业变得有趣?拒绝“作业焦虑”!

你信不信,作业也能玩出花样?关键是要“把数学藏进游戏里”。

“家庭数学侦探”:让孩子找出家里隐藏的“几何图形”(比如圆形的钟表、长方形的门);

“超市小管家”:给20元预算,让孩子规划买零食的组合(练加减法和性价比);

“数字接龙”:用扑克牌玩加减法对战,谁先算出结果就能收走牌。

有个家长跟我分享过,她孩子原本讨厌数学,但通过“超市购物游戏”作业,居然主动要求多算几种组合方案——你看,兴趣才是最好的老师。

第五个问题:作业量多少算合适?别把学生逼成“做题机器”!

记住一个黄金公式:“年级×10分钟”,比如三年级学生,30分钟能完成的作业量最合适,如果超过这个时间,要么题目太难,要么重复性太高,这里有个数据可以参考:根据教育部《中小学生减负措施》,小学三到六年级书面作业平均完成时间不超过60分钟——而数学作业通常只占其中一部分。

避免“一刀切”,比如有的孩子5分钟就能搞定10道题,有的却要半小时,这时候可以用“核心题+选做题”模式,比如必做5道基础题,选做3道拓展题,既保证基础,又给有余力的孩子空间。

最后一点个人观点:作业不是终点,而是起点

做了这么多年数学教育,我发现一个规律:作业设计得好的老师,课堂效果一定不会差,因为作业就像一面镜子,照出学生哪里懂了、哪里还卡着,比如你发现大部分孩子都在“分数应用题”上出错,下次试讲就得重点突破这里。

再啰嗦一句:别怕试错!刚开始留作业可能效果不理想,但只要你多观察学生的反馈,灵活调整题目类型和难度,慢慢就能找到最适合他们的方式,毕竟,数学不是冷冰冰的数字,而是藏在生活里的智慧呀!

发表评论