哎,说到教小学数学里的连减问题,是不是很多新手老师或者家长都觉得头大?尤其是遇到那种“小明有15颗糖,先分给小红3颗,再分给小刚5颗,最后分给小李2颗,还剩多少颗”这种题目的时候,孩子一脸懵,大人也急得直挠头,别慌!今天咱们就来唠唠,怎么把连减这个知识点掰开了揉碎了教给孩子,放心,绝对不说“那些”“背后”这些词,咱们直接上干货!

一、连减到底是个啥?先给孩子“翻译”成生活场景!

问题来了:连减和普通的减法有啥区别?

打个比方吧,普通减法就像你手里有10块钱,买根冰棍花了3块,直接算剩下7块就完事儿,但连减呢?更像你拿着零花钱去小卖部“扫货”——先买铅笔花了2块,再买橡皮花了1块,最后买本子花了4块,这时候剩下的钱就得一步一步减下去。连减的核心就是“连续操作”,每一步的结果都是下一步的起点。

👉关键点:

1、用故事代入:别一上来就列算式!比如用分糖果、买玩具这种孩子熟悉的事情举例;

2、实物演示:拿一堆积木或者水果,让孩子亲手分出去,边分边数;

3、画图辅助:比如画一条楼梯,每减一次就下一级台阶,最后停在“还剩几级”。

举个栗子🌰:

“小美有8个苹果,第一天吃掉2个,第二天吃掉3个,第三天吃掉1个,还剩几个?”

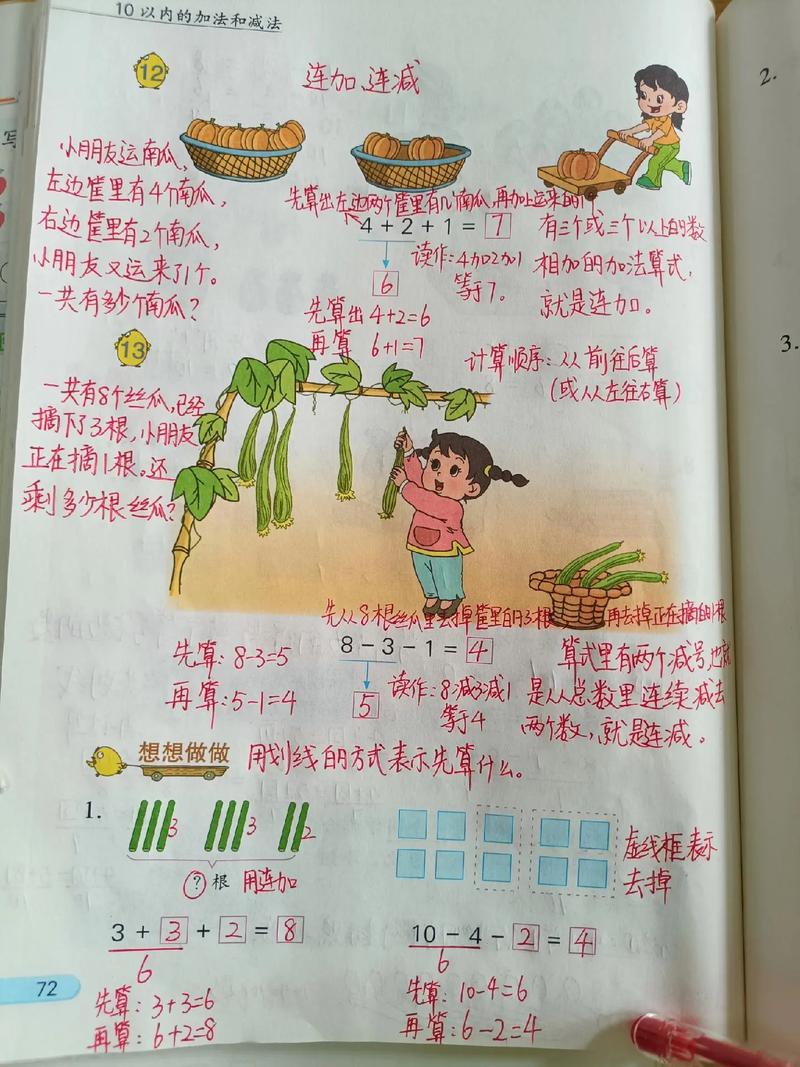

→ 让孩子用苹果道具分三天拿走对应的数量,最后数剩下的,这时候再写算式:8-2=6 → 6-3=3 → 3-1=2,孩子瞬间就懂了!

二、连减的“分解大法”:别急着一步到位!

问题又来了:孩子总是算到一半就卡壳怎么办?

很多家长教连减时,喜欢让孩子直接写15-3-5-2=5,但孩子可能连中间的6和1是怎么来的都搞不清,这时候得拆步骤!就像学走路,先迈左腿再迈右腿,不能直接蹦跶对吧?

👉操作步骤:

1、分步写算式:先算第一次减,结果写清楚;

2、用箭头连接:比如15-3=12 → 12-5=7 → 7-2=5;

3、强调中间结果:指着12问孩子:“这一步减完还剩多少?这就是下一步的起点哦!”

⚠️注意陷阱:

别让孩子养成“跳步”习惯!尤其是遇到类似20-5-8这种需要借位的题目,中间结果必须写出来,否则容易出错。

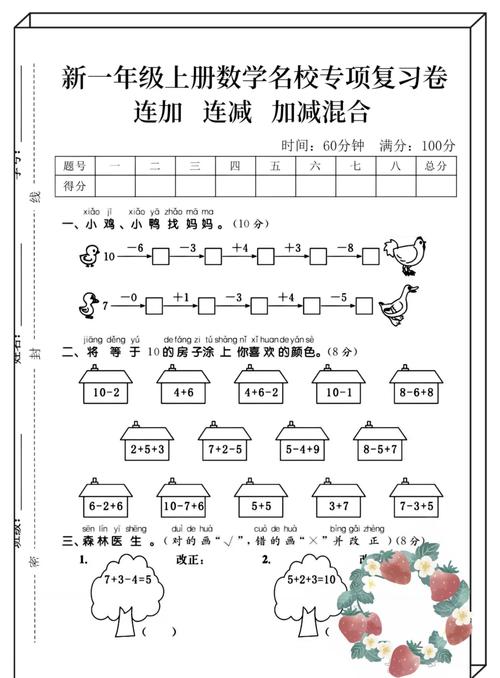

三、连减VS加减混合:别让孩子掉进“符号坑”!

问题三连:连减和加减混合运算怎么区分?

比如15-3+5和15-3-5,孩子很容易看花眼,这时候得用颜色或符号标记!比如用红笔圈出减号,或者教孩子念题时“有减号就停一下,想清楚再继续”。

👉实用技巧:

符号贴纸法:把减号贴成红色,加号贴成绿色,视觉上强化区别;

手势记忆:减号时用手向下划,加号向上划,用身体动作帮助记忆;

生活类比:连减就像下楼,每层都要减;加减混合可能先下几层再上几层”。

四、遇到大数字怎么办?教孩子“拆数策略”!

灵魂拷问:碰到比如50-17-9这种题,孩子掰手指都不够用咋整?

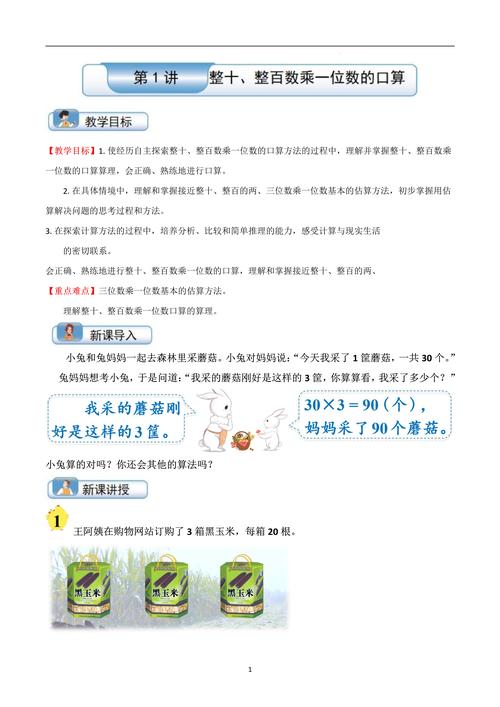

这时候就得教点“江湖套路”了!比如把17拆成10+7,先减10再减7,或者用凑整法:50-17=33,33-9可以变成33-10+1=24(因为多减了1要补回来)。

👉拆数口诀:

“先减整十再减零”:比如50-20=30,但原题是减17,所以多减了3,要加回来变成30+3=33;

“找好朋友数”:比如9的好朋友是1(凑10),所以33-9=33-10+1=24。

五、常见错误大排查:孩子为啥总算错?

经典翻车现场:

1、忘记中间结果,直接跳步;

2、符号看错,把减号当加号;

3、借位混乱,比如53-18-7,减完18得35,再减7变成28,但孩子可能错算成30。

💡破解方法:

用格子纸写竖式:每一步对齐,避免数字挤在一起;

彩虹标记法:用不同颜色标出每一步的减数;

反向验算:比如最后结果是5,可以倒着加回去:5+2+5+3=15,和原题一致就对啦!

六、个人观点:连减不是计算题,而是“过程思维”!

教连减最大的误区,就是只盯着答案对不对,其实连减的核心是让孩子理解“连续变化”的过程,比如问孩子:“如果你有10块钱,每天花2块,能花几天?”这和连减(10-2-2-2…)本质是一样的,都是在培养“分步解决”的思维习惯。

我见过有些家长为了速成,直接教孩子“连减就是加一起再减”,比如15-3-5-2=15-(3+5+2)=5,虽然结果对,但孩子可能根本不理解背后的逻辑,遇到复杂问题照样抓瞎。数学不是背公式,而是练脑子里的“操作流程”!

七、给家长的小贴士:耐心比方法更重要!

最后唠叨一句:别急着骂孩子“这么简单都不会”!连减对大人来说容易,但对刚接触抽象思维的孩子来说,可能需要反反复复练几十遍。多鼓励,多举例,甚至可以把题目编成孩子喜欢的动画角色故事,奥特曼有20个能量块,打怪兽用了5个,救小动物用了3个,还剩多少能飞回家?”——你看,是不是比干巴巴的数字有趣多了?

记住啊,数学不是考试工具,而是生活技能,下次去超市买东西,不妨让孩子算算找零:“这包薯片10块,我给你20,阿姨应该找回多少?如果再用找回的钱买一根3块的棒棒糖,还剩几块?”——活学活用,才是真的会了!

发表评论