哎,你是不是也遇到过这种情况?数学作业上突然冒出个"平均线图",老师布置作业的时候说得轻描淡写,自己回家打开本子一看——啥玩意儿啊这是?别慌别慌,今天咱们就来掰开了揉碎了讲讲这个看似高大上实则接地气的知识点。

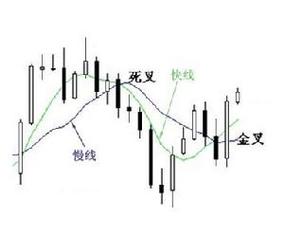

先问个最基础的问题:平均线图到底是啥? 说白了就是把几组数据的平均数用线连起来,这样一眼就能看出整体趋势的变化,比如小明这个月三次数学考试成绩分别是85、90、80,咱们算出平均数85分,再把这个点连成线,就能直观看出他成绩是稳住了还是忽上忽下。

准备工作要到位

1、找张干净的坐标纸(实在没有就用作业本,横竖线对齐就行)

2、备好铅笔和直尺(别用圆珠笔,万一画错了擦不掉)

3、准备好原始数据(比如考试成绩、零花钱金额这些)

4、关键步骤:先算平均数再画图,顺序千万别搞反!

举个真实的案例:去年教邻居家小孩时,他非要把三次考试成绩直接连成线,结果画出来跟过山车似的,后来教他先算平均数,立马就变成平缓的曲线,这才恍然大悟:"原来平均数能抹平波动啊!"

手把手教学时间到!

假设要画小明三科成绩的平均线图:

1、语文:88、92、85

2、数学:85、90、80

3、英语:90、88、92

第一步:算平均数

- 语文:(88+92+85)÷3≈88.3

- 数学:前面算过了是85

- 英语:(90+88+92)÷3=90

第二步:定坐标轴

- 横轴:三次考试时间(比如第1周、第2周、第3周)

- 纵轴:分数范围(建议从80到95,留点空间)

第三步:画点连线

- 用不同颜色区分科目

- 每个科目的平均数对应横轴位置画点

- 最后用直尺连成折线

这时候可能有同学要问:"为啥非得用折线不用曲线?" 问得好!因为咱们处理的是离散数据,每个时间点对应一个具体数值,用折线更准确,要是用曲线反而会产生"中间时间段也有数据"的误导。

常见误区大揭秘

1、把原始数据点直接当平均数画(这是新手最容易栽的跟头)

2、坐标轴刻度不均匀(比如前两格是5分,后面突然变10分)

3、忘记标注单位和数据来源(画完发现不知道纵轴是分数还是人数)

4、连线时手抖画成波浪线(这时候直尺就是救命神器)

记得去年有个学生交作业,把数学平均线画成了抛物线,老师批注:"这是预测下次考试要起飞?" 虽然是玩笑话,但也说明准确表达的重要性。

活学活用小技巧

- 超市打折时可以用平均线图比较不同商品价格走势

- 记录自己每天睡眠时间,观察周平均变化

- 给宠物称体重做健康管理(我家猫主子就用这招控制食量)

突然想到个有意思的事:有次用平均线图分析奶茶店排队时间,发现周三下午人最少,结果现在全班同学都挑这个时间段去买,反而把平均数拉高了——你看,这就是统计学带来的甜蜜烦恼吧?

说到底,画平均线图就像给数据照X光片,那些上上下下的数字经过平均处理,立马显露出最本质的趋势,刚开始可能会觉得步骤繁琐,但多练几次就会发现,这简直就是处理数据的"傻瓜相机"——对准、按快门、出结果,下次遇到类似作业时,不妨先深呼吸,把步骤拆解成"算数→定点→连线"三步走,保准你越画越顺手,对了,画完记得拍照留念,等期末复习时回头看看,准会惊讶自己进步的速度!

发表评论