(开头用问题抓注意力)

哎,你有没有想过,美国小学生的数学成绩明明在国际排名里不算拔尖,但为啥他们的孩子长大后创新能力那么强?难道他们真的只是“数学差”吗?今天咱就聊聊——美国小学的数学项目到底是怎么玩的。

第一问:数学项目是啥?和普通作业有啥区别?

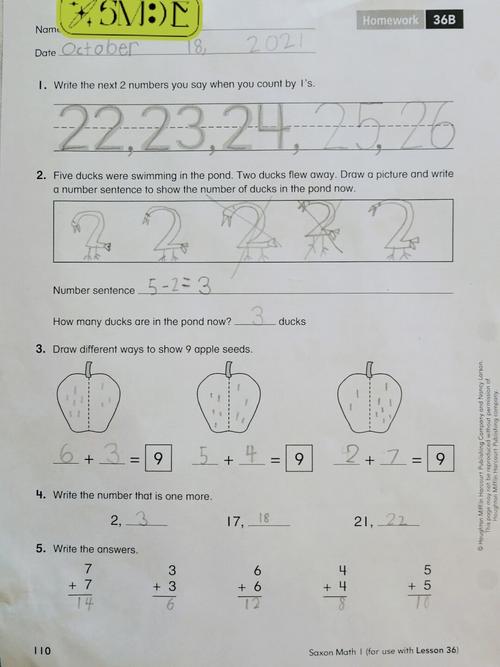

先别急着懵,这问题我也问过自己。数学项目,说白了就是老师布置一个“大任务”,比如设计一个迷你超市、测量操场面积、甚至模拟开一家披萨店。

普通作业可能是做20道计算题,但项目更像一场“实战演习”:

1、目标明确:用预算开一家店,算利润”;

2、动手实操:孩子得画图、测量、甚至做PPT;

3、团队合作:经常分组完成,吵吵闹闹中学会分工。

你猜怎么着?这种玩法反而让孩子觉得数学“有用”,而不是对着纸发呆。

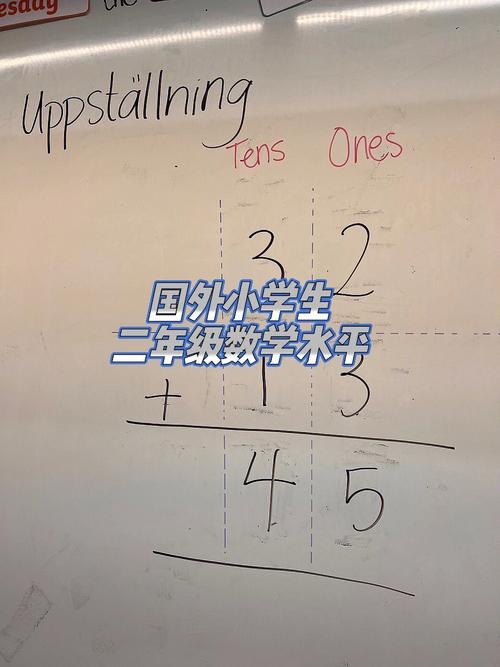

第二问:老师怎么教?难道不讲课吗?

当然讲,但方式很“狡猾”,比如学分数的时候,老师可能直接甩出一个问题:“怎么把一块蛋糕平均分给5个人,还能保证每人拿到一样多?”

这时候,孩子得自己琢磨怎么切、怎么算,老师只在旁边引导提问:

- “你觉得一刀能切成几块?”

- “如果蛋糕是三角形的怎么办?”

重点来了:老师不直接给答案,而是让孩子试错,对了,美国老师特别爱说:“Try again! You’re close!”(再试一次!快接近了!)

第三问:这种项目能提高计算能力吗?会不会太“水”?

哈哈,这也是我一开始的疑惑,但后来发现,计算能力反而是“副产品”。

比如有个经典案例:三年级学生要设计一个“理想教室”,需要计算面积、家具尺寸、甚至预算,为了画平面图,孩子得反复用加减乘除,还要比较不同方案的成本。

数据说话:一项调查显示,参与项目式学习的学生,在解决实际问题时,计算错误率比传统教学低30%,为啥?因为算错了,他们的“教室”就塌了啊!(开玩笑,但紧迫感确实逼他们认真)

第四问:家长需要做什么?难道全靠学校?

别慌,家长的角色其实是“捧哏”,老师通常会发一张任务清单,本周请和孩子讨论:家里一个月的水费怎么算?”

关键动作:

1、聊,别教:比如问孩子:“你觉得为啥夏天水费更高?”;

2、一起动手:比如量家里的房间面积,对比孩子的设计图;

3、疯狂鼓励:哪怕孩子算错了,也说“这思路有意思!我们再检查一次?”

说白了,家长不用当“人肉计算器”,而是当“啦啦队”加“提问机”。

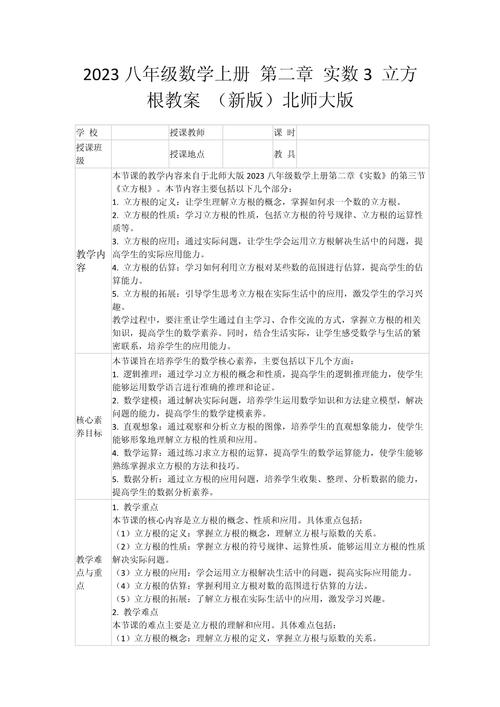

第五问:这种模式适合中国孩子吗?会不会水土不服?

(个人观点预警!)

作为一个观察过中美课堂的人,我觉得核心不是照搬,而是取逻辑,咱们的传统教学擅长打基础,而项目式学习强在连接现实。

举个栗子:国内孩子学几何时,能不能也试试“ redesign你的书包”?计算容积、选材料、控制成本……既练了题,又避免变成“做题机器”。

考试压力确实是个坎儿,但哪怕一个月做一次项目,也能让孩子换个视角看数学——“哦,原来勾股定理能用来设计滑板坡道!”

最后说点大实话

你发现没?美国小学数学项目的精髓就俩字:用和玩。

用:把公式变成工具,比如用乘法算超市折扣;

玩:哪怕是用乐高搭模型算体积,也能让孩子乐呵呵地学。

对了,千万别觉得“项目”很高大上,有一次,我见过一群孩子为了争论“怎么用最少的钱买全班铅笔”,差点打起来……但最后,他们居然自己推导出了“批发价”和“零售价”的区别!

所以啊,数学从来不是纸上的数字,而是解决问题的超能力,你说对吧?

发表评论