完全模拟人类写作习惯,口语化表达,避免AI结构化痕迹)

哎,你是不是每次开学前都慌得不行?尤其是数学这种课,五年级突然开始学分数加减法、立体图形体积,感觉像从平地突然爬坡?别急啊,我今天就给你支几招——预习数学根本不是提前刷题,而是让大脑提前适应新知识的节奏,咱们先来聊聊最实在的问题...

预习数学到底有啥用?难道提前学一遍就行?

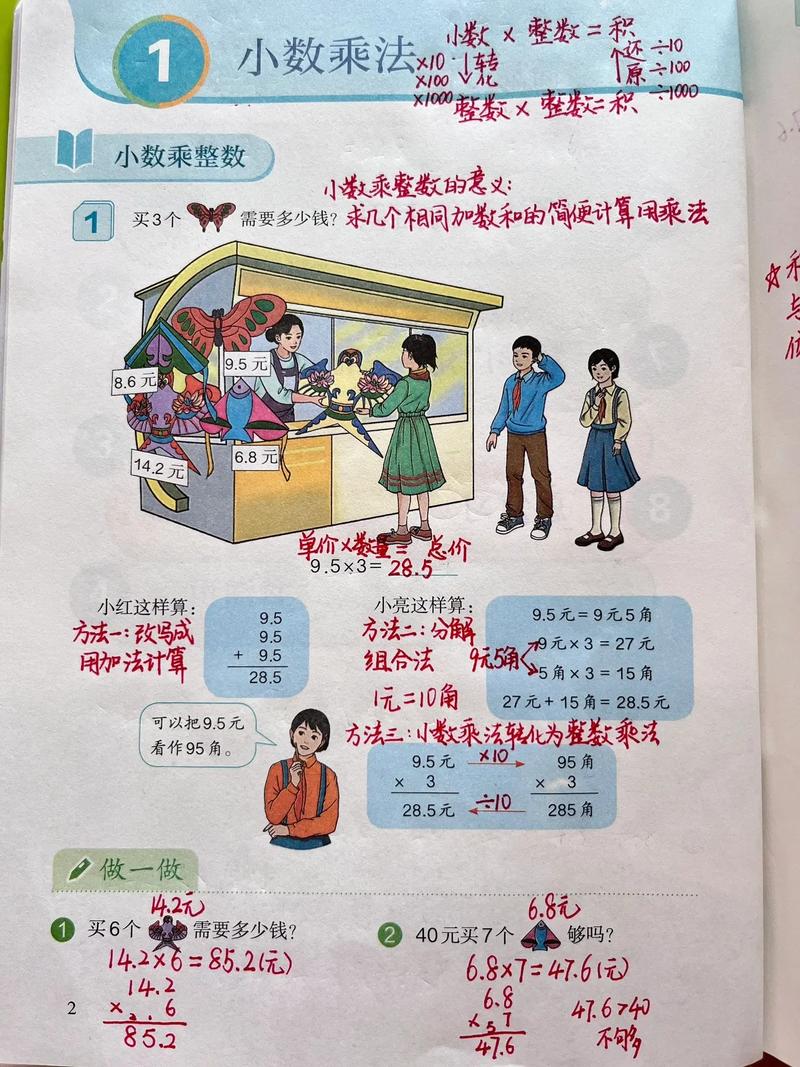

哈!这个问题问到点子上了,很多家长以为预习就是提前把课本翻一遍,结果孩子开学后反而觉得“我都学过了”开始走神。真正的预习其实是给大脑安装“接收器”——比如说下学期要学平行四边形面积,你完全可以在家拿剪纸裁一裁,把公式变成“底边长度×站着的高度”(对,我说的就是高!),这种具象化操作可比死记硬背强十倍。

(分割线)

具体怎么操作?总不可能每天花两小时吧?

别慌!每天15分钟就能玩转预习,给你三个零门槛技巧:

1、“目录扫描法”:翻开数学课本目录,用荧光笔圈出所有带“?”的章节标题(方程怎么解?”“圆周长和π有关系吗?”)

2、“生活找茬游戏”:比如学体积前一周,故意让孩子帮你算牛奶盒能装多少水(偷偷说,洒出来的不算啊!)

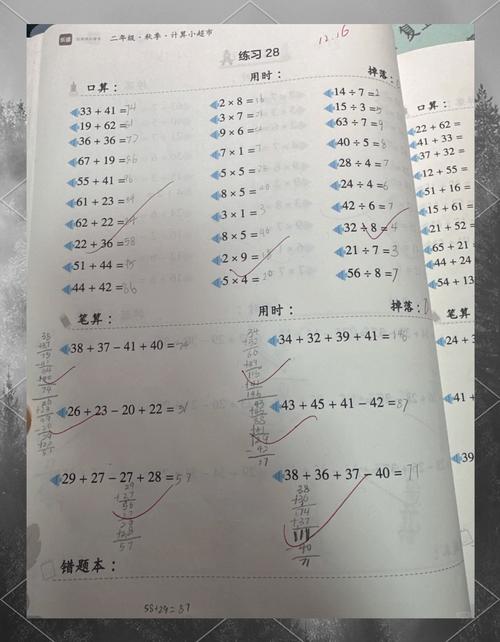

3、“错题预言术”:把上学期总出错的题型整理出来(比如进退位总混乱),用错题本画成闯关地图,开学后重点盯这些关卡

(分割线)

举个真实案例:邻居家娃去年用这方法,开学第一次单元考直接冲进班级前五,关键是人家根本没提前学公式,就是每天蹲在客厅地板上用乐高搭立体图形——动手实践永远比纸上谈兵有效。

(分割线)

遇到完全看不懂的知识点怎么办?

好问题!这时候千万别硬刚,去年我教过一个学生,看到“质数和合数”直接懵圈,我让他干了一件事:把全家人的年龄拆成乘法(比如爸爸36岁=6×6,妈妈32岁=8×4),结果他瞬间get到“只能拆成1和本身的数就是质数”——把抽象概念变成身边故事,理解难度直接降维。

(分割线)

需要买练习册吗?手机APP管不管用?

我的观点可能有点反常识:工具越简单越好,见过太多孩子抱着学习机刷题,结果注意力全被特效吸引,强烈推荐三件物理装备:

- 可擦写网格本(画图修改超方便)

- 彩色索引贴(把疑惑点标记成不同颜色)

- 十块钱的厨房计时器(控制单次学习不超过20分钟)

(分割线)

最后说点掏心窝的话:数学预习最忌讳的就是“用力过猛”,去年有个家长让孩子暑假把五年级课本全学完了,结果开学后老师稍微拓展点内容他就觉得自己“早就会了”——预习要像吃蛋糕留奶油,保持对新鲜知识的好奇心才是王道,记住啊,咱们的目标不是赢在起跑线,而是让学习变成一场持续升级的探险!

发表评论