(开头直接进入主题,没有标题)

哎,你是不是刚拿到孩子的数学作业,老师让写个“测量清单”,结果自己都懵了?别慌!这玩意儿听起来高大上,其实就是个记录测量过程和结果的表格,就像咱们买菜列清单一样,今天我就用最土的话,手把手教你咋整,准备好了吗?开整!

**第一个问题:测量清单到底是个啥?

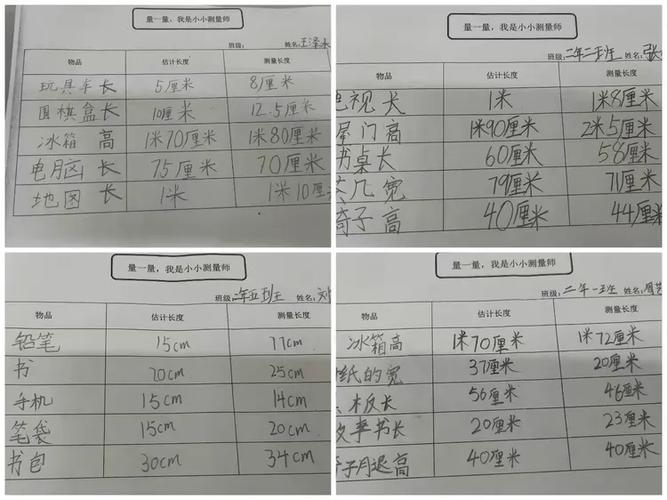

简单说,它就是一张纸(或者电子表格),上面写着你要测啥、用啥工具、测出来的数是多少、单位是啥,比如孩子要测课桌长度,清单里就得写:“目标:课桌长度;工具:直尺;结果:120厘米”,明白了吧?

不过这里有个关键点:别光记数字,过程也得写清楚!比如怎么对齐尺子、有没有从0刻度开始量,这些细节才是老师最想看的,毕竟数学讲究严谨嘛。

**第二步:手把手教你列清单

来,咱们拆成5个步骤,像搭积木一样简单:

1、【目标明确】

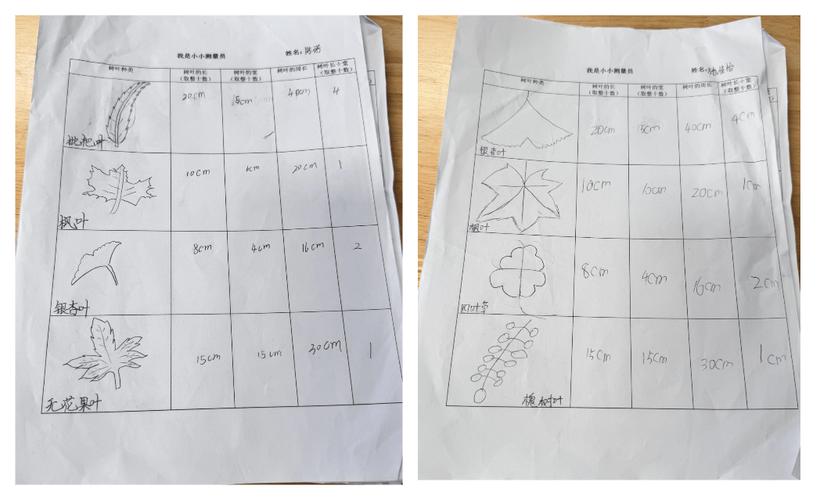

先问孩子:“你今天要测啥?”是书本厚度?还是操场跑道长度?目标写清楚,后面才不会乱。“测量目标:数学课本封面周长”。

2、【工具选对】

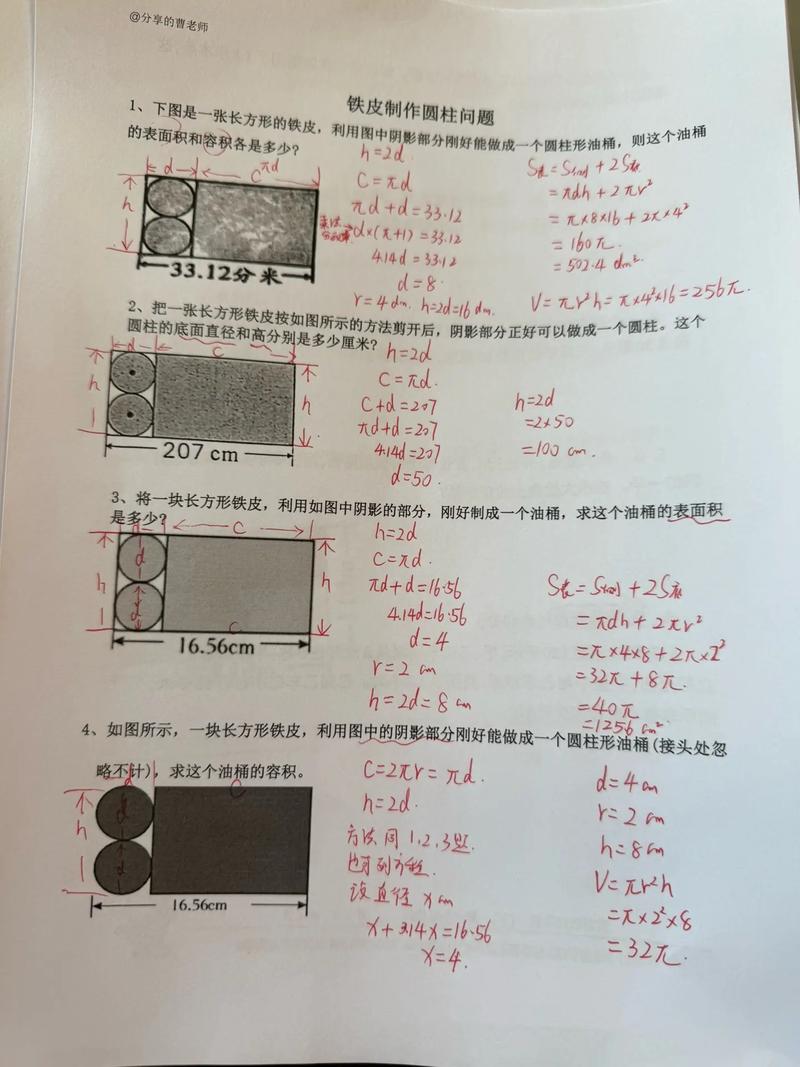

这时候得动脑子了!测身高用卷尺,量水杯容量用带毫升刻度的杯子,测体重得用体重秤…工具不对,数据全废!比如测一粒米多重,用厨房秤比体重秤靠谱多了对吧?

3、【步骤写细】

别写“用尺子量”,要写成:“将直尺0刻度对齐课桌左侧边缘,保持尺子与课桌平行,视线垂直读数”,越具体,越能培养孩子的逻辑思维。

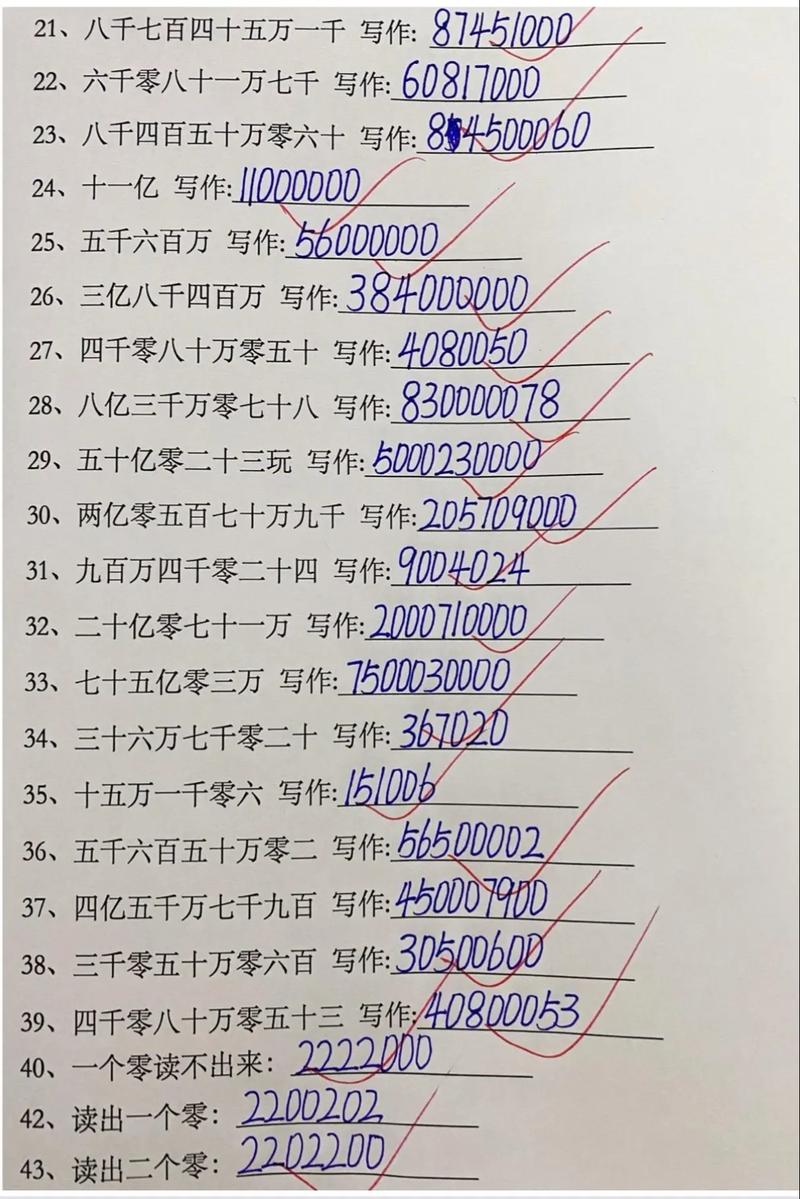

4、【数据记录】

这里最容易出错!比如测了3次得到12.3cm、12.5cm、12.4cm,要写清楚三次结果和平均值,单位千万别漏——12和12厘米可是两码事!

5、【问题反思】

加一栏“我的发现”:尺子太短怎么办?读数时歪着头会不会影响结果?这一步最能体现孩子的思考深度。

**举个真实案例

上周邻居家娃测铅笔盒,直接写“长度20”,我问:“单位呢?”他挠头说忘了,第二次写成“20cm”,结果一量其实是19.8cm,孩子却说:“四舍五入就行啦!”你看,细节决定成败啊!后来我让他改成“19.8cm(精确到毫米)”,老师当场表扬了。

**三大坑千万别踩!

1、工具混用:拿量体温的温度计测水温,误差能差出10度!不同工具专攻不同领域,别图省事。

2、单位乱写:把“米”写成“厘米”,整个数据就废了,教孩子一个口诀:“单位跟着数字走,写完数字再念一遍”。

3、只记结果不记过程:比如测树叶面积,直接写“50平方厘米”,但没写怎么拼凑方格纸,这种清单等于白做。

**个人观点时间

我觉得啊,测量清单最大的价值不是交作业,而是培养孩子的科学思维习惯,就像我小时候总爱问“为啥”,现在轮到孩子们了——为什么卷尺要拉直?为什么水温计不能甩?这些思考比正确答案更重要。

还有个小技巧:把清单做成闯关游戏!第一关测5个物品,第二关换3种工具”,孩子玩着玩着就把知识点吃了。

**最后说点大实话

你可能觉得:“搞这么麻烦,考试又不考这个!”但你想啊,现在连高考都考“量杯测密度”的实验题了。动手能力早就是硬实力了,再说了,哪天家里装修要量尺寸,总不能让娃喊“妈!尺子咋用啊?”对吧?

(突然想到)对了!下次测矿泉水瓶容量,可以让孩子先猜再实测,绝对笑得满地打滚——我试过,猜300毫升的娃,实测出来只有280,那表情绝了!

好了,方法也给了,坑也提醒了,案例也讲了,剩下的就是动手试一次!哪怕先从测橡皮擦开始呢?记住啊,数学不是做题,是解决真实问题的超能力,加油干吧!

发表评论