哎,你说现在小学生学数学,怎么就这么让人头大呢?有的娃一看题目就发懵,有的家长辅导到血压飙升,甚至有人觉得数学就是“天书”——别慌!今儿咱们就来唠唠,数学到底该怎么入门才不痛苦,先问个扎心的问题:你让孩子背公式、刷题的时候,是不是总感觉他在“假装学习”?(停顿一下)别急着否认,往下看就明白了。

一、数学是不是非得靠天赋?先打破这个迷思!

(敲黑板)第一个核心问题来了:数学学不好真的是因为笨吗? 我敢拍胸脯说:绝对不是!隔壁老王家孩子三年级还不会算20以内加减法,现在照样考进重点中学数学实验班。关键在方法,不在智商,举个例子你就懂了:同样学“长度单位”,有的娃死记硬米厘米换算,而聪明的家长直接拿卷尺带孩子量沙发、量冰箱——量着量着,1米=100厘米这种概念根本不用背!

这里划重点啊:

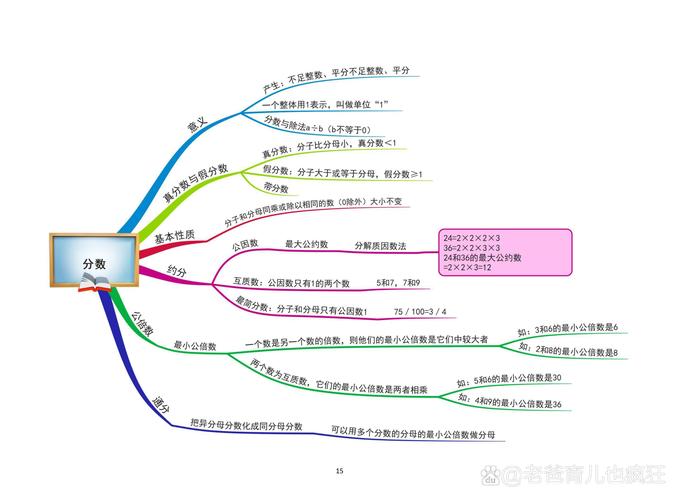

把抽象变具体:用积木教加减法,拿披萨切块教分数

允许犯错:做错题时别吼“这么简单都不会”,改成“哎这个坑我也掉过”

关联生活:超市购物让孩子算总价,分水果时练除法

二、听说数学要刷题?那得看怎么刷!

(突然提高音调)第二个灵魂拷问:刷题到底有用没用?这事儿就像吃饭——光吃白米饭能饱,但营养均衡吗?见过太多孩子同一类型题错十几次,为什么?因为他们在用肌肉记忆做题,根本没动脑子。

咱得这么干:

精选5道题>乱做50道:重点练薄弱环节(比如总搞混的周长面积公式)

给题目编故事:长方形草坪长8米,宽比长短3米...”变成“小明家的狗每天绕草坪跑3圈”

反向出题:让孩子根据“25-17=8”自己编应用题,立马理解运算逻辑

举个真实案例:我家侄女以前见应用题就哭,后来让她每天给毛绒玩具当“数学老师”,两个月后居然主动要参加奥数班!你看,角色转换能激活学习动力。

三、那些总也记不住的公式,到底该怎么破?

(突然叹气)第三个扎心问题:公式背了又忘怎么办?别急着骂孩子记性差,你想想——让你背20个乱码手机号,你能记住吗?公式不是咒语,理解才是王道。

试试这些野路子:

画图记忆法:平行四边形面积公式记不住?画个变形金刚把它拉成长方形!

口诀魔改:奇变偶不变,符号看象限”太抽象?改成“单数楼层要变装,正负看老板心情”

公式连连看:把长方形、正方形、三角形面积公式摆一起找规律

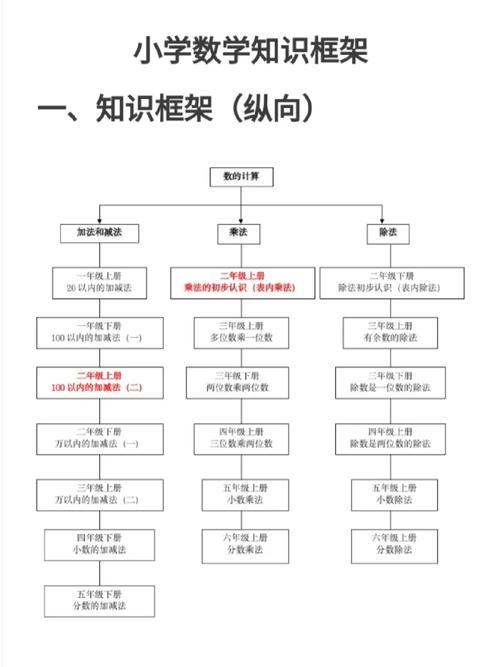

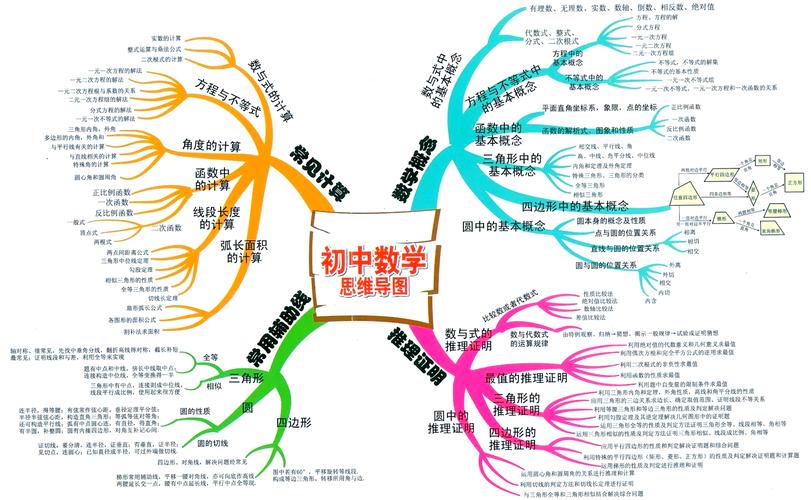

偷偷告诉你个秘密:小学数学就三大核心——数与运算、图形与空间、数据与推理,抓住这三点,就像玩俄罗斯方块找准关键位置一样。

四、遇到难题就放弃?你可能缺了关键一步

(敲桌子)第四个致命问题:孩子遇到难题直接摆烂怎么办?先摸摸良心:你是不是常说“这么简单都不会”?挫折教育不是打击教育,得给孩子搭梯子。

亲测有效的方法:

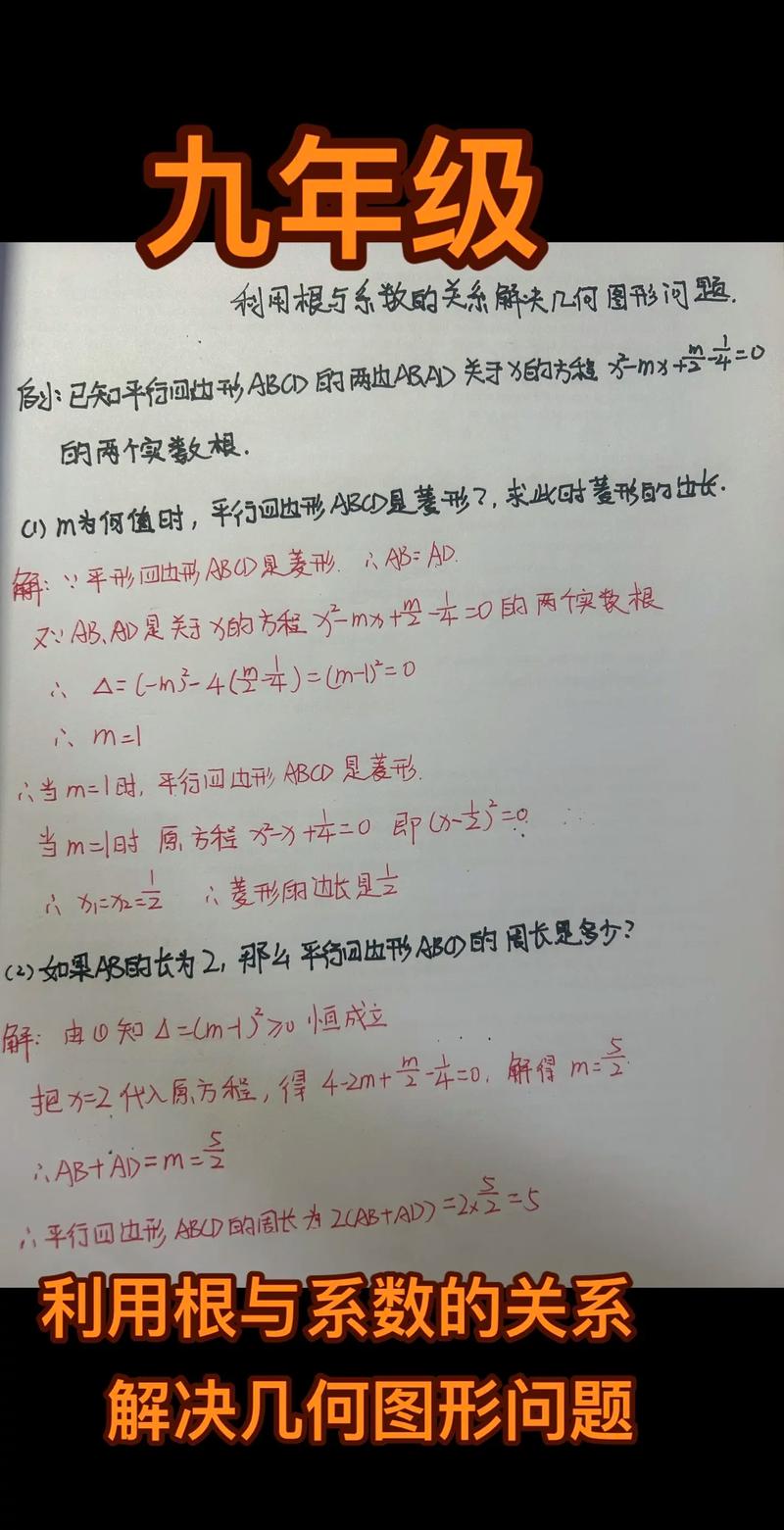

分步拆解法:把一道应用题切成“找已知条件→明确问题→选择方法→检查结果”四块

错误博物馆:专门准备个本子收集错题,每周评选“最意想不到错误奖”

装傻策略:故意算错让孩子纠正:“妈妈觉得应该是7×8=54,对吗?”

突然想到个数据:教育部调研显示,坚持整理错题的学生,数学平均分高出15分以上,这可不是玄学,而是因为暴露了思维漏洞。

五、最容易被忽视的杀手锏——数学阅读能力

(拍大腿)最后一个隐藏关卡:你以为数学不用阅读?大错特错!多少孩子栽在“至少”“不超过”“增加到/增加了”这些字眼上。读不懂题,再强的计算能力也白搭。

实战技巧来了:

圈关键词训练:用荧光笔标出“多多少”、“少几分之几”等核心信息

情景再现法:把题目编成小剧场演出来,甲乙相向而行”直接让两个玩偶对走

说题练习:让孩子用自己的话复述题目要求,说不明白的部分就是理解盲区

记得邻居家娃有次把“工作效率提高20%”理解成“每天多工作20分钟”,结果全家笑到肚子疼,你看,生活化解读能避免多少误会!

说到这儿啊,我突然想起个事,以前总觉得数学好的人都是天才,后来才发现——所谓天赋,不过是找对了方法+愿意持续练习,就像学骑自行车,开始歪歪扭扭怕摔跤,找到平衡点后就再也忘不掉了,别被什么“女生理科不行”“天生没数感”的鬼话忽悠,小学数学那点东西,真没到拼天赋的地步。

最后唠叨一句:别老盯着分数看,当孩子说“妈妈我知道怎么估算超市购物车总价了”,这可比考100分金贵多了,毕竟啊,数学从来都不是试卷上的数字游戏,而是理解世界的思维方式,你说是不是这个理儿?

发表评论