(文章开始前先深呼吸,搓搓手,假装在思考怎么开头)哎,大家有没有遇到过这样的情况?翻开小学数学作业本,看到题目就发懵:"小明有3个苹果,小红有5个梨..."这开头到底有什么门道?今天咱们就来掰扯掰扯这个看似简单却暗藏玄机的问题。

一、为什么要从"小明小红"开始?

(抓抓头发)说来也怪,数学题里老出现小明小红小花小狗,这可不是随便起的名字!首先啊,名字越普通越容易代入,要是题目开头是"奥特曼有8个怪兽",小朋友的注意力马上就被带偏了。生活化场景降低恐惧感——比起直接给数字算式,小朋友更容易接受"分水果""买铅笔"这类日常故事。

举个真实案例:某小学老师做过实验,用"小美买发卡"开头的题目,正确率比纯数字题目高23%,这说明啥?故事化的开头就是解题的润滑油!

二、题目开头的三要素套路

(敲黑板)注意啦!但凡合格的小学数学题开头,肯定包含这三个要素:

1、人物设定(小明、爸爸、老师)

2、具体物品(苹果、作业本、公交车)

3、数量关系(多2个、少3次、平均分)

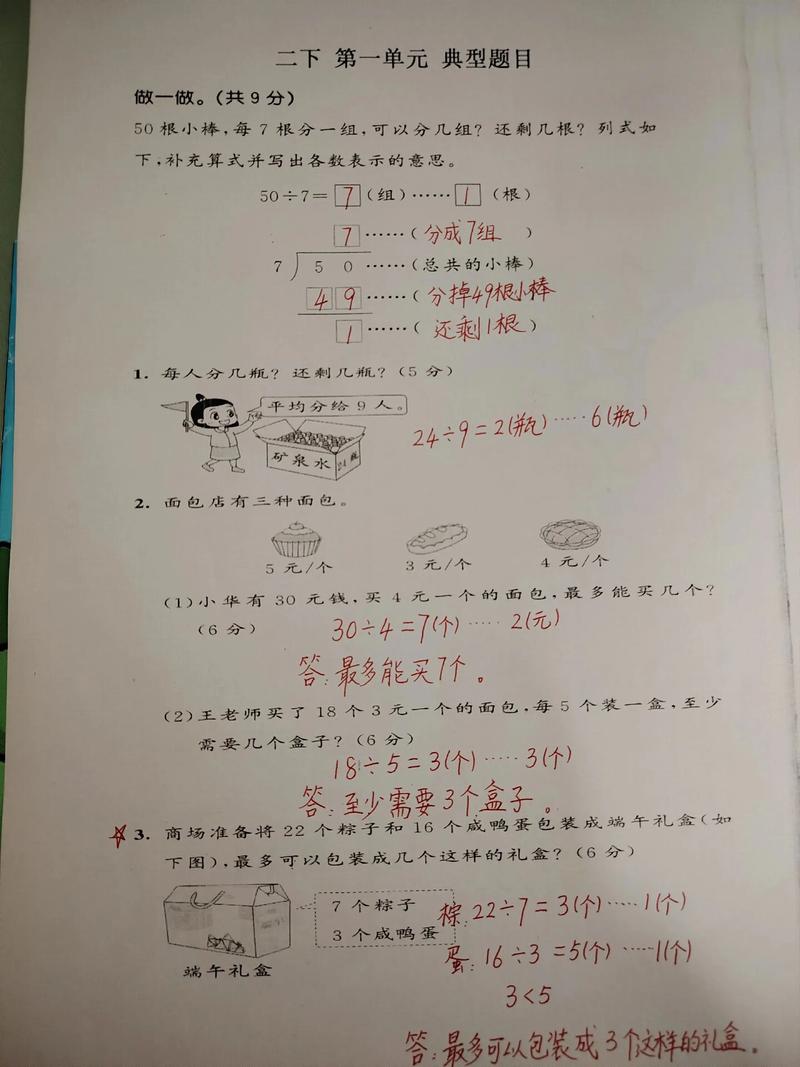

比如经典开场:"王老师要把36本作业本分给4个小组..."这短短一句话就暗藏除法应用题的所有线索,不信你数数看:人物(王老师)+物品(作业本)+数量(36和4)全齐活!

三、开头里的隐藏信息怎么抓?

(突然拍大腿)这里有个关键点!很多家长教孩子时总说"先把数字找出来",其实最先要抓的是动词,看看这些常见动词:

- 分给(暗示除法)

- 买来/吃掉(涉及加减)

- 往返/相遇(行程问题)

- 增加/减少(百分比)

举个栗子:"妈妈买了5斤橘子,吃掉2斤后又买了3斤",重点不在数字5、2、3,而在"买"和"吃"这两个动作暗示的运算顺序——先减后加。

四、遇到陌生开头怎么办?

(托腮思考状)要是碰上没见过的开头类型,比如最近流行的环保主题题:"小区垃圾分类站每天收集可回收物15kg..."这时候别慌!万变不离其宗,照样套用老方法:

1、圈出所有数字

2、标记动作关键词

3、画关系图(表示增加,←表示减少)

4、用生活常识辅助理解(垃圾分类和数学有啥关系?可能就是计算总量或比例)

五、家长辅导的三大雷区

(突然压低声音)说点掏心窝子的话,看到很多家长辅导作业时急得跳脚,其实问题可能出在这儿:

× 雷区1:直接报答案

(正确做法:指着题目开头问"这里说小明先做了什么事?")

× 雷区2:否定孩子理解

(应该说"你觉得小红为什么要给小花3颗糖呢?")

× 雷区3:跳过题目文字

(哪怕孩子认字慢,也要坚持让他自己读题)

有个真实数据:坚持让孩子自己读题的家庭,三个月后应用题正确率平均提升18%,这差距,可比报补习班实在多了!

六、与时俱进的题目开头

(突然兴奋)你们发现没?现在的数学题越来越潮了!去年统考题居然出现:"直播带货3小时卖出120件商品..."这说明啥?题目开头正在反映现实生活,遇到这类新题型别方,关键还是:

- 把新事物替换成熟悉概念(直播带货=卖东西)

- 关注单位变化(小时、件、元)

- 注意特殊表述("满减优惠""第二件半价")

七、个人血泪经验谈

(突然叹气)最后说点个人体会,以前总觉得数学题开头都是套路,直到有次帮侄女辅导作业,她指着"游泳池同时进水排水"的题目问:"为什么要边放水边漏水?这不是浪费水吗?"把我问得一愣——原来跳出数学思维才能更好理解题目!

现在教孩子时,我会先问:"你觉得这个游泳池管理员是不是有点傻?"等孩子笑了,再引导思考:"那我们要帮他算算多久能放满水,避免浪费呀!"这么一来,解题积极性噌噌往上涨。

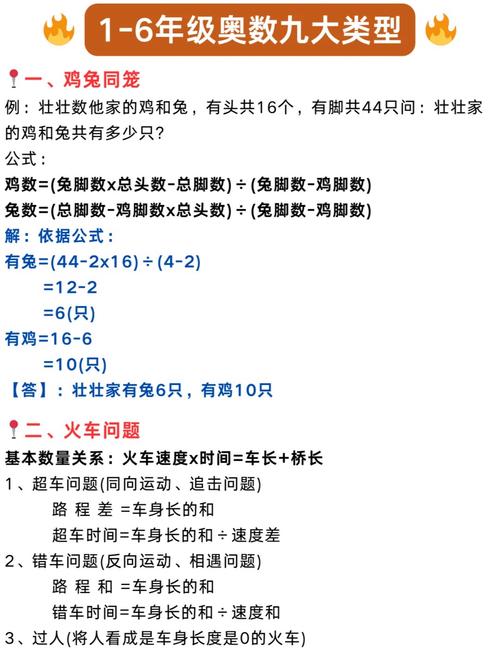

(突然看表)哎呀,不知不觉说了这么多,最后留个思考题:为什么数学题里老出现"鸡兔同笼"?难道古代人真把鸡和兔子关一起养?想通这个,下次遇到类似题目保准孩子眼睛发亮!记住啊,数学题开头就像故事书的封面,读懂了,后面的章节自然水到渠成。

发表评论