哎,说到高中数学试卷啊,不知道你有没有过这样的经历:拿到卷子一看,手心里全是汗,题目读了三遍还没看懂,脑子里开始循环播放“这题是人做的吗?”(笑)今天咱们就来聊聊,到底什么样的高中数学试卷会被称作“难”,顺便分析分析这些“大魔王”到底难在哪,新手小白又该怎么应对。

首先啊,咱们得搞清楚一个问题:什么样的试卷会被贴上“难”的标签?

是题目特别长?计算量爆炸?还是知识点像迷宫一样绕来绕去?其实啊,难的试卷往往有这几个特点:

1、知识点覆盖广:比如一道题同时考函数、几何和概率,逼着你把不同章节的内容“串烧”起来用;

2、题目灵活度高:表面看着像课本例题,但解题思路完全不走寻常路;

3、陷阱密集:比如选择题里选项长得像双胞胎,填空题一步算错全盘皆输;

4、时间压力大:给你两小时,但正常人类可能得用三小时才能做完…

举个真实案例吧——某年某省的高考数学压轴题,题目描述只有两句话,但解题需要用到三次函数求导、分类讨论和极限思想,直接把全省平均分拉低了8分,你说这能不叫难吗?

那问题来了:为什么有些试卷就是要设计得这么难?

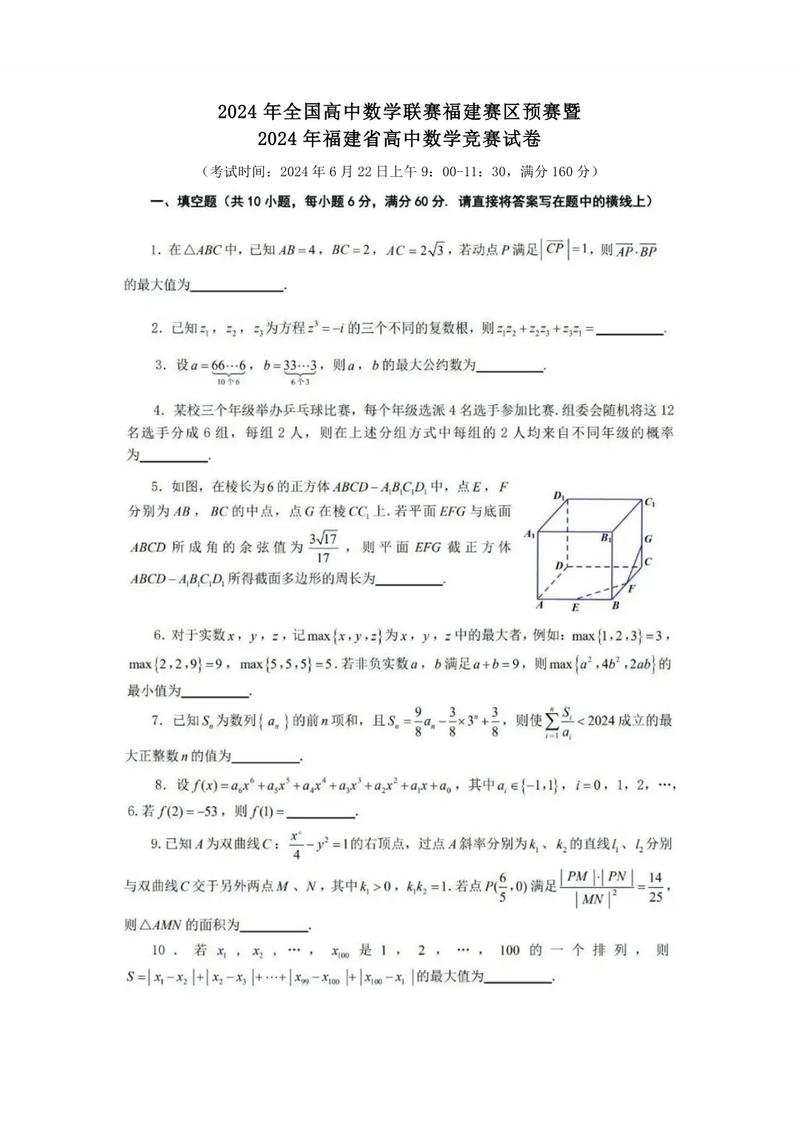

这里得说说出题老师的“小心思”了。试卷的难度本质上是为了分层——区分出真正理解数学逻辑的学生和只会套公式的“做题机器”,比如竞赛卷(比如全国高中数学联赛),题目难到连题干都可能得反复读三遍才能理解,但它的目的就是筛选出顶尖的数学苗子。

不过啊,咱们普通学生也别慌。难的试卷里往往藏着规律,比如有些题虽然解法独特,但核心思路可能和课本上的某道例题有“血缘关系”,这时候就得靠平时多积累,把基础打扎实了,再难的题也能找到突破口。

接下来咱们拆解几种“经典难卷类型”,新手小白可得竖起耳朵听好了!

1. 竞赛级试卷:地狱模式启动

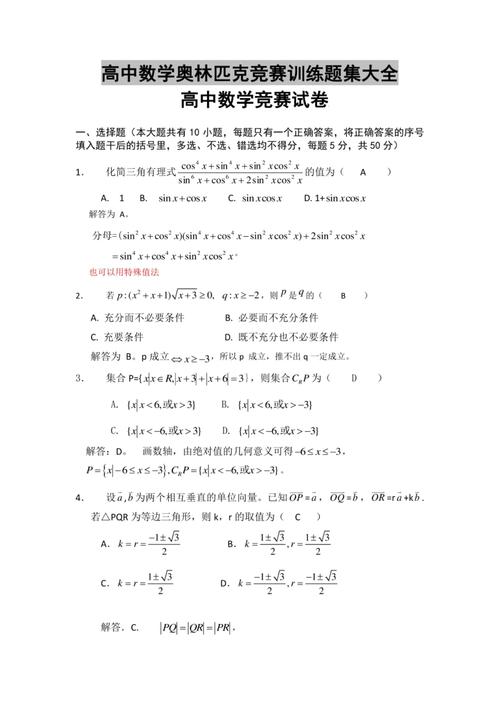

这类试卷的代表就是全国高中数学联赛、IMO(国际数学奥林匹克)预选题,它们的难点在于:

知识超纲:比如考大学才教的数论、组合数学;

思维跳跃性极强:可能需要用物理的对称性思想解几何题;

答案开放性高:有时候连标准答案都有好几种解法。

举个栗子🌰:某年联赛题要求证明“任意5个整数中,必存在3个数其和能被3整除”,这题看起来像小学数学,但实际要用到抽屉原理和模运算,对新手来说简直像看天书。

2. 模拟考“杀手卷”:老师的下马威

有些学校为了激励(吓唬)学生,会在高三模拟考里出“劝退卷”,这类卷子特点包括:

计算量爆炸:比如解析几何题要联立七八个方程;

题干信息量大:一道应用题读下来像篇小作文;

故意设置心理战:前几题就放高难度题打击信心。

比如去年某重点中学的月考题,导数大题融合了物理中的速度加速度模型,还要求自己建立坐标系,学生考完哀嚎:“我是来考数学还是考物竞啊?”

3. 自主招生卷:高校的智商过滤器

清北复交这些顶尖高校的自主招生题,那难度简直能刷新三观,它们的特色是:

跨学科融合:比如用生物种群模型考数列极限;

现实问题抽象化:把快递配送路线问题转化成图论;

强调数学直觉:有些题甚至不需要完整计算,靠逻辑推理就能“蒙”对。

比如某年清华自招题:“用数学方法解释为什么井盖是圆的?”这题表面考几何,实际在考察观察力和知识迁移能力。

看到这儿你可能会问:遇到这种“变态难”的卷子,新手该怎么活下来?

别急,咱们上干货!应对策略分三步走:

1、心理建设:告诉自己“难题是所有人的难题,能拿步骤分就是赢”;

2、战术性放弃:比如5分钟没思路的题先跳过,回头用剩余时间“捡漏”;

3、基础为王:再难的题也是由基础知识点拼接起来的,平时多练“一题多解”。

举个亲身经历吧——我高一第一次做竞赛模拟卷,12道题只会做3道,差点怀疑人生,后来老师一句话点醒我:“把每道错题拆解成3个基础知识点,你不会的其实是它们的组合方式。”结果半年后,同类型的卷子我居然能及格了!

最后啊,说点个人观点:数学试卷的难度其实是相对的,你觉得难的题,可能只是还没找到和它“对话”的方式,与其抱怨题目变态,不如把每次挑战当成升级打怪的经验包,记住啊,数学的核心从来不是“解难题”,而是培养一种抽丝剥茧、见招拆招的思维方式——这种能力,可比考试分数值钱多了!

(突然想到)对了,下次再遇到难题卡壳,试试哼首歌放松一下,科学研究表明,人在放松时,大脑更容易迸发灵感哦~🎵

发表评论