嗯,今天想和大家聊聊一个挺有意思的话题——上海初中生的数学水平到底咋样?可能很多人一听到这个题目,脑子里会冒出各种想法:是不是特别厉害?是不是天天刷题?有没有什么秘密武器?别急,咱们慢慢掰扯。

数学到底难不难?上海学生是不是天生就会?

这个问题得拆开看,数学本身确实需要逻辑和练习,但说上海学生“天生就会”绝对夸张了,不过,你不得不承认,这边的教育资源和体系确实有点东西,举个例子吧,上海的数学教材是全国统编的,但很多学校会加“校本课程”——说白了就是根据学生水平调整难度,比如有的学校会提前引入几何证明题,或者在应用题里结合生活场景(比如地铁换乘路线计算),这就让知识更接地气。

不过也别神话“天赋”,去年有个调查显示,上海初中生平均每天花在数学作业上的时间大概1.5小时,和全国平均水平差不多。关键还是方法和习惯——比如错题本整理、分步骤拆解难题,这些才是实打实的“内功”。

考试分数高就代表水平强吗?

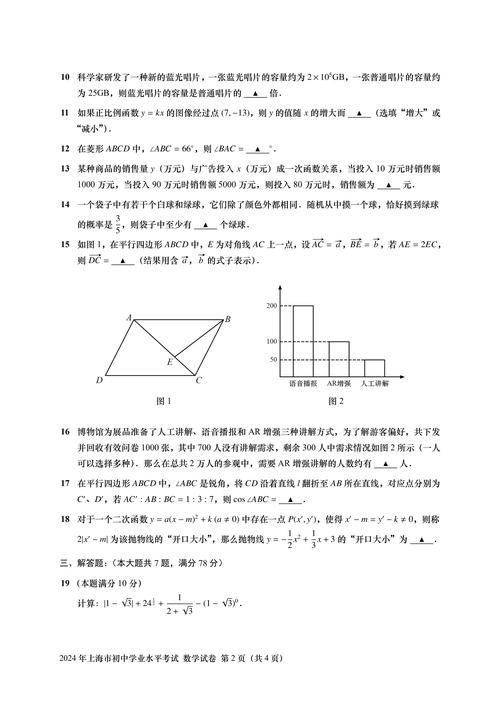

这问题挺有意思,上海中考数学满分150分,去年平均分大概在105分左右,看起来不算特别夸张对吧?但你要知道,这里的试卷设计有个特点:基础题占60%,中等难度30%,难题10%,也就是说,大部分学生能稳稳拿下基础分,但想冲高分就得拼思维灵活度了,比如去年压轴题是一道结合函数和实际交通流量的应用题,考的不是死记硬背,而是怎么把数学模型用到现实问题里。

不过分数之外,国际测评可能更有说服力,比如PISA(国际学生评估项目)里,上海学生的数学能力常年排前三,但这里有个细节:他们更擅长解决结构化问题,比如代数运算,但在开放型探究题上反而容易卡壳,这说明啥?训练有素,但创造力可能被题海战术限制了一部分。

再说说“刷题”这事儿到底有没有用

哎,说到刷题,估计有人要皱眉头了,但现实是——合理范围内的练习确实有效,上海很多老师会强调“精做”而不是“多刷”,比如同一类方程题,学生会被要求用三种方法解,然后比较哪种最省时间,这种训练能培养举一反三的能力,比无脑刷几十道题强多了。

不过反面案例也有,我邻居家孩子去年差点被数学整抑郁了,每天刷题到凌晨,结果考试一看到新题型就懵,后来老师让他停了半个月题,专门练思维导图和错题分析,成绩反而上去了。所以啊,方法不对,努力白费。

那普通家长能帮孩子做点啥?

别急着报班!先观察孩子的薄弱点,比如有的孩子计算总出错,可能不是粗心,而是数感没培养好,这时候玩点24点游戏、数独,比做卷子管用,再比如应用题总理解错题意,可以试试“题目翻译法”——把数学语言转成大白话,再找数量关系。

还有个绝招——让孩子当小老师,周末让孩子给你讲一道题,他能讲明白,说明真会了;要是磕磕巴巴,立马知道哪里卡壳,这招比盯作业好使,亲测有效!

最后聊聊“数学好”到底意味着什么

很多人觉得数学好=智商高,其实不完全对。数学更像一种思维方式——比如怎么拆分问题、怎么验证假设、怎么从错误中迭代,上海有些学校已经开始搞“数学项目式学习”,比如让学生设计一个校园零食铺的利润模型,或者用统计知识分析班级运动会的成绩,这种学习方式,比单纯追求分数有意义多了。

对了,前两天看到个新闻,上海有个初二学生用数学模型优化了小区垃圾分类站的分布,还拿了市级奖项,你看,学数学不是为了考试,而是为了解决问题——这才是核心。

个人观点时间:上海的数学教育确实有优势,但别光盯着分数和排名。培养兴趣、训练思维、连接现实,这三件事做好了,水平自然上去,反过来,如果只会机械刷题,哪怕考了满分,将来面对复杂问题时照样抓瞎,所以啊,数学好不好,真不是一张卷子能定论的。

发表评论