哎,说到小学数学实验册啊,估计很多家长和刚入行的老师都懵圈过,这玩意儿到底是个啥?是不是要把数学题做成手账?还是搞一堆实验器材在教室里折腾?别急,我今儿就掰开了揉碎了跟你唠唠——关键就一句话:数学实验册不是教辅书,是让孩子用生活里的东西玩转数学的工具箱。

第一部分:数学实验册到底长啥样?

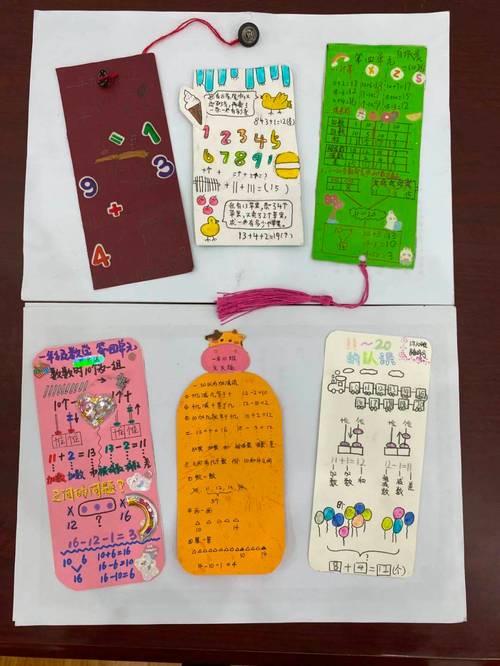

先来灵魂拷问:数学课本和实验册有啥区别?课本负责讲知识点,实验册就是让娃子们动手验证这些知识点,比如课本说"三角形内角和180度",实验册就会让你用纸片剪出三角形,撕下三个角拼成一条直线。核心就是一句话:让抽象概念变成看得见摸得着的操作。

举个真实案例:我邻居家三年级娃子,数学老考70分,后来老师让用实验册做分数游戏,用披萨模型切块玩,两个月后居然能考90了,你说神不神奇?

第二部分:零基础怎么动手做?

材料准备其实特简单:

1、A4纸20张(别整太厚,娃子拿着累)

2、彩色马克笔3-5支(颜色多了反而分心)

3、双面胶/固体胶(液体胶水容易弄得到处都是)

4、安全剪刀(刀刃带圆角的那种)

5、废旧物品(冰棍棒、瓶盖、纽扣这些都能当教具)

重点来了:千万别买现成的! 市面上卖的实验册都是固定模板,要让孩子自己动手设计才有用,就像吃别人嚼过的馍没味道,得自己啃才有意思对吧?

第三部分:具体操作步骤拆解

这里分三个台阶走:

1、生活观察阶段(1-2周)

- 让孩子记录家里哪些东西有数学元素(钟表、日历、瓷砖图案)

- 用手机拍下来贴在实验册第一页

- 关键问题:瓷砖为什么都是长方形或正方形?引发思考

2、动手验证阶段(3-4周)

- 准备三个重点实验:

- 用吸管做立体图形框架

- 用豆子摆乘法算式

- 用卷尺量家具尺寸算面积

- 每个实验都要画流程图:准备材料→操作步骤→发现规律

3、创意拓展阶段(持续进行)

- 让孩子改编课本例题(比如把应用题里的"小明"换成自家宠物名字)

- 设计数学谜题让家长解答(角色互换特别能激发兴趣)

第四部分:最容易踩的坑

新手常犯的三大错误:

过度追求美观(重点错!贴满贴纸画得花花绿绿反而干扰注意力)

代替孩子操作(家长一着急就自己上手,这实验册就成家长作业了)

缺乏持续性(做两天就扔一边,要养成每周更新2页的习惯)

有个血泪教训:我表妹去年给孩子做实验册,花200块买专业手账工具,结果娃光顾着玩火漆印章,数学知识点全忘光,所以说啊,越简单的工具反而越有效。

第五部分:检验成果的土方法

怎么知道实验册有没有用?看这三个信号:

1、孩子主动问"这个能不能记在实验册里"

2、做作业时会翻看自己之前记录的案例

3、能用实验册里的道具给家长讲题

比如测量单元,可以让孩子用实验册里的"自制软尺"(纸带+马克笔刻度)量全家人的脚长,再转化成厘米单位,这个过程既练测量又练单位换算,比做100道题都管用。

最后说点掏心窝的话

数学实验册这事儿吧,说难不难说简单也不简单,关键是要忍住代劳的冲动,接受前期的混乱阶段,刚开始可能贴得歪歪扭扭,记录得乱七八糟,但这就是孩子思维成长的过程啊,就像种花不能天天把土扒开看根长得怎么样,得给时间慢慢养。

突然想到个有意思的现象:现在很多学校要求实验册要评比打分,结果搞得家长各种代工,本末倒置了不是?其实实验册的价值不在成品多漂亮,而在制作时脑袋里刮过的思维风暴,下次看见孩子把实验册画得跟抽象派油画似的,先别急着发火,问问他这图案里藏着什么数学秘密——保不齐能给你说出个勾股定理来呢!

发表评论