开头部分

哎,你说男老师教小学生数学,到底该怎么教?是不是得板着脸讲公式,还是得天天拿个尺子吓唬小孩?其实啊,真不是这么回事儿!今天咱们就唠唠,怎么让数学课变得有趣又有效,尤其是刚入行的新手老师,千万别被“数学难教”这句话吓到。

对了,先问个问题:为啥有的孩子一上数学课就打哈欠,有的却眼睛发亮? 答案可能就藏在老师的方法里,同样是教“加减法”,你如果直接扔出一堆题目,孩子肯定犯困;但要是用游戏、故事或者生活里的例子,效果可能完全不一样。

第一块:先搞定心态,别把自己当“老师”

刚当老师的人,总想着“我得威严一点”“学生得怕我才能听话”,停!这可是小学生啊,尤其是低年级的孩子,他们需要的不是“怕”,而是“喜欢”。

举个例子,我认识一个男老师,上课前会和学生玩“数字接龙”游戏,比如他说“3”,学生接“6”,他再接“9”……谁接错了就做个鬼脸,结果呢?学生反而更愿意听课,因为他把“数学”和“快乐”挂钩了。

关键点:

1、放下架子,先当孩子的朋友——比如课间和他们聊聊动画片,或者用他们喜欢的角色编数学题;

2、幽默感是神器——偶尔自嘲一下,比如算错数时假装挠头:“哎呀,老师脑子卡壳了,你们快帮帮我!”;

3、别怕“不专业”——用孩子能听懂的话解释概念,比如把“分数”说成“切披萨”。

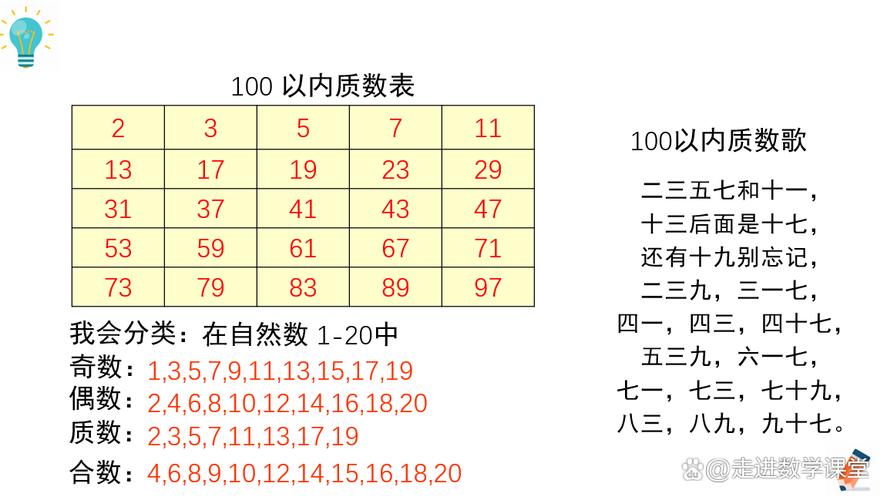

第二块:把抽象变具体,数学才能活起来

数学最大的问题是什么?太抽象!几何图形”“方程式”,孩子一听就懵,这时候,实物教学和生活场景就派上用场了。

比如教“周长”,可以带一卷软尺到教室,让学生量课桌、书本甚至自己的脑袋;教“加减法”时,用零食当教具(比如分糖果,算对了就能吃)。

再举个真实案例:有个老师教“概率”,直接带了一副扑克牌,让学生分组抽牌算概率,结果那节课,学生连下课铃响了都不想走,你看,把知识变成游戏,效果立竿见影。

第三块:差异化教学,别搞“一刀切”

一个班30个学生,有人算得快,有人连数字都认不全,这时候如果按同一进度教,肯定有人跟不上,有人觉得无聊。

怎么办?试试这几个方法:

1、分层任务——比如布置三种难度的题,让学生自己选做;

2、小组互助——让理解快的孩子当“小老师”,教其他同学(记得夸他们“你真厉害,都能当老师啦!”);

3、个性化反馈——别只说“错了”,而是具体指出问题,你这里忘记进位啦,再检查一下?”

这里有个数据可以参考:根据教育研究,差异化教学能提升20%以上的课堂参与度(来源:Journal of Educational Psychology, 2018)。

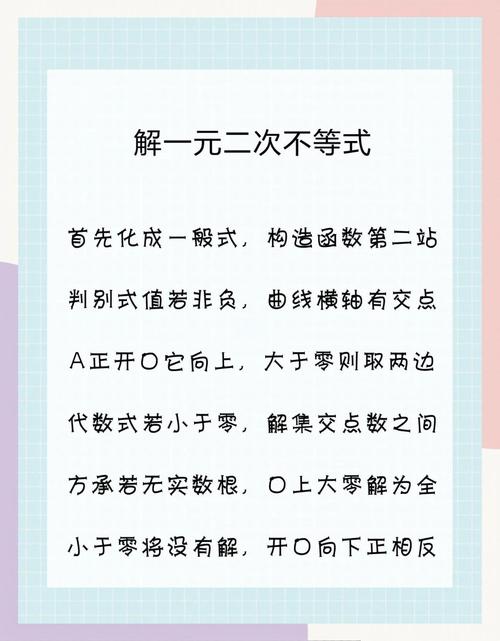

第四块:用“为什么”代替“怎么做”

很多老师习惯直接教步骤:“先写公式,再代数字,最后算结果”,但孩子只会机械模仿,根本不理解背后的逻辑。

举个例子,教“乘法分配律”时,别急着写(a+b)×c=a×c+b×c,而是先问:“如果小明买3个苹果和2个梨,每个水果5块钱,他一共花了多少钱?”让学生用两种方法算(比如先算苹果+梨的总数再乘5,或者分开算苹果和梨的钱再相加),这时候再引出公式,学生瞬间就懂了。

让孩子自己发现规律,比强行灌输强100倍。

第五块:表扬要具体,批评要委婉

“你真聪明!”“太棒了!”这种表扬听着开心,但没用,孩子需要知道“我哪里做对了”。

比如改成:“你刚才用画图的方法解应用题,特别有创意!”或者“你今天的计算全对,是不是检查得很仔细?”

批评的时候更要小心,别说“这么简单都错”,而是说:“这一步有点小问题,咱们再想想?”甚至可以用开玩笑的方式:“哎呀,这个数字是不是偷偷溜走了?咱们把它抓回来!”

个人观点时间

最后说点真心话:教数学,尤其是男老师教小学生,千万别被“性别标签”框住,有人觉得男老师就该严肃,其实亲和力比性别重要得多。

我见过最成功的数学老师,是个一米八的壮汉,但上课时会蹲下来和孩子说话,用夸张的表情讲“数字王国大冒险”,学生不但不怕他,还天天追着问“下节课玩什么”。

所以啊,方法对了,数学课也能变成孩子的期待,别总纠结“我是不是不够凶”“学生会不会不听”,把心思花在“怎么让他们觉得数学好玩”上,结果一定不会差。

最后的提醒

万一遇到瓶颈,别硬扛,多看看其他老师的公开课视频(比如某站上一堆资源),或者加个教师交流群,互相取经。教学是门手艺,得不断打磨。

好了,今天就唠到这儿,如果你刚入行,别慌,慢慢来,毕竟啊,能让孩子笑着学数学的老师,才是真高手。

发表评论