(开头部分用提问引发兴趣)

哎,你有没有发现,孩子幼儿园还在数手指头呢,一上小学突然要学加减法、应用题了?这中间的跨度是不是跟坐过山车似的?今天咱们就来聊聊这个让人头大的问题——怎么帮孩子稳稳当当地跨过小学数学这道坎儿。

第一个问题来了:数学接轨到底接的是啥?

别急着翻教材,先想想啊,小学数学重点根本不是算数速度,而是培养数感,啥叫数感?就是孩子看到数字不犯怵,能理解"3个苹果吃掉1个还剩几个"这种抽象概念,我邻居家小孩5岁就能背乘法表,结果一年级遇到应用题,愣是搞不懂"每排5人站4排"是啥意思——这就是典型的数感没跟上嘛。

培养数感有三大招:

1、日常物件计数法:遛弯时数路过的汽车,吃饭前数碗筷

2、实物拆分游戏:用积木演示"5拆成2和3"的概念

3、生活场景模拟:超市购物让孩子算该找多少钱(别担心算错,我儿子第一次算账还倒贴了老板两块钱呢)

第二个疑问:非得提前学课本内容吗?

先说结论啊——完全不用!但是得做思维准备,就像学游泳前先在澡盆玩水,关键是消除对水的恐惧,有个研究数据挺有意思的:提前学完一年级课程的孩子,到了三年级数学成绩反而比没提前学的低8%,为啥?因为过早刷题把学习兴趣给刷没了呗。

更聪明的做法是:

玩转空间游戏:乐高搭建、七巧板拼图(我闺女用七巧板拼出班主任侧脸这事儿能笑一年)

时间管理初体验:用沙漏感受5分钟有多长

钱币认知游戏:办个家庭小超市,纸币硬币混着用

第三个关键点:计算能力到底重不重要?

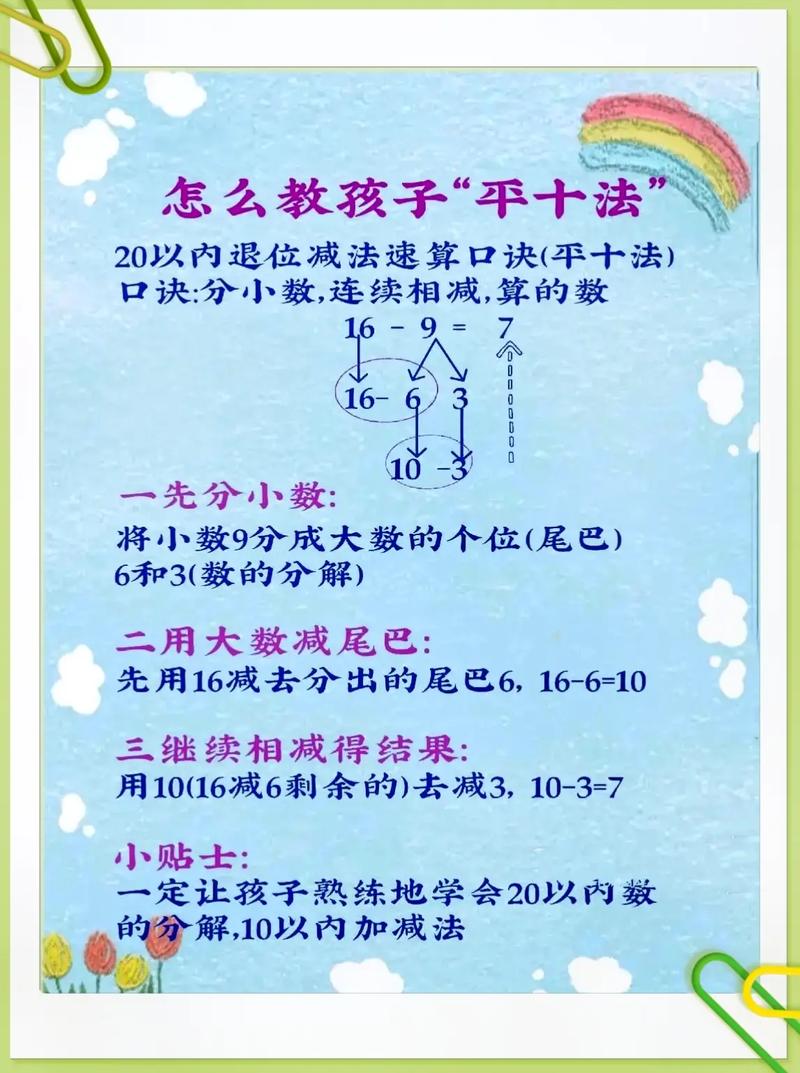

重要,但别搞错重点!不是要算得快,而是要理解运算逻辑,见过太多家长让孩子每天做50道口算题,结果孩子看见等号就手抖,其实刚开始学的时候,掰手指头是完全OK的!我家娃到现在做20以内加减法还得偷偷摸手指,但人家解题思路特别清晰。

这里分享个绝招:故事化计算,比如把"8-3=5"说成"城堡里有8个卫兵,3个去巡逻了,剩下几个看大门?"孩子自己编的故事越离谱,记得越牢,上次有个小孩跟我说7+5是"奥特曼打了7个小怪兽又来5个",这想象力不服不行。

第四个常见误区:应用题是洪水猛兽?

很多家长最头疼的就是应用题,其实破解的关键在生活化迁移,举个例子啊,同样是"小明有12颗糖,分给朋友后还剩5颗",你要是直接写在作业本上,孩子可能懵圈,但要是换成"你的乐高小人现在有12个武器,战斗结束后剩下5个,用了几个?"立马就不一样了。

记住这三个步骤:

1、实物演示:真的拿12块饼干分一分

2、画图解题:圆圈、线条比数字更直观

3、反向出题:让孩子给你出应用题(相信我,他们的脑洞会让你怀疑人生)

第五个隐藏关卡:数学焦虑会传染!

这事儿我得重点说说,你有没有过这种经历?辅导作业时忍不住吼:"这么简单都不会?"然后孩子眼泪汪汪的样子让你更抓狂,美国有个调查显示,家长辅导数学时的焦虑情绪,会直接导致孩子数学成绩下降14%——这可比不做作业还可怕!

试试这几个降压妙招:

错题收集本:把错题变成"闯关记录"

装傻策略:"哎呀妈妈也算错了,咱们一起再想想"

彩虹屁秘籍:重点夸具体行为:"刚才你用积木解题的方法太聪明了!"

最后说说我的私房观点啊

其实数学接轨最重要的就三件事:别急着跑,要慢慢走;别光用嘴教,要多用手玩;别盯着分数,要守着兴趣,就像学走路肯定会摔跤,数学学习过程中犯错太正常了,我见过最成功的案例,是个爸爸每天和孩子玩"数学冷笑话"游戏,现在那孩子四年级,已经会自己编数学谜语了。

对了,突然想到个事,上次在公园看见个奶奶教孙子认钟表,她说了句特别棒的话:"你看这时针分针,转来转去就是在和我们玩捉迷藏呀。"所以啊,别把数学当任务,就当是和孩子一起玩的智力游戏,这事儿就成了大半啦。

发表评论