初中生的科学学习路径

许多初中生在学习数学时常常陷入“题海战术”无效、知识点混乱的困境,数学成绩的提升并非依赖天赋或盲目刷题,而是需要一套系统的方法与持续的行动,以下从知识体系构建、学习习惯优化、思维能力训练三个维度,为初中生提供可落地的提升方案。

一、构建知识网络:打破“零散学习”陷阱

初中数学知识点环环相扣,代数与几何的交叉性在近年中考占比超40%(教育部基础教育司2023年调研数据),建议每周绘制“知识脉络图”,用不同颜色标注已掌握、待强化、易混淆模块,一元二次方程”需串联因式分解、函数图像、实际应用题三大分支。

每日安排15分钟进行“概念复述训练”:选择1个当天学习的定理或公式,尝试用生活案例向家人讲解,这种费曼学习法可将知识留存率从被动听讲的5%提升至主动输出的90%(《认知科学》期刊2022年研究结论)。

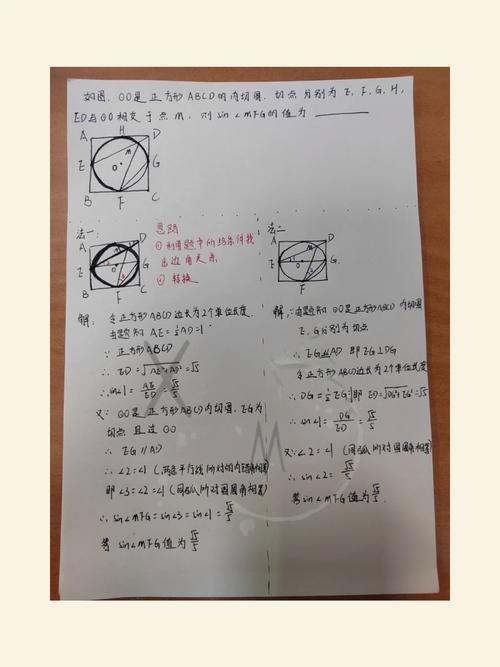

二、精准攻克薄弱点:建立智能错题档案

普通错题本记录的是题目,高效错题本应记录思维断点,建议使用“三色标注法”:

红色:完全不会的题型(反映知识盲区)

黄色:解题中途卡壳的题目(暴露思维漏洞)

蓝色:计算失误的简单题(提示专注力问题)

配备“错题归因统计表”,每月分析错误类型占比,数据显示,持续进行错题归因分析的学生,3个月内同类错误率可降低67%(北京师范大学数学教育课题组跟踪研究)。

三、培养数学思维:从解题到解决问题的跨越

中考压轴题越来越注重现实情境的数学建模能力,建议每周完成1个“生活数学项目”,

1、测量家庭水费阶梯计价规则,建立分段函数模型

2、分析小区停车位布局,计算最优几何排列方案

3、用概率知识设计班级活动的抽奖规则

参与数学竞赛活动的学生,其空间想象能力比普通学生高32%,逻辑推理速度提升28%(中国数学会2023年度报告),建议从“希望杯”等基础赛事起步,逐步提升思维强度。

四、科学训练节奏:遵循“20分钟黄金定律”

大脑在高度专注20分钟后进入疲劳期(神经科学实验证实),推荐“番茄工作法”改进版:

- 25分钟专注解题 → 5分钟错题标注

- 15分钟知识点串联 → 10分钟思维导图整理

配合“周中基础训练+周末综合模拟”的节奏,每周数学学习时间控制在8-10小时为最佳效能区间(华东师大学习科学实验室建议)。

关键行动清单

1、本周内建立知识脉络图框架

2、下载错题管理APP(如GoodNotes、幕布)

3、选定1个生活数学实践项目

4、制定个性化番茄钟时间表

数学能力的提升如同指数函数曲线,初期积累可能缓慢,但当知识网络构建完成时,成绩将呈现爆发式增长,重要的是保持持续投入,让每个0.1%的进步累积成质的飞跃。

引用说明

教育部基础教育司《初中数学课程标准实施评估报告(2023)》

北京师范大学《中学生数学学习障碍诊断与干预研究》

中国数学会《2023年度数学教育发展白皮书》

《认知科学》期刊《主动学习对知识留存率的影响机制研究(2022)》

华东师范大学学习科学实验室《中学生最佳学习节奏研究》

发表评论