之一,掌握它的核心方法不仅能帮助孩子解决数学问题,还能培养逻辑思维,下面从基本概念到实际应用,详细解释如何正确求解速度。

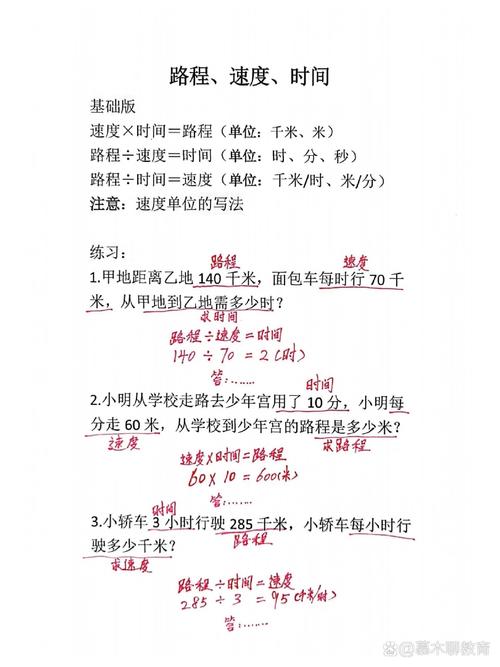

一、速度的基本概念

速度描述物体运动的快慢程度,通常用单位时间内移动的路程表示,汽车每小时行驶60千米,即速度为60千米/时,数学中,速度的计算公式为:

速度 = 路程 ÷ 时间

这一公式贯穿小学阶段所有相关题型,需牢固掌握。

二、公式的灵活运用

根据题目条件,公式可变形为:

路程 = 速度 × 时间

时间 = 路程 ÷ 速度

小明骑自行车上学,速度为200米/分钟,15分钟到达学校,求家到学校的路程。

200米/分钟 × 15分钟 = 3000米

通过代入公式,答案一目了然。

三、解题的关键步骤

1、明确已知条件:题目中哪些数据代表路程、时间或速度?

2、统一单位:如路程是“千米”,时间是“小时”,需换算一致。

3、选择对应公式:根据未知量(求速度、路程或时间)决定公式。

4、代入计算并检查:核对单位是否合理,数值是否符合常识。

易错点提醒:

- 混淆“平均速度”与“瞬时速度”,小学题目通常指平均速度。

- 单位错误,如“米/秒”与“千米/时”未换算,3米/秒 ≠ 10.8千米/时(正确换算为×3.6)。

四、实际应用举例

例1:一辆火车2小时行驶240千米,求速度。

解:240千米 ÷ 2小时 = 120千米/时

例2:小红以每分钟50米的速度步行上学,用了20分钟,学校离家多远?

解:50米/分钟 × 20分钟 = 1000米

五、培养数学思维的技巧

1、画线段图辅助理解:用线段表示路程,分段标出时间和速度,直观展现关系。

2、联系生活场景:如计算跑步、乘车时间,让孩子感知数学的实用性。

3、反向提问训练:已知速度和时间,求路程;或已知路程和速度,倒推时间。

个人观点:速度问题本质是理解“量”与“量”的关系,死记公式不如多结合生活实例,家长辅导时,可引导孩子观察钟表、地图距离,或记录家庭出行时间,将抽象公式转化为具象经验,更能提升学习效果。

发表评论