估算在小学数学中的重要性及应用方法

估算能力是小学数学学习中的核心技能之一,不仅能提升计算效率,还能培养逻辑思维与实际问题解决能力,许多家长和学生在面对估算题目时容易陷入“精确计算”的误区,导致解题效率低下,本文将从实际应用出发,系统梳理估算方法,帮助学生快速掌握技巧。

一、估算的核心意义

估算并非“粗略计算”,而是通过合理简化问题,快速逼近答案的策略,购物时计算总价、测量长度时判断大致范围,都需要估算能力,根据新课标要求,小学阶段需重点培养数感,而估算正是数感训练的重要环节。

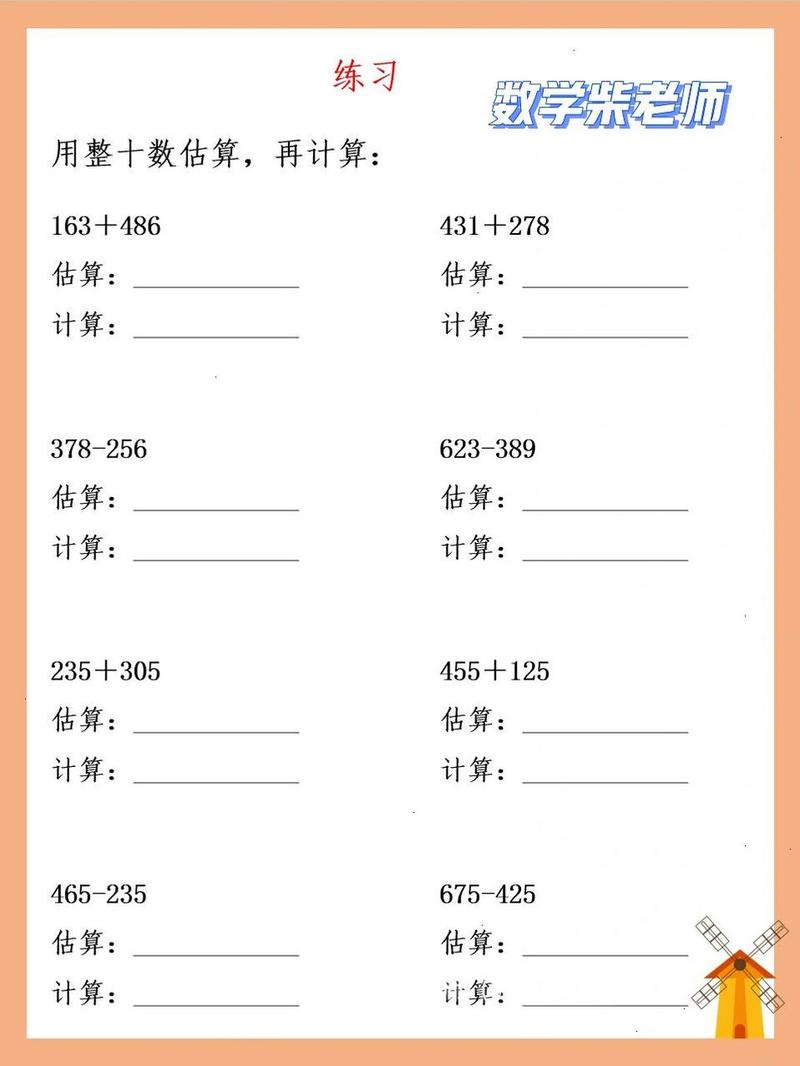

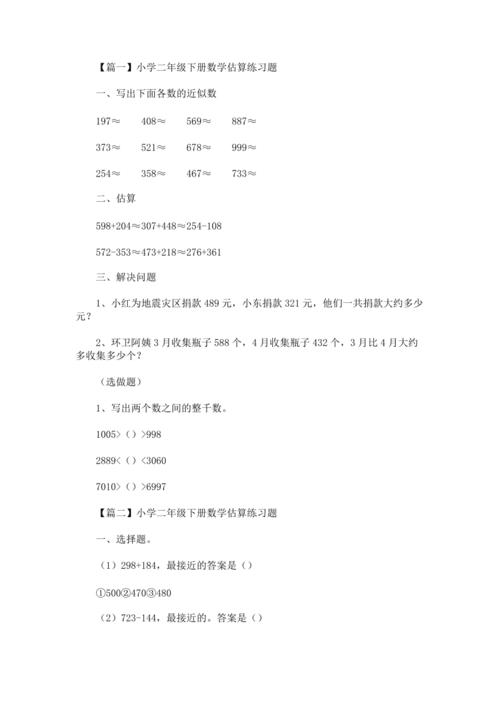

二、估算的三大常用方法

1、四舍五入法

将数字近似到最接近的整十、整百或整千数,计算“386+512”时,可简化为“400+500=900”,实际结果为898,误差极小。

适用场景:加减法运算、金额估算。

2、分组补偿法

将复杂算式拆分为多个简单部分,分步估算后调整误差,计算“73×4”时,先算“70×4=280”,再补上“3×4=12”,最终结果为292。

适用场景:乘除法、混合运算。

3、参照物对比法

利用已知数据作为参照,快速判断结果范围,已知“18×5=90”,则“19×5≈95”,无需精确计算即可得出合理区间。

适用场景:比较大小、验证答案合理性。

三、日常练习技巧

1、生活场景模拟

将估算融入生活,如买菜时让孩子预估总价,或旅行前计算路程时间,提升应用意识。

2、游戏化训练

设计“快速抢答”游戏,用卡片随机生成算式,要求10秒内估算结果,增强反应能力。

3、错题复盘

记录估算误差较大的题目,分析原因,是否过度简化数字,或未考虑进位影响。

四、常见误区与应对策略

误区1:完全依赖估算,忽略精确计算

估算与精确计算需结合使用,考试中先用估算确定答案范围,再精确计算验证。

误区2:忽略单位转换

涉及单位时(如米、千克),需先统一单位再估算,避免结果偏差。

五、观点分享

作为教育实践者,我认为估算能力的核心在于“灵活”而非“机械”,家长在辅导时,应避免强调“唯一正确方法”,而是鼓励孩子根据题目特点选择策略,超市价格标签常以“.99”估算时可引导孩子将“5.99元”视为“6元”,再扣除零头,既锻炼思维,又贴近实际。

数学能力的提升需要长期积累,耐心引导孩子发现估算的实用性,比单纯追求正确率更重要。

解决小学数学中的估算问题,需掌握关键步骤和策略,先理解题意明确范围和目标值;再运用近似数简化计算过程并快速得出结果区间或合理估计答案大小和方向等能力训练是关键所在!