高中数学学习是许多学生面临的挑战,尤其随着知识难度加深,如何高效掌握核心内容并避免常见误区,成为关键,本文从实际学习场景出发,结合教育专家建议,提供可落地的指导方向。

1. 重视基础概念,避免盲目刷题

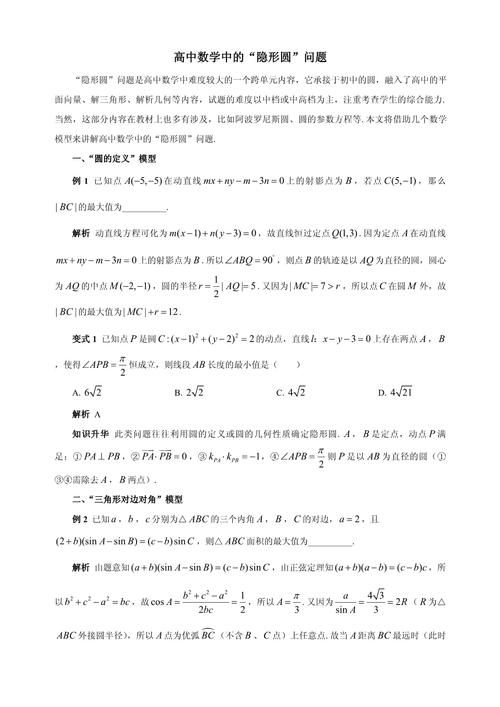

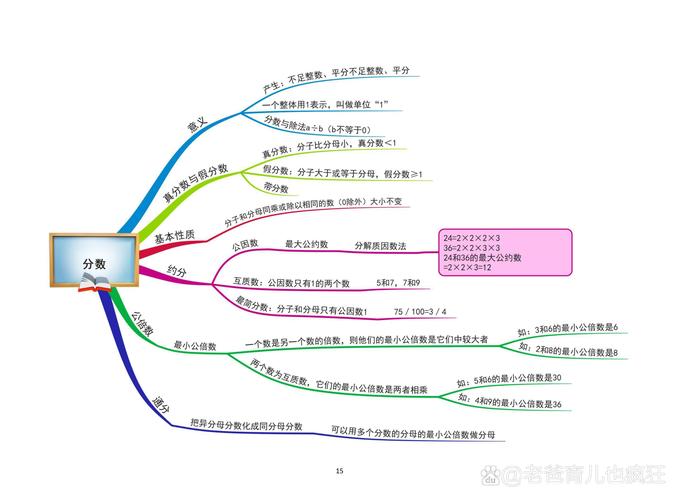

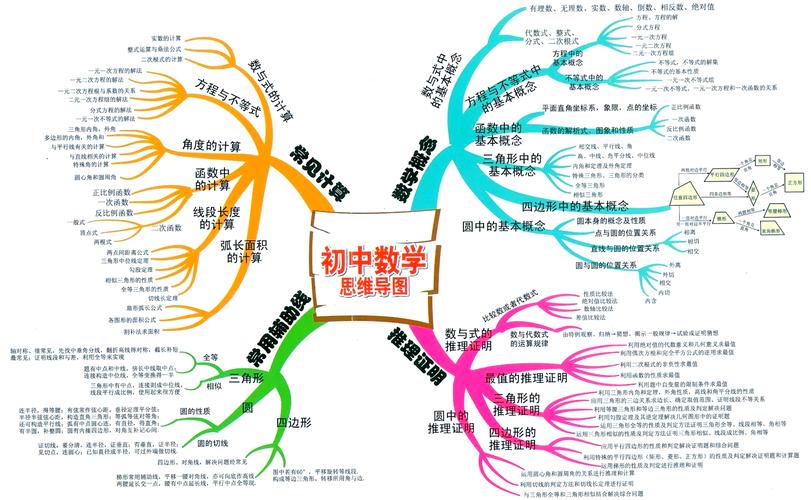

许多学生误以为数学成绩提升依赖题海战术,实则概念理解才是根本,函数单调性、向量坐标运算等基础内容若未吃透,解题时容易陷入“套公式却不知原理”的困境,建议每学完一章,用思维导图梳理定义、定理的推导过程,确保对知识点的来龙去脉清晰。

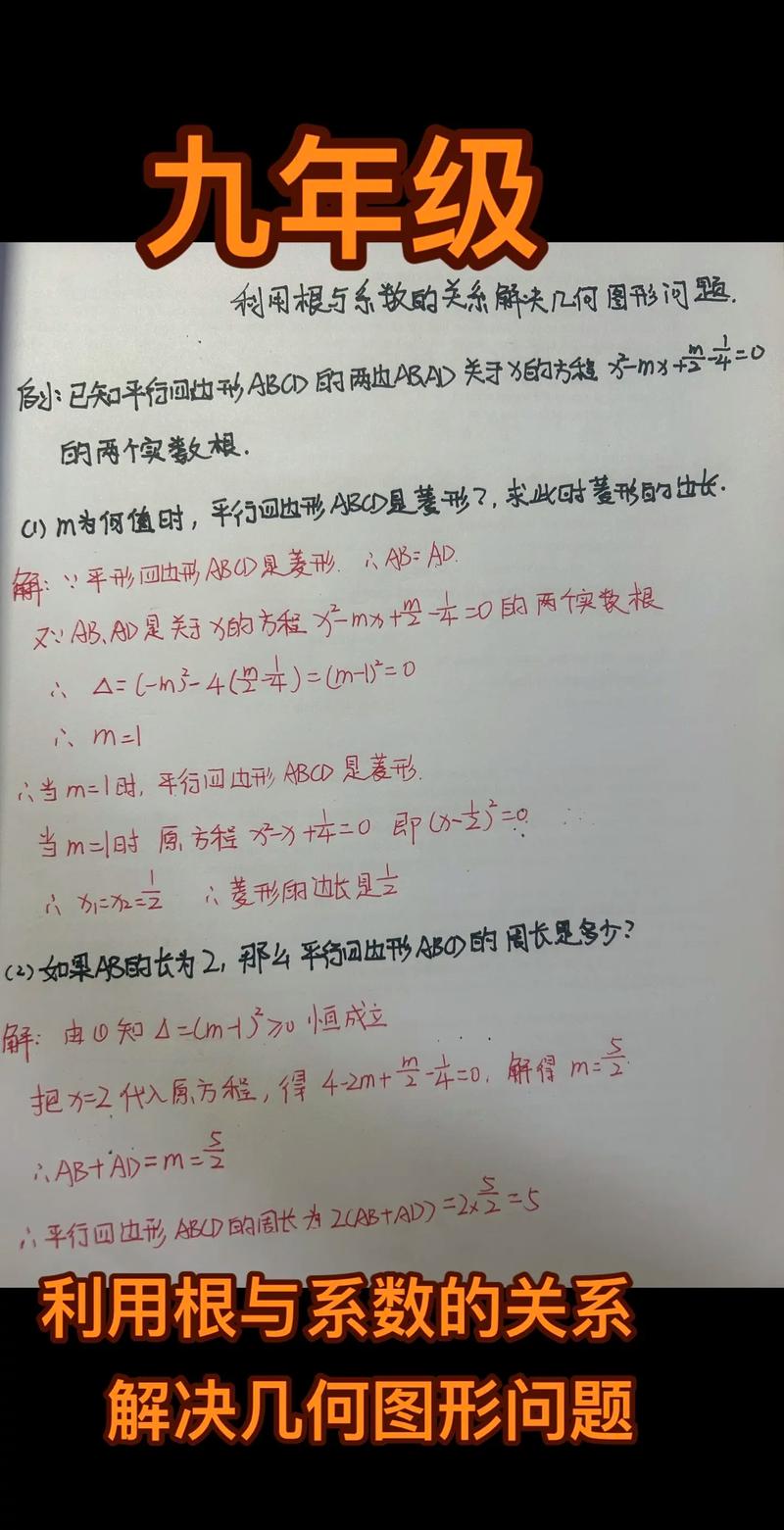

2. 培养逻辑链拆解能力

压轴题常考察综合应用能力,但核心在于拆分问题,以解析几何为例,遇到复杂条件时,先将其转化为方程或几何关系,再逐步寻找变量间的联系,平时练习可尝试对答案步骤进行“反向拆解”,标注每一步的逻辑依据,强化分析思维。

3. 建立错题本的“有效方法论”

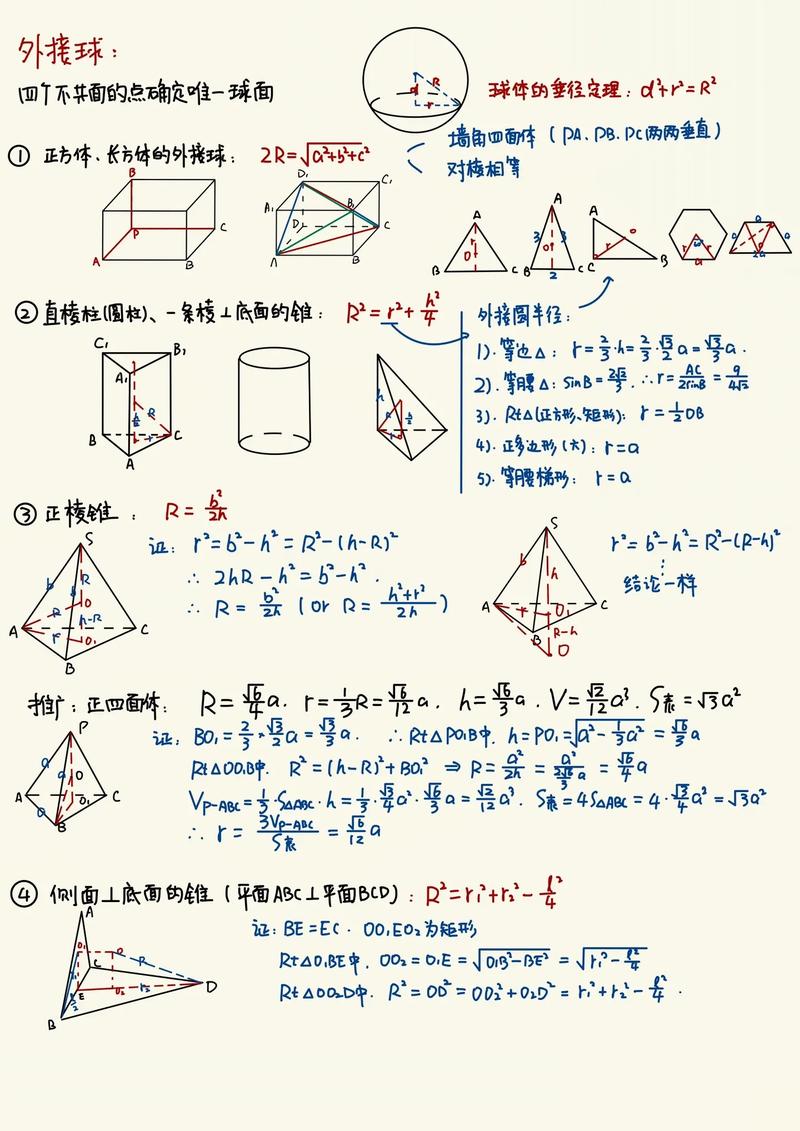

记录错题并非简单抄写题目,而需分类标注错误类型:计算失误(如符号错误)、思路偏差(如忽略隐藏条件)、知识漏洞(如公式记错),每周针对同一类问题集中攻克,并归纳通用解题模板,立体几何证明线面平行时,优先考虑中位线或平行四边形性质。

4. 合理分配学习优先级

时间有限时,建议按“薄弱模块>易提分模块>优势模块”排序,若概率统计得分率低但题型相对固定,可集中训练数据分布与期望计算;解析几何虽难,但掌握常见二级结论(如焦点弦长公式)能显著提升效率。

5. 避免过度依赖“秒杀技巧”

部分学生热衷收集快速解题口诀,却忽视常规方法的系统性,导数大题直接用洛必达法则求极限,可能因步骤跳跃导致扣分,课堂强调的通性通法往往更贴合考试评分标准,技巧仅作为补充工具。

6. 调整心态:接受阶段性瓶颈

成绩波动时,需区分“真瓶颈”与“假瓶颈”,若多次考试均在圆锥曲线失分,说明存在知识缺陷;若因审题粗心或时间分配不当,则需调整应试策略,可与老师沟通定制专项突破计划,而非盲目增加练习量。

数学能力的提升需要日积月累,但方向比努力更重要,个人建议将50%精力用于概念深化与错题复盘,30%用于限时训练,20%用于拓展思路,坚持三个月,多数学生能观察到显著进步。

发表评论