数学公式掌握不牢?针对性提升是关键

许多家长发现,孩子进入小学中高年级后,数学成绩开始下滑,尤其涉及公式应用时容易出错,这种现象并非个例,但解决的关键在于找准问题根源,而非单纯重复练习。

一、公式学不好的常见原因

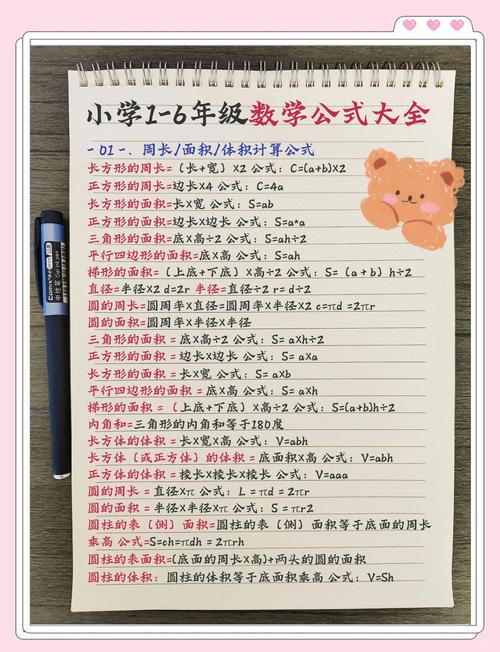

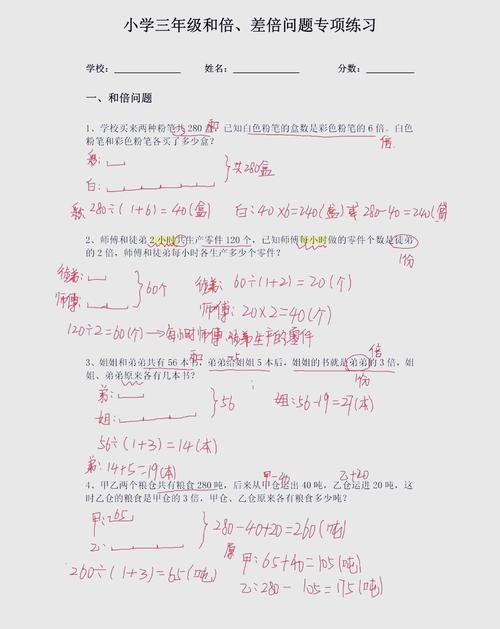

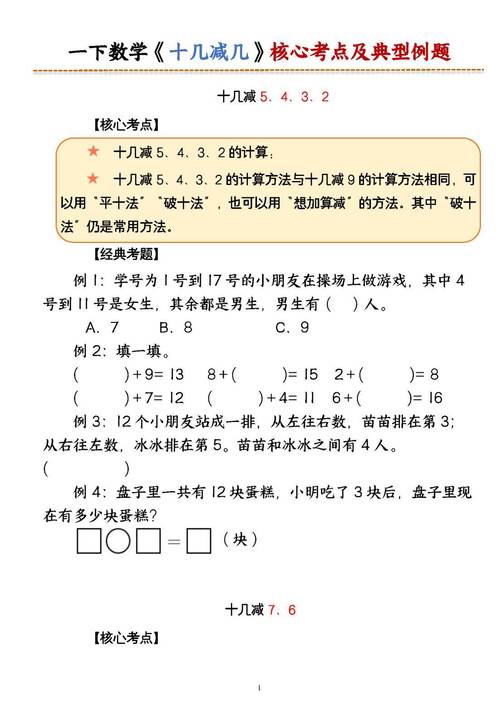

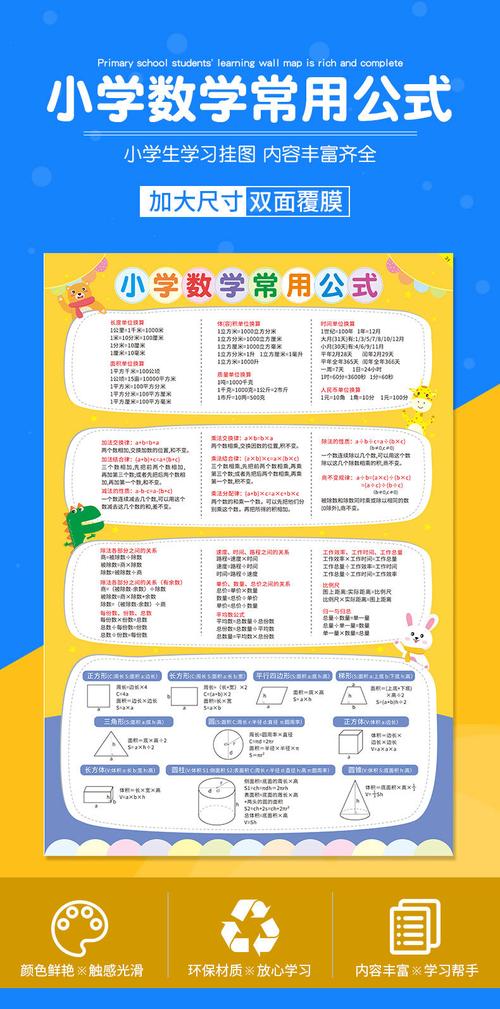

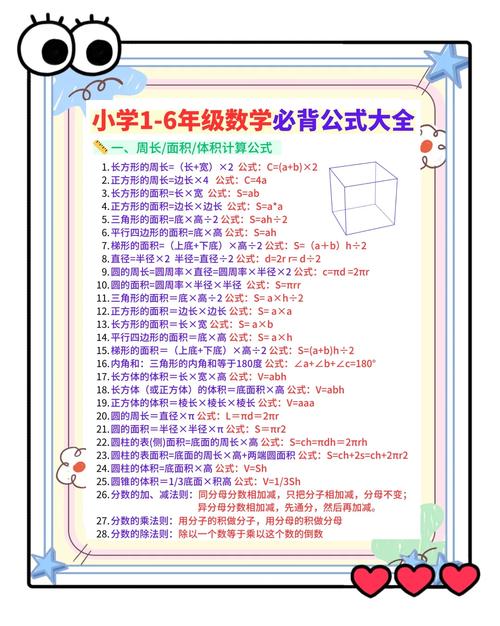

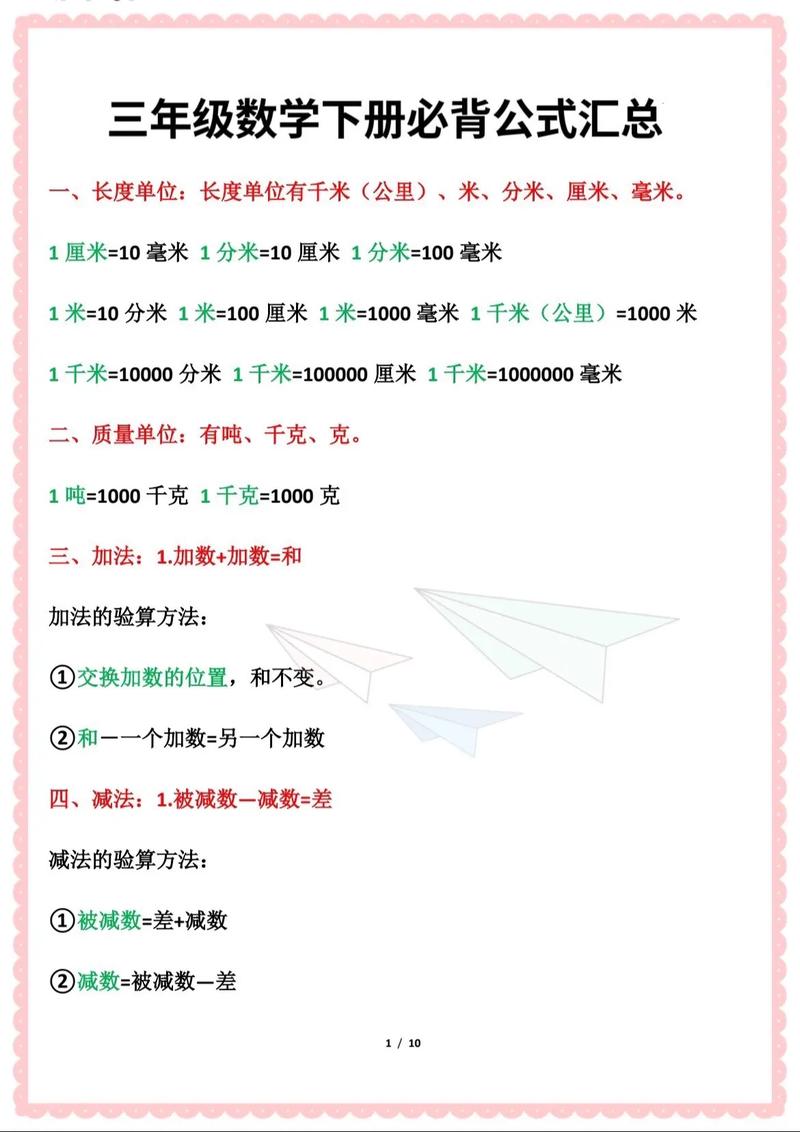

1、概念理解不透彻:公式的推导逻辑未被真正消化,导致套用混乱,长方形周长公式“(长+宽)×2”,若孩子不理解“周长是四条边的总和”,可能混淆面积公式。

2、缺乏场景化训练:脱离实际应用的公式记忆容易遗忘,如“速度×时间=路程”,可结合生活中的出行计划帮助理解。

3、心理畏难情绪:公式关联的题型难度提升后,孩子容易因挫败感产生逃避心理。

二、高效补救的3个方法

方法1:用“思维导图”串联知识点

将同一单元的公式按逻辑关系绘制成图,学习平面图形时,从周长公式延伸到面积公式,标注图形转化关系(如平行四边形剪拼成长方形),这种可视化工具能帮助孩子建立知识网络,减少记忆碎片化。

方法2:设计“错题游戏”

将孩子常错的公式题改编成趣味挑战,用扑克牌写出公式的不同部分,随机抽取后组合成完整算式;或利用家庭物品设计“数学寻宝”,用公式计算结果找到“宝藏”,游戏化学习能降低抵触情绪,强化记忆。

方法3:关联生活场景

例如购物时让孩子计算折扣价格(涉及百分数公式),或测量家具尺寸计算空间利用率(面积与体积公式),实际应用能让孩子直观感受公式的意义,而非机械记忆。

三、家长需避免的误区

过度强调“刷题量”:重复低效练习可能加剧厌学情绪,优先保证“10分钟精准练习”远胜于1小时盲目做题。

代替孩子思考:直接告知答案会剥夺探索机会,可改用提问引导,如:“你觉得这一步能用我们学过的哪个公式?”

忽略非智力因素:公式运用困难可能与专注力、书写习惯相关,观察孩子是否因粗心漏写单位,或跳步计算导致符号错误。

四、长期提升:从“公式记忆”到数学思维

数学公式本质是解决问题的工具,鼓励孩子尝试“一题多解”,例如计算梯形面积时,除了标准公式,能否用拼接法转化为已知图形?这种思维训练能增强举一反三的能力,减少对单一公式的依赖。

个人观点:公式薄弱并不可怕,甚至是一个发现学习漏洞的契机,家长的角色是成为“脚手架”——提供支持但不替代成长,与其纠结某次考试的分数,不如关注孩子是否真正享受思考的过程,数学的本质不是正确答案,而是面对未知问题时,依然保持探索的勇气。

发表评论