数学基础决定学习高度

小学阶段是数学思维培养的黄金时期,扎实的基础不仅能提升成绩,更能为未来理科学习埋下伏笔,许多家长常问:“数学基础如何系统建立?”结合教育心理学研究与实践经验,分享一套可落地的学习方法。

一、从兴趣入手,避免“填鸭式”训练

儿童对抽象数字的认知需经历“具象—形象—抽象”三个阶段,低年级学生用积木理解加减法,比单纯背诵口诀更有效,推荐三类活动:

1、生活场景渗透:超市购物时让孩子计算价格,分水果时练习等分概念;

2、游戏化工具:七巧板锻炼几何思维,扑克牌速算提升反应力;

3、故事引导:用《数学家阿基米德》等绘本激发探索欲。

二、优先吃透“四块基石”

根据人教版教材重点,以下内容需反复巩固:

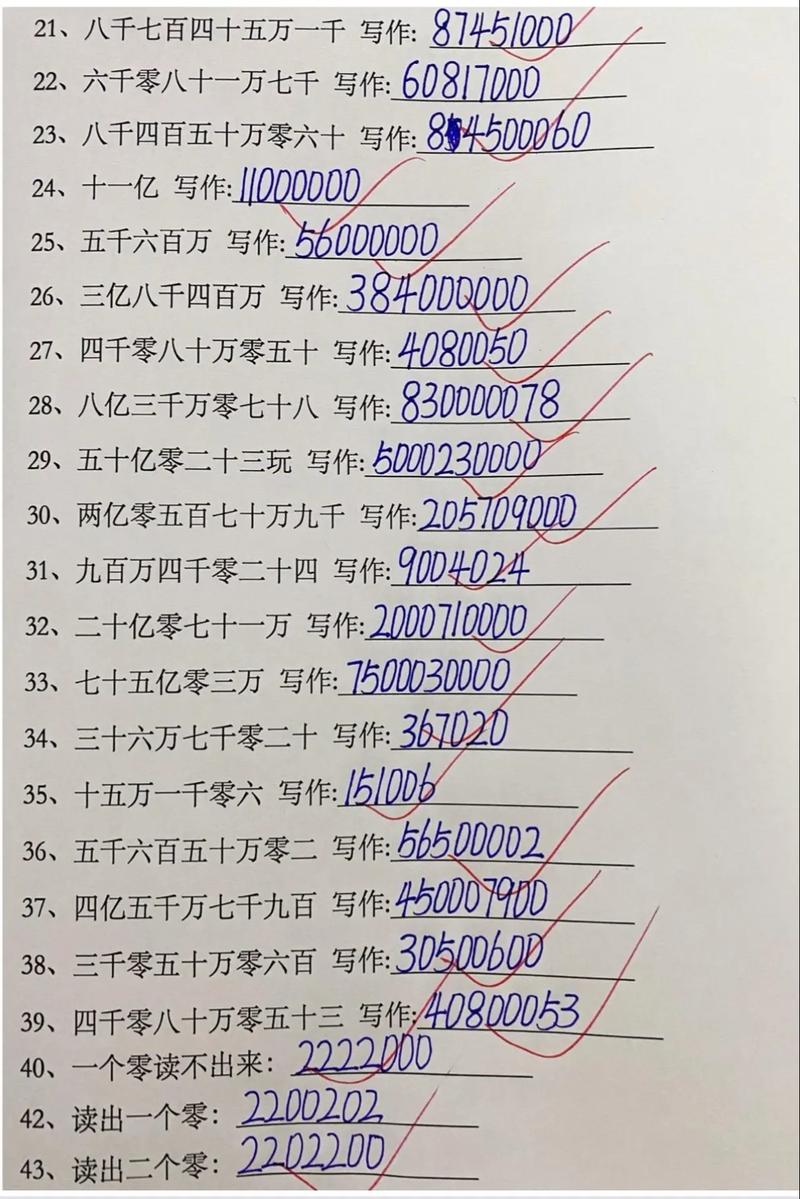

数感培养:20以内加减法熟练度、乘除法逻辑关系;

图形认知:平面与立体图形的特征、周长与面积推导;

应用意识:两步以上应用题的拆解方法;

规律探索:数列、简单方程中的模式识别。

建议每周做一次知识图谱梳理,用思维导图连接知识点,避免碎片化记忆。

三、错题价值大于新题

某重点小学教师曾跟踪调查:坚持整理错题本的学生,3个月后正确率提升40%,有效纠错需三步:

1、分类标记:用不同颜色区分计算错误、概念混淆、审题失误;

2、归因分析:36-17=29”可能源于借位规则不清晰;

3、同类强化:针对薄弱点设计5道变式题,隔天重做。

四、警惕三类常见误区

1、盲目超前学:四年级强攻奥数反而导致基础公式混淆;

2、过度依赖口诀:乘法表背熟却不理解“6×7=42”的实际意义;

3、忽视表达训练:能算出答案,但说不清解题步骤,暴露逻辑断层。

北京师范大学课题组发现,能用语言复述思路的学生,数学迁移能力比同龄人高2.3倍。

五、工具与资源选择

1、教具类:磁力片(空间思维)、电子秤(单位换算实践);

2、APP推荐:都都数学(美式闯关模式)、数感星球(同步教材);

3、纪录片:《数学的故事》《被数学选中的人》拓宽认知边界。

个人观点

见过太多孩子因早期方法不当产生“数学恐惧症”,别急着刷题,先带孩子在菜市场算账、在停车场找形状、在桌游里练策略,当孩子说“数学真有用”时,这座思维大厦的地基才算打牢了。

发表评论