数学学习遇到困难?试试这五个方法

许多家长或老师在辅导小学生数学时,常常遇到孩子“学不会”“听不懂”的情况,孩子对数学的抵触情绪可能源于方法不当或信心不足,而非能力问题,以下提供五个实用策略,帮助孩子突破数学学习的瓶颈。

1. 从基础概念入手,避免急于求成

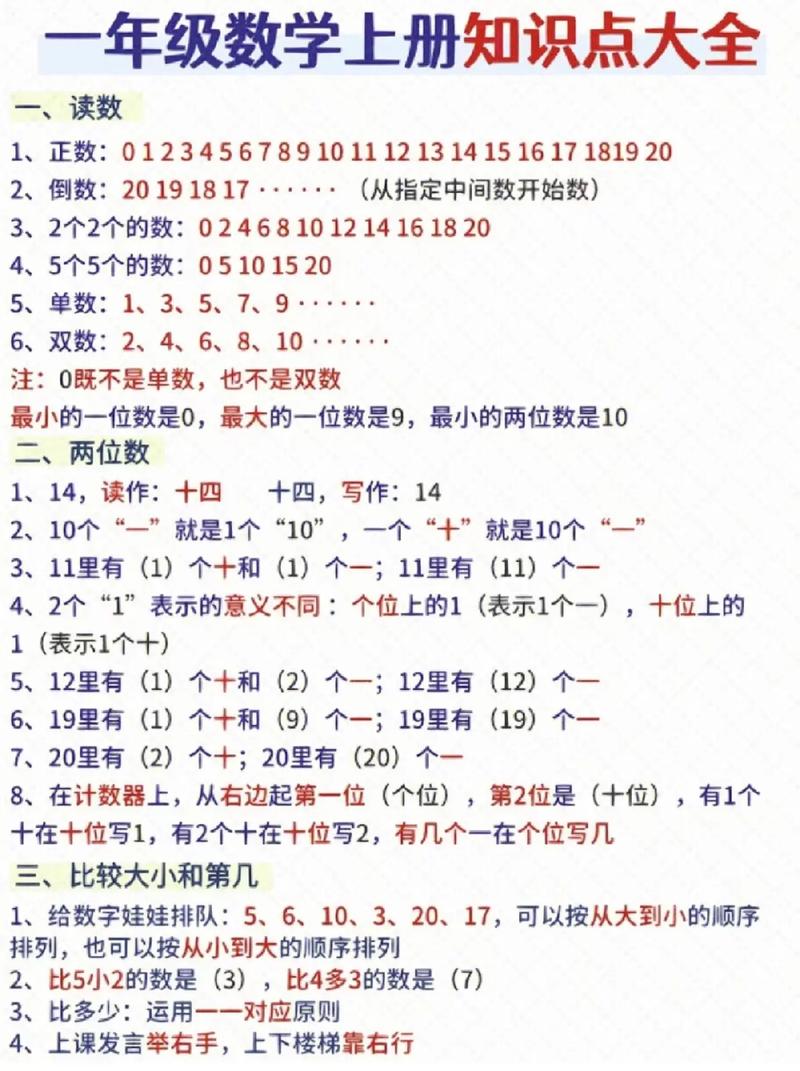

数学知识具有连贯性,若基础不牢,后续学习会越来越吃力,若孩子不理解“数的组成”(如“5”可以拆成2和3),直接学习加减法就会困难,建议先通过实物(积木、水果等)帮助孩子理解数字的意义,再逐步过渡到抽象运算,家长需耐心观察孩子的薄弱环节,针对性补缺,而非一味追求进度。

2. 联系生活场景,让数学“活”起来

将数学问题融入日常生活,能有效提升孩子的兴趣和理解力,购物时让孩子计算找零,分零食时练习分数概念,或用钟表认识时间,通过具体场景,孩子能直观感受到数学的实用性,减少对抽象符号的恐惧。

3. 用游戏化解压力,激发主动性

小学生注意力集中时间短,枯燥的练习容易引发厌烦情绪,可以借助数学游戏或工具,如数字卡片、拼图、数学类APP(如“数独”“都都数学”),将学习转化为挑战任务,用扑克牌玩“24点”锻炼计算能力,或通过搭建积木理解几何空间概念。

4. 重视正向反馈,建立自信心

孩子学不会时,批评或比较会加剧焦虑,正确的做法是放大进步细节,“今天你算对了3道题,比昨天多1道!”允许孩子犯错,引导其自主发现错误原因,计算8+5时若孩子写成12,可以问:“用积木摆一摆,看看8加5是不是比10大?”

5. 善用工具与资源,降低学习门槛

教具辅助:数轴、计数棒、几何模型等工具能直观展示抽象概念。

分阶练习册:选择与教材匹配的习题,从易到难逐步提升(如《新加坡数学》系列)。

动画视频:优质的教育视频(如“可汗学院少儿版”)用动画解释难点,适合视觉型学习者。

个人观点

孩子学不会数学,往往是因为缺少适合的方法或足够的安全感,家长和老师需放下“必须立刻学会”的焦虑,更多关注学习过程中的思维培养,数学不仅是计算和公式,更是解决问题的工具,当孩子感受到探索的乐趣,而非被任务压迫时,进步自然会悄然发生。

有效解教小学数学难题需因材施教,强化基础训练、培养逻辑思维和兴趣激发相结合,耐心引导探究学习法是提高数学能力的关键所在之处!