小学数学套公式的实用技巧

小学数学中,“套公式”常被误解为机械化的操作,但真正有效的“套用”需要建立在理解基础上,公式不是简单的字母组合,而是解决实际问题的工具,掌握正确方法,既能提高做题效率,也能避免生搬硬套导致的错误。

一、理解公式的“来龙去脉”

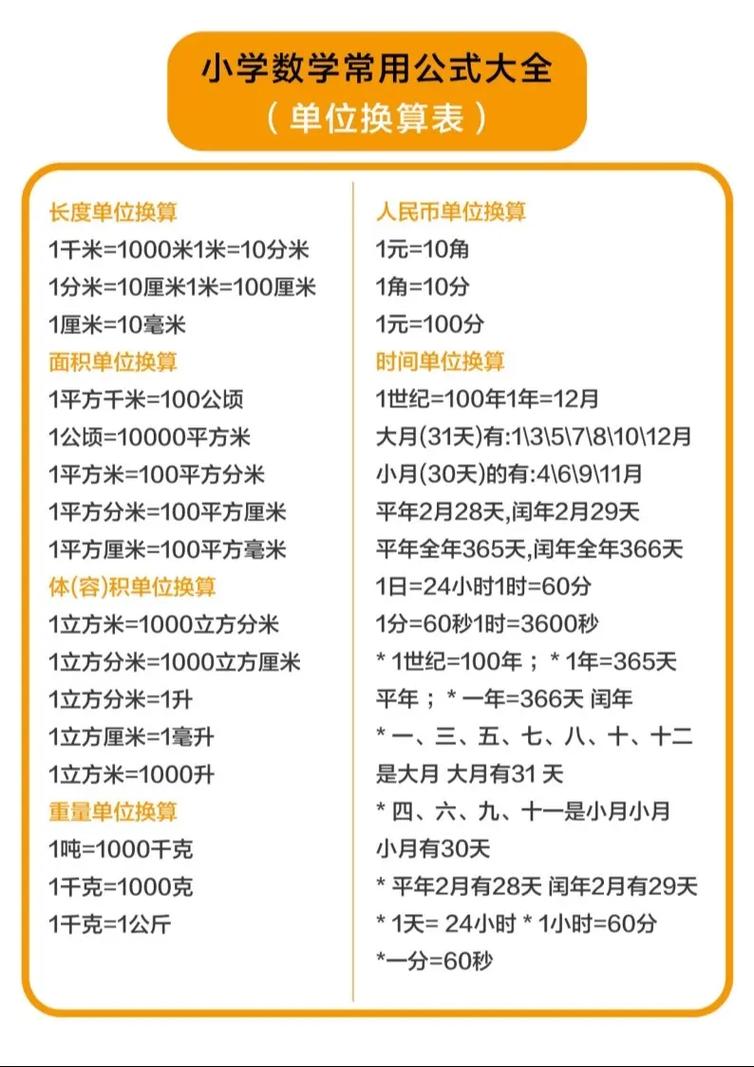

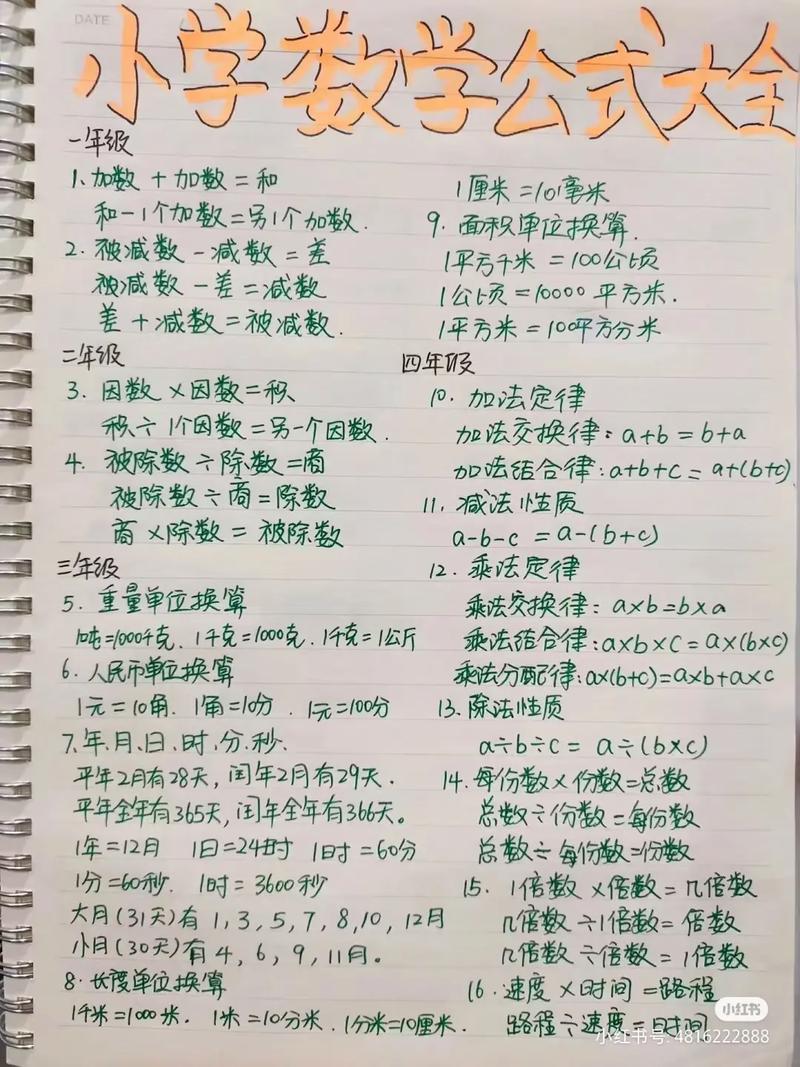

每个公式都对应一类问题的解决逻辑,长方形周长公式(周长=长+宽)×2,本质是将四条边相加,家长可以引导孩子用绳子围成长方形,实际测量总长度,再对比公式计算结果,通过动手实践,孩子能直观理解“为什么用这个公式”,而非单纯记忆符号。

二、学会识别题目中的“关键信息”

题目中的数字和条件往往隐藏着公式的线索,相遇问题中,若出现“同时出发”“相向而行”,需联想到“速度相加”;而看到“长方形花坛”“围栅栏”等描述,立刻对应周长公式,建议用铅笔圈出关键词,帮助快速锁定解题方向。

三、分步骤代入,避免跳跃

以圆柱体积公式(体积=底面积×高)为例:

1、确认单位统一:若底面半径是2厘米,高是5分米,需先转换单位(5分米=50厘米);

2、逐步计算:先算底面积(π×2²=12.56平方厘米),再乘高(12.56×50=628立方厘米);

3、检查合理性:体积是否远大于底面积?单位是否为立方单位?

四、灵活调整,避免“硬套”陷阱

部分题目需对公式变形使用,已知三角形面积和底,求高时,需将公式改写为“高=面积×2÷底”,这类问题考验逆向思维,可让孩子尝试用已知公式推导新关系式,培养举一反三的能力。

常见误区提醒

1、跳过理解直接套用:若孩子无法解释公式含义,即便答案正确,也可能在复杂题目中出错;

2、混淆相似公式:如长方形周长与面积公式,可通过画图标注边长,对比区别;

3、忽略单位换算:单位不统一是计算错误的主要原因之一,养成“先看单位再计算”的习惯。

个人观点

数学公式的本质是“桥梁”,连接问题与答案,与其追求快速套用,不如花时间拆解题目背后的逻辑,让孩子尝试用不同方法解同一道题(如画图、列式、实物模拟),逐步建立数学思维,公式只是工具,真正重要的是孩子能否用工具解决真实世界的问题。

发表评论